文字

背景

行間

食に関する指導(4~6年)

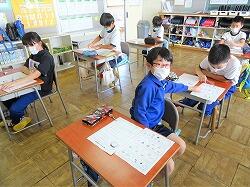

今週も栄養指導の先生が来校して、4年生から6年生に「食に関する指導」を行っていただきました。

4年生は「朝ごはんについて考えよう」がめあてです。まずは、朝ごはんが、3つのスイッチになっていることを教わりました。「おなか」「あたま」「からだ」の3つのスイッチです。朝ごはんを食べないとそのスイッチが入らないとのことです。

そこで、3つのスイッチが入る朝ごはんのメニューを考えました。

考えたメニューと、それが良いと思ったポイントをみんなの前で発表しました。

振り返りでは、しっかり3つのスイッチが入る栄養の整った朝ごはんを食べようと、書いたり発表したりしていました。朝ごはんをおいしく食べるためには、「早寝早起き」という意見も出ていました。

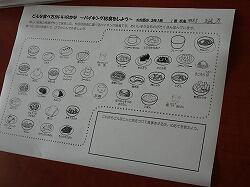

5年生は、「どんな食べ方がいいのかな」を学習課題にして、バランスのよい食事について学習しました。

まずは、バイキング給食があるとして、様々なメニューの中から自分が食べたいものを考えて、ワークシートに丸をつけました。

自分の考えた献立を発表します。でも、5年生は結構栄養的に整った献立(野菜とかもいれたもの)を考えていました。栄養についてのお話を聞いて、自分の選んだ献立を栄養ごとに色分けしたり、先生の出した例の、よくないところを見つけて発表しました。そのあと、最初に考えた自分の献立を修正して発表しました。

そして振り返りをしました。献立は、栄養バランスやカロリーだけではなく、調理方法や味付けなどいろんな要素を考えて作られていることがわかりました。

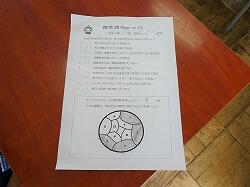

6年生は、自分の食生活チェックから始まりました。

チェックした数で、丸の中を染めていきます。脂質やコレステロールの多いものばかり食べていると、図がどんどん色付けされます。なんと、これが、血管を表しているんですね。サラサラ血管と、壁に脂質やコレステロールがつまった血管の模型を見せてくれました。糖尿病教室かと思いました。

低学年のときにも出てきた「そうめん」と「給食」を比べて、そうめんの問題点を考え、発表しました。

改善するためにはどうするか、そうめんにどんな工夫をしたらよいかを考え、ペアで発表したりしていました。「かき揚げもつければバランス取れるよね」などの意見も聞かれました。なるほどと感心しながら聞いていました。

栄養指導の先生、学年の発達段階に応じた「食に関する指導」ありがとうございました。私もとても参考になりました。