文字

背景

行間

学校の様子

朝会

1月20日(月)

江戸時代、日本では数学が飛躍的に進歩しました。この日本独自の数学を「和算」といい、江戸時代に大流行しました。その背景には、貨幣経済の発達にあります。年貢の割合を計算したり、土木測量をしたりするために、数学の知識が必要になったからです。なかでも流行の火つけ役となったのが「塵劫記」です。吉田光由が執筆したこの数学書には、そろばんの使用法や測量計算法、土地の面積の求め方などが、分かりやすく説明されています。

その数学書に書かれている内容について、いくつか紹介しました。

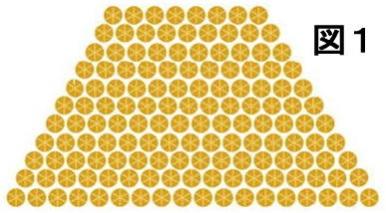

〇俵杉算(例.米俵を図1のように積み上げる。一番下の段には18俵あり、一番上の段には8俵ある。全部で、米俵は何俵あるか。)

〇旅人算(例.1日12里の速さで歩く人が、江戸から京に向かった。その人が出発してから4日後に、別の人が1日13里の速さで、京から江戸に向かった。2人の旅人はどこで出会うか。)

〇鶴亀算(例.鶴と亀が併せて100頭いる。足の数の和が272本のとき、鶴と亀はそれぞれ何頭いるか。)