校長室から

「子どもたちの健康・安全の確保を第一に」

子どもたちの健康・安全の確保を第一に

新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、臨時休校が続いています。一日も早く収束し、子どもたちと安心して教育活動ができることを切に願っています。学校においても、子どもたちの健康・安全の確保に最善を尽くしていきます。保護者の皆様、地域の皆様、御支援・御協力をよろしくお願いいたします。

建学の精神「登高(とうこう)」を大切に引き継いで

校庭に春の息吹があふれる中、新1年生101名を迎え、全校生632名で令和2年度がスタートしました。本校は真岡城跡に建てられた、創立146年を迎える歴史と伝統ある学校です。本校の歴史の中には、登高学舎として開校以来、「登高精神」が生き続けています。登高精神とは、「先ず身近なところからはじめ、より高いところを目指して努力を続ける。」という精神です。先人の方々が本校に託した思いは、この「登高」の言葉に込められています。先人の方々の思いを大切に引き継ぎ、子どもたちには、「より高い目標に向かって努力し続ける」、そういう心を育てていきたいと思います。

下記は、本年度の基本方針です。子どもたちのために誠心誠意、努力してまいります。

【令和2年度基本方針】

|

1 基礎的・基本的な内容の確実な定着、主体的に取り組む授業の充実。(確かな学力) 2 運動に親しみ、健康でたくましく生きる児童の育成(健康安全・体力) 3 いじめを起こさない学年・学級経営の充実、豊かな心の育成(いじめ防止・豊かな心) 4 保護者や地域の方々・関係機関との協力、開かれた学校づくり(開かれた学校) 5 児童や保護者との信頼関係、教育に対する熱意と行動力のある教職員(信頼される教職員) |

(学校だより4月号)

入学式「校長のことば」より

101名の新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。皆さんは今日から、この真岡小学校の1年生です。どの子も、みんないい顔いい姿勢で、とても立派です。先生方や上級生のお兄さん・お姉さん、そして、教室も校庭も、真岡小学校の全部が皆さんの入学を待っていました。

新入生の皆さんの御入学に、「3つの花」を贈りたいと思います。これは、皆さんに大切にしてほしい「3つの花」です。

1つ目の花は、「赤い花」です。これは、「やさしい心」の花です。友達にやさしくして、たくさん友達をつくってください。

2つ目は、「黄色い花」です。これは、「がんばる心」の花です。小学校では、国語や算数、体育など、いろいろな勉強をします。一つ一つがんばって、力を伸ばしていきましょう。

3つ目は、「オレンジ色の花」です。これは、「あんぜん」の花です。学校への行き帰りなど、車に気をつけて、交通事故には絶対に遭わないようにしてください。

今日から、この「3つの花」を大切にして、真岡小学校の立派な1年生になってください。

保護者の皆様に申し上げます。お子様の御入学、誠におめでとうございます。今日まで、愛情深く育んでこられましたお子様の晴れの姿に、感慨もひとしおのことと存じます。本校の「建学の精神」であります「登高」の言葉は、「より高い自分を目指し、意欲的に取り組む児童の育成」を目指しています。大切なお子様をお預かりし、職員一同、心を込めて一人一人の心豊かなたくましい成長を目指してまいります。どうぞ、本校教育への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

結びに、御出席いただきました保護者の皆様、そして、今日の日を御一緒に見守りお祝いしてくださっている御来賓の皆様、地域の皆様に深く感謝申し上げまして式辞といたします。

(入学式「校長のことば」より抜粋)

「保護者・地域の皆様の御協力に感謝申し上げます」

新型コロナウイルス感染症対策のため、3月3日(火)から臨時休校となりました。その間、3月16日(月)の全校登校日に、子どもたちの様子を確認するとともに、通知表をお渡ししました。校庭や校舎に子どもたちの元気な声が響き、学校に活気が戻りました。そして、3月19日(木)には、6年生児童・保護者・本校職員の参加によります卒業式を実施しました。臨時休校中の卒業式となりましたが、子どもたちはしっかりとした態度で臨み、感動あふれる式となりました。卒業生の今後の活躍を心から願っています。

休校中のお子様の健康状況等につきまして、電話やメール等で確認させていただきます。また、現在の学年で未学習の内容は、次年度の担任や教科担当指導者との引き継ぎを行い、4月の授業開始時から指導します。学習した内容を振り返るプリントなども配布しましたので、家庭学習で活用してください。保護者の皆様には大変お世話になります。健康・安全を第一に過ごされるとともに、お子様のことで何か御相談等がある場合には、学校まで御連絡ください。

「親思う心にまさる親心」(吉田松陰)という言葉があります。これは、子が親を思う心よりも、子を思いやる親の気持ちの方がはるかに深いということを教えています。子どもの心豊かな成長は、家庭の深い慈愛によって支えられています。学校も、保護者の皆様と気持ちを同じにして、大切なお子様の成長をしっかり支えていきたいと思います。そして、今、感染拡大を抑制するための重要な時期に、様々な困難を力を合わせて乗り越えていきたいと思います。

最後になりますが、保護者の皆様、地域の皆様には、本校の教育活動に多大なる御支援、御協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。お陰様で、子どもたちは明るく元気に学校生活を送ることができました。今後とも、職員一同頑張ってまいります。御支援、御協力をよろしくお願いいたします。

(学校だより3月号)

卒業式「校長のことば」より

卒業証書を手にされた123名の卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。皆さんが手にしている卒業証書は、小学校での6年間の課程が修了したという大切な証です。

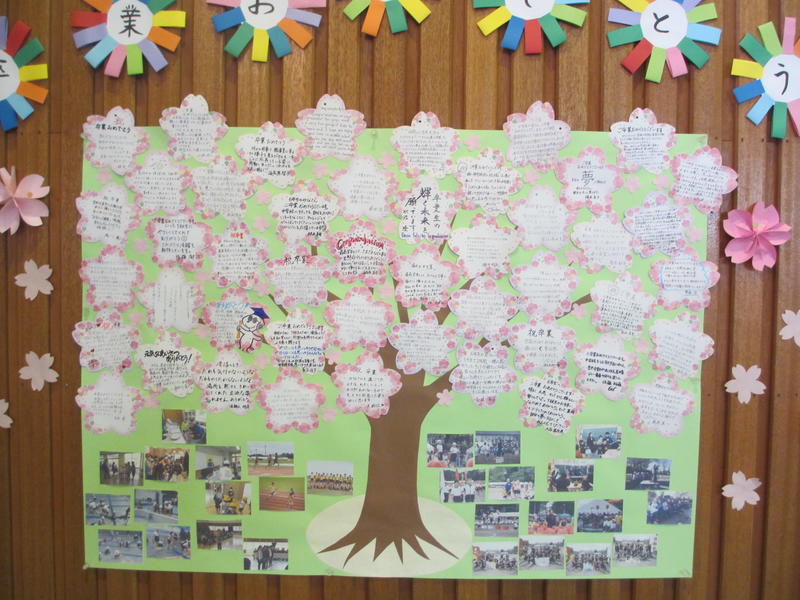

今、卒業生の皆さんの活躍が、鮮やかによみがえります。修学旅行や陸上大会、運動会や児童会行事‥‥、皆さんが最上級生として見せてくれた勇姿を、どれほど誇りに思ったことでしょう。毎日の清掃や登校班‥‥、下級生の面倒を優しく見ながら活動する姿を、どれほ頼もしく思ったことでしょう。皆さんは、真岡小学校145年の歴史に、大きな一ページを刻んでくれました。大変立派でした。

卒業生の皆さんは、今、人生の中で最も多くのことを学ぶ時期にいます。それは「勉強」であり、「友達と友情を深めること」、そして、「時に困難を乗り越えること」です。このようなことを学んでいくために、「心をいつも上向きに」ということをお話しします。

皆さんの心の中には、心のコップがあります。このコップが上を向いているときと下を向いているときでは、心の働きが違います。心が上向きならば、周りの方が教えてくださることがたくさん心のコップに蓄えられていきます。しかし、下向きだとせっかくの教えが蓄えられません。「上向きである」というのは、「素直で一生懸命である」ということです。皆さんは、一人一人自分にしかないすばらしい力をもっています。これからもしっかり心を上向きにして、素直に一生懸命学び、力を伸ばしていってください。

さて、今、手元に皆さんが家族への思いを記した「日本一短い手紙」の冊子があります。今日、この卒業の日に御家族の皆様にお届けしました。誰よりも皆さんを心配し、大切に育ててくれた家族への思い‥‥。皆さんがその思いを記したときに、私も担任の先生方と共に、皆さん一人一人からその思いを聞きました。普段はなかなか言えない、でも、本当はいつも心に思っている皆さんの思いに感動し、涙が出る思いがありました。この冊子にある一つ一つの言葉は、皆さんの美しい心を映しています。これからも、この美しい心を大切にしてください。

保護者の皆様に申し上げます。お子様の御卒業、誠におめでとうございます。大切に育んでこられた日々、数々の御心労を思うとき、本日、立派に卒業を迎えられたお子様の姿に感慨もひとしおのことと存じます。お子様が立派に活躍されることを、職員一同、心から願っております。この6年間、本校の教育活動に厚い御理解と御協力をいただきましたことに、心からお礼申し上げます。

結びに、卒業生の皆さんの前途に幸多きことを心からお祈り申し上げ、校長のことばといたします。

(卒業式「校長のことば」より抜粋)

「『ありがとう』の気持ちを大切に」

月日の過ぎるのは早いもので、2月ももう少しで終わり、3月を迎えようとしています。2月14日(金)には、今年度最後の授業参観・保護者会(1年生から5年生)を実施しました。お忙しい中、多くの保護者の皆様に御参加いただきまして、誠にありがとうございました。また、引き続き行いましたPTA合同委員会及び総務委員会も、本年度の振り返りなど大変お世話になりました。

さて、登校する子どもたちと挨拶を交わしていると、登校班の班長や副班長が、低学年を気遣いながら歩いている様子を見ます。低学年の面倒をみる高学年に、頼もしさを感じます。そして、毎日、交通指導員の方々やスクールガードの方々をはじめ、地域の皆様に見守られながら子どもたちは安全に登下校しています。子どもたちには、安心して立派に成長できるように、多くの人たちが関わっていることを感じ取らせたいと思っています。

そして、3月19日(木)は卒業式です。6年生は、6年間のまとめと中学校への進級に向けての準備を頑張っています。1月27日(月)には、親子レクリエーションとしてフォトフレーム作りをし、親子で給食を食べた後、中学校入学説明会に参加しました。最高学年として、立派に活躍してくれた6年生にとって、思い出に残る卒業式にしたいと思います。また、1年生から5年生も、それぞれ次の学年への進級に向けて最後のまとめを頑張っています。この1年間に、一人一人たくましく成長しました。期待をもって進級できるようにしたいと思います。

進学や進級につながる大切な節目の時、たくさんの「ありがとう」の気持ちを大切にしたいと思います。お世話になっている方や深い愛情を注いでくれる家族、そして一緒に活動してきた友達など、自分の成長を支えてくれた多くの人への感謝の気持ちを高めたいと思います。

うがいや手洗い等に気を配り、インフルエンザが流行しないように気を付けたいと思います。そして、最後のまとめをしっかりできるよう職員一同頑張ってまいります。保護者の皆様には今後とも御支援、御協力をよろしくお願いいたします。

(学校だより2月号)