校長室より

梅雨入りしました。(校長室より)

本日、関東甲信地方が梅雨入りしました。

今も昔も、日本人は、季節に寄り添いながら暮らしています。

日本以外にも四季のある国はたくさんありますが、ことさら日本人の季節感は称賛されます。

それは、幼いころから自然に親しみ、繊細な感覚を身に付け、季節を愉しむすべを会得しているからだと思います。

梅雨にまつわる俳句をいくつか紹介します。

五月雨を あつめて早し 最上川 松尾芭蕉

降り続く五月雨(さみだれ)を一つに集めたような、最上川の流れの早さやすさまじさが伝わってきます。

さみだれや 青柴積める 軒の下 芥川龍之介

軒の下に集めた柴が五月雨で湿ってしまった様子から、山里の梅雨の風景とそこに暮らす人の質素な生活が描かれています。

紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘 正岡子規

紫陽花(あじさい)が色を変えていく様子と人の心がうつろいでいく様子が似ていることを表しています。

国際化、グローバル化が加速するこれからの時代だからこそ、日本のよさを感じ、日本人としての自覚を深め、自己がよって立つ基盤にしっかりと根を下ろすことが重要になると思います。

ちなみに今日は、二十四節気の一つ「芒種(ぼうしゅ)」です。麦などの芒(穀類の堅い毛)のある穀物の種をまく頃を指します。

今にときめけ!活気あふれる青春魂(校長室より)

本日、5月28日(土)に「西輝が丘スポーツフェスティバル(SF)」を実施しました。

今年度も昨年度同様、生徒の健康・安全を最優先に考え、半日の縮小開催とした上で保護者の皆様の入場も制限させていただきました。

制約が多い中でのSFでしたが、生徒たちはすべての演技に一切手を抜くことなく全力で取り組みました。

そこには、スローガンの「今にときめけ!活気あふれる青春魂」が体現されており、多くの喜びや感動がありました。

まさに、生徒一人一人が主役のSFとなったと思います。

特に、3年生の頑張りと学級の垣根を越えて応援し合う姿に感動しました。

コロナ禍の中で学校行事を実施することは容易ではありませんが、改めてSFを実施してみて、学校行事の重要性を認識しました。

発展途上にある生徒たちは、それぞれの学校行事を節目として階段を1段上がるように、一気に次のステージへと成長していきます。

勝利を目指して奮闘すること、新しい役割に挑戦すること、係の仕事を責任をもって行うこと、喜びを分かち合うこと、涙する友人を慰めること、声を枯らして応援することなど、様々な経験が人を成長させます。

真岡西中学校はこれからも学校行事に力を入れて取り組んで参ります。

当日、応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、検温や撮影等をお手伝いいただいたPTA役員や各委員会の皆様、本当にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

あわてなさんな(校長室より)

谷川俊太郎さんの詩、「あわてなさんな」を紹介します。

「あわてなさんな」 谷川俊太郎

花をあげようと父親は云う

種子が欲しいんだと息子は呟く

翼をあげるわと母親は云う

空が要るんだと息子は目を伏せる

道を覚えろと父親が云う

地図は要らないと息子がいなす

夢を見ないでと母親が云う

目をさませよと息子がかみつく

不幸にしないでと母親は泣く

どうする気だと父親が叫ぶ

あわてなさんなと息子は笑う

父親の若い頃そっくりの笑顔で

私たちが子供を見るとき、どうしても大人の目線で見てしまいます。

そのため、失敗しないで最短距離で成功をつかめるように、先回りをしてあれこれ手伝いがちです。

でも、子供は、花(成功)をもらうより種子(可能性)をもらったほうが、うれしいのではないでしょうか。

種子を手間暇かけて世話をして、自らの手で芽吹かせ、花を咲かせる喜びを知る。

谷川さんの詩、「あわてなさんな」は、「子供の可能性を信じ、じっくり成長を待つ大切さ」を教えてくれてるような気がします。

成長に失敗は付きものです。

ときには、あわてずにぐっとがまんして見守ることも必要です。

いよいよ今週末は「西輝が丘スポーツフェスティバル」、手を掛けすぎず、生徒たちの成長を見守りたいと思います。

堂々と胸を張って(校長室より)

御協賛企業及び団体様の御厚意により、学校に毎月「PHP」(PHP研究所)が寄贈されます。

本校でも、職員図書コーナーにて活用させていただいております。

そのPHP5月号の「生きる」(467話)に、藤田ゆかり様の「堂々と胸を張って」が掲載されていました。

心打たれる大変すばらしい内容で、共生社会の実現を目指してインクルーシブ教育を推進している本校にとって、大きな示唆をいただきました。

今回、発行元であるPHP研究所様及び作者の藤田ゆかり様の御厚意により、本校ホームページへの転載許可をいただきましたので、全文を掲載させていただきます。

本当にありがとうございます。

障がいをお持ちの方々が「堂々と胸を張って」生活できる共生社会の実現を目指して、本校は今後も特別支援教育の充実及びインクルーシブ教育の推進に力を入れて参ります。

なお、作者、出典等の詳細は、以下のとおりです。

・作者名 藤田ゆかり様

・出典名 月刊誌『PHP』2022年5月号、株式会社PHP研究所様刊行

・URLのリンク https://www.php.co.jp/php/

「あらあら、お帽子をなおしてあげましょうね」

娘をおぶっていた私のうしろで声がした。同時に、中年女性が駆け寄ってきて、あっというまに目深にかぶっていた娘の帽子を上にあげた。

次の瞬間に起こるであろう光景で、私の頭の中は真っ白になった。おそらく彼女は狼狽し、自分のおせっかいを悔やみながら足早に立ち去ろうとするだろう。そんな未来を想像していた。

「まあ、かわいいこと。なんてお名前なの?」

彼女から発せられた思いもよらない言葉に、私はおどろいた。

「愛子です」

思わず答えた私に、彼女は微笑みながら、こう言った。

「お帽子でおめめがよく見えないみたいだったわよ。お母さん、愛子ちゃんのために、堂々として!」

狼狽してしまったのは目の前の女性ではなく、私のほうだった。

愛子はダウン症。愛子を連れて行くスーパーでは、いつも他人の目が気になって、私はおどおどしていた。

なるべく愛子の顔に気づかれないように、故意に帽子を深くかぶらせていたのだ。障害児を産んでしまった自分を恥じていたし、世間にも負い目を感じていた。そんな私の心の中を見透かしたかのような女性の発言。

彼女は、こう続けた。

「お母さん、堂々と胸を張って愛子ちゃんのために」

そう言うと、笑顔のままスーパーから出て行った。私は、雷に打たれたかのような衝撃を覚えた。

そうだ!今このときから卑屈になるのはやめよう。私が卑屈になれば愛子も卑屈になってしまう。堂々と胸を張って、生きるのだ。

私の中で、何かがはじけた。

スーパーを出ると、西の空が茜色に染まっていた。私は、その夕焼けに、美しいなあと見入ってしまった。つい先日も、空は同じような色をしていたけれど、私は夕焼けを血を流したような色だと思ってしまったのだった。

愛子が生まれて、11か月。忘れられない母親再生の日だった。

おまじないの言葉を胸に

堂々と胸を張って生きていると、いいことが向こうからやってくるようになった。愛子がよく笑うようになった。私にママ友ができた。そして何よりうれしかったのは、特別支援学校で吉田先生と出会えたことだった。

そのとき、愛子は小学1年生。私は娘に文字の読み書きなど、まったく期待していなかった。でも、吉田先生は、

「最初からあきらめないでください。少しずつやっていきましょう」

とおっしゃり、根気よく教えてくださったのだった。愛子は、6年かけてひらがなの読み書きができるようになった。そして、はじめて書いた文は、「せんせいだいすき」であった。先生とは、もちろん吉田先生のことだ。

私はというと、「堂々と胸を張って」という言葉を、おまじないのように唱えて暮らしていた。

「あんな嫁をもらったばかりに、あんな子ができてしまった」

そんな姑の嘆きを耳にしたときには、本当にこのおまじないに救ってもらった。もし、このおまじないがなかったら、私は、まるで深い海の中で、もがき苦しむような心境になっていただろう。

先生たちのおかげで

子育ても順調に思われたころ、吉田先生のお母さまの訃報がもたらされた。

私は、告別式に出席した。その告別式で手を合わせたとき、私は心臓が飛び出るほどおどろいたのだった。

遺影のお顔は、ずいぶん年を重ねていらっしゃるけれど、なんとあのスーパーで出会った女性ではないか。あのお方は、吉田先生のお母さまだったのだ!

遺影からは、まるでこんな声が聞こえてきそうだった。

「堂々と生きていますか?胸を張って生きていますか?」

私は何度もうなずきながら、涙が止まらなくなった。

人目を気にしながらうつむいていたあのころ、彼女に出会わなかったら、私の人生は大きく違うものになっていただろう。

現在、愛子は42歳。

あいかわらず幼児のような子だけれど、私は愛子の手を引いて堂々と、どこへでも出かけている。

さあ、胸を張って!

ぼくが ここに(再掲・校長室より)

ぼくが ここに まど・みちお

ぼくが ここに いるとき

ほかの どんなものも

ぼくに かさなって

ここに いることは できない

もしも ゾウが ここに いるならば

そのゾウだけ

マメが いるならば

その一つぶの マメだけ

しか ここに いることは できない

ああ このちきゅうの うえでは

こんなに だいじに

まもられているのだ

どんなものが どんなところに

いるときにも

その「いること」こそが

なににも まして

すばらしいこと として

これは、「ぞうさん」や「やぎさんゆうびん」、「一年生になったら」などの童謡の作詞で知られる、詩人「まど・みちお」さんの詩です。

「誰もが大事に守られているたったひとりの存在であり、そこにいること自体が何よりもすばらしいことなのだ。」と、まど・みちおさんは伝えてくれているのだと思います。

世界でたった一つのかけがえのない命を、どうか大切に

おうちの人や先生にも相談できない悩みがあったら、下記に電話してください。

チャイルドラインとちぎ 0120-99-7777

栃木いのちの電話 028-643-7830

こころのダイヤル 028-673-8341

いじめ相談さわやかテレホン 028-665-9999

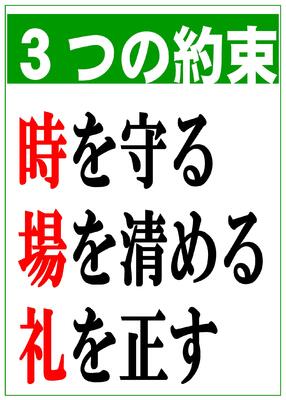

「3つの約束」と「挑戦」への決意(校長室より)

本日、5月11日(水)、令和4年度最初の校長講話を行いました。

コロナ禍のため、校長室からオンライン配信の形で行いました。

主な話の内容は、以下のとおりです。

1「3つの約束」

3つの約束とは、「時を守る 場を清める 礼を正す」のことである。

明治、大正、昭和、平成までの4つの時代を生きた哲学者、教育者である、森信三先生が唱えたもの。

「時を守る」とは、「遅刻をしない、期日を守る」ということ。

定刻までには準備を整え、きたるべき時に備えて心を静めて開始を待つ姿勢が大切。

本校では、タイム着席や5分前行動などがこれに当たる。

時を守る先には必ず相手がおり、自らが時を守ることは、相手を尊重することになる。

「場を清める」とは、「整理整頓をして、しっかりと掃除を行う」ということ。

清掃を一生懸命行うと、気付く人になれる、心が磨かれる、謙虚になれる、感動の心が育まれる、感謝の心が芽生えるなど、様々な心の成長が見込まれる。

本校では、無言清掃やロッカー・教室の整理整頓などが当たる。

単に身の回りの整理整頓や掃除であっても、他を敬うことや奉仕の心につながるものである。

「礼を正す」とは、「気持ちのよい挨拶や返事を行い、敬意を表すために服装や身だしなみを整える。」とういこと。

挨拶には、「心を開いて、相手に迫る」という意味があり、挨拶をすることで人間関係は良好に保たれる。

挨拶は率先して相手よりも先に行うこと、相手に聞こえるような大きな声で行うこと、相手が気持ちよく受け取ってくれるように行うことが求められる。

服装や身だしなみを整えることは、相手に対する礼節につながりる。

本校でも、気持ちのよい挨拶やきちんとした身だしなみは、当たり前のこととして実践していこう。

森信三先生の3つの約束、「時を守る 場を清める 礼を正す」は人としての基本であり、本気で守ろうと思えば、誰でも必ず守れるもの。

中学生のときに、人としての基本をしっかりと身に付けておけば、社会人になっても他人からの信頼を得ることができるはず。

今年度も「3つの約束」をしっかりと守っていこう。

2 本校スローガン「挑戦~夢を志に~」

本校のスローガンは、昨年度に引き続き「挑戦 ~夢を志に~」である。

中学時代は心身共に大きく成長する時期で、皆の一人一人が持つ様々な可能性が大きく花開くときでもある。

しかし、自分がどんなことが得意で、どんな可能性を持っているのかは、なかなか分からない。

そこで、いろいろなことに挑戦し、自分の可能性を見極めてほしいという思いを、「挑戦」という言葉に込めた。

また、中途半端な気持ちで挑戦したのでは、可能性の扉は開かない。

「こうなれたらいいな」という憧れに近いような「夢」ではなく、「絶対にこうなってみせる」とうい覚悟、行動まで含めた具体的な道筋、つまり「志」をもって挑戦することが大切。

人間、覚悟を決めれば、ほとんどのことは実現可能なはず。

「挑戦 ~夢を志に~」のスローガンの下、皆が自分の力で可能性を扉を開き、次のステップ、次のステージに進んでいくことを期待している。

3「やってみなはれ」

※5月6日(金)の「校長室より」参照。

「3つの約束」、「挑戦~夢を志に~」、「やってみなはれ」の言葉を胸に、西中生が大きく飛躍することを楽しみにしています。

「やってみなはれ」(校長室より)

新年度がスタートして、1か月ほどが経ちました。

それぞれ進級した2・3年生はもちろんのこと、新入生である1年生も新しい学級に慣れ、笑顔で学校生活を送っていることを、うれしく思います。

さて、本校のスローガンは「挑戦~夢を志に~」です。

このスローガンには、心身共に大きく成長する中学時代に、いろいろなことに挑戦し自分のもつ様々な可能性を大きく花開いてほしいという願いが込められています。

しかし、中途半端な気持ちで挑戦したのでは、可能性の扉は開きません。

「こうなれたらいいな」という憧れに近いような「夢」ではなく、「絶対にこうなってみせる」とうい覚悟、つまり「志」をもって挑戦することが大切です。

このスローガンにつながるものとして、「やってみなはれ」という言葉があります。

「やってみなはれ」は、サントリー創業者であり、日本の洋酒文化を切り拓いた鳥井信治郎さんの口ぐせです。

未知の分野にも果敢に挑戦していく、チャレンジ精神あふれる言葉だと思います。

鳥井信治郎さんは、竹鶴政孝さん(ニッカウヰスキーの創業者)と協力して国産ウイスキーの製造販売に挑戦し、幾多の失敗、苦難を乗り越えて、見事日本初の国産ウイスキーを完成させ世に送り出しました。

「挑戦~夢を志に~」のスローガンのもと「やってみなはれ」の精神で、西中生の皆さんが自分の力で可能性を扉を開き、大きく成長されることを期待しています。

頑張ってください。

「やってみなはれ、やらなわかりまへんで」

郡市春季陸上ー輝く「西中魂」ー(校長室より)

昨日、4月26日、曇天でやや風はありましたが、無事郡市春季陸上競技大会が行われました。

私は別出張があり半日しか応援できませんでしたが、選手一人一人が自己ベスト更新を目指し、全力を尽くす姿に感動しました。

結果は、男子総合7位、女子総合3位 男女総合5位と、好成績を収めることができました。

個人でも、共通男子3000m1位、3年女子100m1位を初め上位入賞を果たし、県大会にも複数名の選手が出場予定です。

また、成績だけでなく、応援や係の仕事にも一生懸命にも取り組む姿は、大変立派でした。

まさに「西中魂」が輝いた瞬間であり、西中のスローガン「挑戦 ~夢を志に~」を体現してくれました。

しかし、西中生の底力はこんなものではありません。この後に続く各部の春季大会や夏の総体での更なる活躍を期待してください。

朝練のために早起きして準備をしてくださった保護者の皆様、大会当日応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

なお、大会での奮闘の様子は、後日保護者向けのページにアップさせていただきます。楽しみにお待ちください。

ひとみキラキラ 本にどきどき(校長室より)

4月23日(土)~5月12日(木)までの約3週間は、「こどもの読書週間」です。

本校の図書室にも掲示してあります。

「こどもの読書週間」は、1959年(昭和34年)にはじまりました。

第1回は、日本書籍出版協会児童書部会が中心となって開催した「こども読書週間」(4月27日~5月10日)です。

この年は、ポスターではなくしおりを作成し、東京都内の書店やデパートで配布したと記録されています。

1959年11月に読進協が発足したので、翌1960年の第2回より、読書推進運動協議会が主催団体となり、名称を「こどもの読書週間」、期間を5月1日~14日(こどもの日を含む2週間)と定めました。

「こどもの読書週間」は2000年の「子ども読書年」を機に、現在の4月23日~5月12日の約3週間に期間を延長しました。

4月から5月にかけては、「国際子どもの本の日(4月2日)」「サン・ジョルディの日(4月23日)」などの記念日・関連イベントも多く、また、2001年12月に公布・施行の「子ども読書活動推進法」により4月23日が「子ども読書の日」となった影響もあって、「こどもの読書週間」は年々大きな盛りあがりをみせています。

2022年「第64回こどもの読書週間」の標語は、「ひとみキラキラ 本にどきどき」です。

学校図書館司書の先生に、読書週間に合わせて、おすすめの新刊図書を紹介してもらいました。

是非、ゴールデンウイークに読んでください。

〇教室に並んだ背表紙(相沢沙呼)

寂しくて、迷ってしまったときは“物語”を読んで―。図書室を舞台に、“読書”との出会いで変わっていく少女たちの心模様を描く、全六篇の連作短編集。

図書委員のあおいはある日、苦手な同級生を図書室で見かける。本に興味がないはずの彼女が、毎日来るのはなぜだろうと疑問を抱き…。「その背に指を伸ばして」。

読書嫌いのあかねは、本を読まずに読書感想文の宿題を終わらせたい。偶然クラスメイトが捨てた下書きを見つけて、それを利用しようと奮闘するが…。「やさしいわたしの綴りかた」ほか、全六篇を収録。

〇ラブオールプレー(小瀬木麻美)

中学の時、ひょんなことからバドミントンを始めることになった水嶋亮。

オファーを受けて進学した名門・横浜湊高校には、文武両道イケメンエース・遊佐をはじめ、無敵の双子・東山ツインズ、クールな帰国子女・松田、明るいムードメーカー・榊など、個性豊かなチームメイトたちが。

仲間を得た水嶋は、さらなる高みへと挑んでいく! 三度のメシよりバドミントンな超純粋高校生たちを瑞々しく描いた、青春バドミントン小説!

〇海を見た日(M・G・ヘネシー作、杉田七重訳)

それぞれの事情で、養母の家に預けられた3人の子どもたち。みんながバラバラの方向を向いていて、ちゃんと向き合わずに過ごしてきた。

そこへ新しくアスペルガー症候群の男の子が仲間入りし、その子の母親に会いたいという願いをかなえるために4人は冒険に出かけることになる。

作者M・G・ヘネシーのデビュー作『変化球男子』に続く第二弾です。これからの時代、家族とはどう定義すればいいのか? その問いに対するストレートな回答がこの物語です。

〇闇祓(辻村深月)

「うちのクラスの転校生は何かがおかしい――」

クラスになじめない転校生・要に、親切に接する委員長・澪。

しかし、そんな彼女に要は不審な態度で迫る。

唐突に「今日、家に行っていい?」と尋ねたり、家の周りに出没したり……。

ヤバい行動を繰り返す要に恐怖を覚えた澪は憧れの先輩・神原に助けを求めるが――。

身近にある名前を持たない悪意が増殖し、迫ってくる。一気読みエンタテインメント!

〇大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80(児玉光雄)

スポーツ心理学の第一人者が解き明かす!

数々の受賞を誇る大谷翔平の強さと、成長力、愛されキャラの秘密。

信じられないような奇跡を起こす道は、あなたにも開けている!

自分の夢に、自分で限界を設けていない?

「まだまだいける!」と思うだけで未来は変わる!

データは参考程度のもの。「やりたいこと」は感性や直観で選ばなきゃ!

今週は科学技術週間(校長室より)

令和4年4月18日(月)~24日(日)までの1週間は、「科学技術週間」です。

科学技術週間は、科学技術について広く一般の方々に理解と関心を深めていただき、日本の科学技術の振興を図ることを目的として昭和35年2月に制定されました。

日本が真に豊かな国として発展し世界の平和と繁栄に貢献していくためには、「教育・文化立国」を実現するとともに、社会経済発展の原動力となる「知」の創造と活用に向けて「科学技術創造立国」の実現を図ることがとても重要です。

最近では、次代を担う青少年の「科学技術離れ」「理科離れ」も指摘されています。青少年の科学技術に親しむ機会を充実することも将来の日本にとって大切なことです。

くしくも、昨日実施した「全国学力・学習状況調査」では、4年ぶりに理科が実施されました。是非、御家族で解いてみてください。

なお、科学技術週間に合わせて、日本人ノーベル賞受賞者一覧を掲載します。

1949年…湯川 秀樹氏、ノーベル物理学賞、中間子の存在を予言

1965年…朝永 振一郎氏、ノーベル物理学賞、量子電気力学での業績

1968年…川端 康成氏、ノーベル文学賞、日本人の心の本質を繊細に表現

1973年…江崎 玲於奈氏、ノーベル物理学賞、半導体でのトンネル効果を発見

1974年…佐藤 栄作氏、ノーベル平和賞、非核三原則の提唱

1981年…福井 謙一氏、ノーベル化学賞、フロンティア電子理論

1987年…利根川 進氏、ノーベル生理学・医学賞、抗体多様性の遺伝的原理を解明

1994年…大江 健三郎氏、ノーベル文学賞、苦境にある現代人の姿を表現

2000年…白川 英樹氏、ノーベル化学賞、導電性高分子の発見と発展

2001年…野依 良治氏、ノーベル化学賞、キラル触媒による不斉反応の研究

2002年…小柴 昌俊氏、ノーベル物理学賞、ニュートリノの観測に成功

田中 耕一氏、ノーベル化学賞、タンパク質のイオン化に成功

2008年…南部 陽一郎氏(米国籍)、ノーベル物理学賞、自発的対称性の破れの発見

小林 誠氏、益川 敏英氏、ノーベル物理学賞、CP対称性の破れの起源の発見

下村 脩氏、ノーベル化学賞、緑色蛍光タンパク質の発見と開発

2010年…鈴木 章氏、根岸 英一氏、ノーベル化学賞、クロスカップリング反応の開発

2012年…山中 伸弥氏、ノーベル生理学・医学賞、iPS細胞の作製

2014年…赤崎 勇氏、天野 浩氏、中村 修二氏(米国籍)、ノーベル物理学賞、青色発光ダイオードの発明

2015年…梶田 隆章氏、ノーベル物理学賞、ニュートリノ振動の発見

大村 智氏、ノーベル生理学・医学賞、寄生虫による感染症の治療法発見

2016年…大隅 良典氏、ノーベル生理学・医学賞、オートファジー(自食作用)の解明

2018年…本庶 佑氏、ノーベル生理学・医学賞、免疫の働きを抑える分子の発見とがん治療への応用

2019年…吉野 彰氏、ノーベル化学賞、リチウムイオン二次電池の開発

2021年…眞鍋 淑郎氏(米国籍)、ノーベル物理学賞、気候の物理的モデリング、気候変動の定量化、地球温暖化の確実な予測

28名の受賞者のうち、生理学・医学賞を含めれば、25名が科学系の功績での受賞ということで、日本の面目躍如といったところです。

西中生から未来のノーベル賞受賞者が誕生することを楽しみにしています。