文字

背景

行間

お知らせ

第2学期始業式

いよいよ2学期のスタートです。

あまりの暑さのため、始業式はオンラインでの実施となりましたが、その際、下記のことを子供たちに伝えました。

笑顔あふれる79日間になることを願っています。

※※※※※※

みなさん、おはようございます。

夏休みはどうでしたか?

一回りバージョンアップすることはできましたか?

それともあとひと月ぐらい、夏休みがほしいかな?

さて、「79」。この数字は何を意味しているか分かりますか?

そうです。2学期に学校に来る日にちです。

この2学期には、修学旅行や社会科見学、遠足や亀山マルシェ、ドッジボール大会など、たくさんの行事が予定されています。今から楽しみですね。

校長先生は、79日間の2学期の間、是非みんなに意識してもらいたいことが3つあります。

まず一つ目は「安全」です。

学校生活で大切なことはまずは安全に過ごすことです。けがや事故にあってはせっかくの楽しみも台無しになってしまいます。そうならないためにも、日々きまりを守った生活をすることが大切です。「これくらいいいだろう」「理由があるからきまりを破っても仕方がない」そんな弱い心に負けた時に、大きな事故は起こります。きまりをしっかりと守って生活しましょう。

二つ目は「安心」です。

学校生活を楽しむためには、クラスや学校全体が安心できる場所じゃないといけません。人が安心できるかどうかの大きなポイントとなるのが、実は言葉づかいなんです。荒れた言葉づかいの中では、人は不安でいっぱいになり、だれも安心できません。それほど、言葉が人に与える影響は大きいんです。人を傷つけないようなまあるい言葉をつかうことを、是非心がけてください。

最後に何事も「楽しむ」ということです。

ですがこの楽しむは、ただ面白おもしろければいいということではありません。行事だったら、何のためにその行事をやるのか、学習だったらなぜ今日はこのことを学ぶのかを意識して、行事や授業、学校生活を通して、是非いろいろなことを学んでいってほしいのです。楽しみながら学び続けることを忘れないでほしいと思います。

この3つを意識することで、亀山小は、ますます、みんなが顔晴る、笑顔あふれる学校に近づいていくと思います。

さあ、いよいよ今日から2学期が始まります。

みなさん、笑顔で顔晴りましょう。

※※※※※※

1学期終業式

いよいよ今日が1学期最終日です。

終業式では子供たちに、以下のようなことを話しました。

※※※※※※※

「71」この数字は何を表しているか分かりますか?

そうです。1学期に学校に来た日になりますね。

それでは、「44」この数字は何を表しているか分かりますか?

そうです。夏休みの期間を表しています。

いよいよ明日から夏休みですね。ところで、夏休みはどうしてあるのでしょうか。

理由は三つあります。

一つ目は、1学期に顔晴った心と身体を休ませるためです。人はがんばり続けることは決してできません。

ゆっくりと休むことも大切なのです。

二つ目は、2学期に向けて顔晴る準備をするためです。

これから教室で通知表をもらうと思いますが、1学期を振り返ると、もっと勉強をがんばりたい、もっと運動をがんばりたい、もっと生活面でがんばりたい、いろいろなもっとが出てくると思います。夏休みはそのもっとをうめるために顔晴れる期間です。1学期にできなかったことができるようになるよう、チャレンジしてみてください。

三つ目は、生活のリズムを、自分でコントロールできるようになるためです。

夏休み中はチャイムはなりません。日課もありません。自分で時間を自由に使うことができます。

その気になれば1日中だらだら過ごすこともできるし、好きなだけ遊ぶこともできる。夜遅くまで起きていることもできます。でもそれじゃいけないことは皆さんは分かっていますよね。

こうならないように、自分自身でけじめをつけた生活ができるようにならないといけません。これは人が生きていくうえで大変重要な力になります。そのための練習期間が夏休みです。自由な時間をうまくコントロールできるようにチャレンジしてみましょう。

ですが、何よりも大切なのはみなさんの命です。命より大切なものはありません。2学期の始業式で、またみなさんの元気な笑顔を見れることを楽しみしています。

※※※※※※※

44日間の夏休み、けがや大病なく、充実した夏休みになることを心から祈っています。

朝会①~靴をそろえよう~

今日の朝会では、学級委員の任命の後に、昨年度の引き続き、靴をそろえることについて話をしました。

以下がその内容です。

※※※※※

「 ~はきものをそろえる~

はきものをそろえると 心もそろう

心がそろうと はきものもそろう

ぬぐときに そろえておくと

はくときに 心がみだれない

だれかが みだしておいたら

だまって そろえておいてあげよう

そうすれば きっと 世の中の

人の心も そろうでしょう 」

みなさんは、この詩を見たことがありますか?

そうですね、昇降口に張ってありますね。

校長先生はこの詩が大好きです。

靴をそろえることは誰でもできることです。

その気になれば、亀山小の児童全員でそろえることができます。

でも、それがなかなか難しい。

だけどもしそれができたとしたら、その学校はきっといざという時に学校全体が心をひとつにできる、ものすごいパワーをもっている学校だと校長先生は思います。

さて、亀山小には275人の子どもたちがいますが、275人全員が心をそろえて、全員がきちんと靴をそろえることができるでしょうか?

ところで、きちんとそろえるのきちんとってどういうことでしょうか。

それはかかとをそろえるということです。

そして、自分の靴だけではなく、是非自分のお隣さんの靴もみてあげて、もしずれていたらそっと直してあげてください。

そうすることで、みんなで気を付け合い、275人の心がそろい、一つのことを完璧に成し遂げることができます。

靴をそろえて、亀山小の心をそろえましょう。

※※※※※※

体育館から教室に戻るとき、さっそく靴箱の靴を揃えている子どもたちの姿を見ることができました。

令和7年度 第1学期 始業式

いよいよ新年度、第1学期が始まりました。

校長のことばとして、以下のような話をしました。

子どもたちの、真剣なまなざしが非常に印象的な始業式でした。

※※※※※※

おはようございます。

いよいよ新年度が始まりました。

ところで、先ほど発表した担任の先生ですが、みなさんの予想は当たっていましたか?

どの先生も素晴らしい先生方です。1年間、がんばっていきましょう。

さて、皆さんは「かしこく」「やさしく」「たくましく」という言葉を聞いたことがありますか?

この言葉は、本校の学校教育目標です。

この言葉を元に、今まで40年間(今年で41年目)、亀山小学校は学校教育を行ってきました。

校長先生はこの言葉を元に、今年も亀山小学校を「笑顔であふれる学校」をにしていきたいと思います。

ですが、「笑顔であふれる学校」を作っていくためには、大きな力が必要です。

その一つがみなさんの力です。そしてもう一つが先生方の力です。

皆さんには、是非「顔晴れる子ども」になってほしいと思います。

そして先生方には、「顔晴れる先生」になってほしいと思います。

ところで、この「顔晴る」ってどういう意味でしょうか?

それは、晴れやかな笑顔になるためにがんばることです。

では晴れやかな笑顔ってどんな笑顔でしょうか?

笑顔にもたくさんの種類があります。

楽しいことをやっているときの笑顔、面白い時の笑顔、様々です。

その中でも特に大切にしてもらいたいのは、うまくいかなかったことや辛いことを乗り越えて得られた時の笑顔です。

そんな笑顔が、皆さんと先生方の力でこれからどんどん増えていくことを期待しています。

この1年間、「笑顔であふれる」学校を目指して、顔晴りましょう。

※※※※※※

朝会での話

いよいよ卒業式がまじかに迫ってきました。

6年生は卒業式を迎えるまで、あと12日の登校を残すのみとなりました。

今日の朝会では受け継がれる校風について話をしました。

以下がその内容です。

※※※※※※※※

皆さんは、校風って何だか分かりますか?

簡単に言うと、その学校のいいところ、それが続いていること、学校のイメージみたいなことです。

さて、道を作ることと学校の校風を作ることは、実はとても似ていると言われます。

ところで、皆さんは道がどのようにできるか知っていますか?

町中の道を作るということではなく、まだ誰も入ったことのない山の中や、一面の草原に道を作るイメージです。

まず、誰か一人が目的地を目指して歩き始めます。

そうすると、草を踏み潰した跡ができます。

でもそのまま放っておくと、またもとの草だらけの状態に戻ってしまします。

そうなる前に、次の人が前の人が歩いた場所を同じように歩きます。

そして次の人も、次の人も、同じように歩いて行きます。

気が付くとそこには草はなく、道ができています。

こうやって道はできるのです。

学校の校風づくりも同じです。

40年前、この学校は誕生しました。

少しでも良い学校にしようと、当時の亀山小の子どもたちは、挨拶をしっかりとやったり、人に優しくしたり、けじめをつけたり、日々亀山小の校風づくりに励みました。そして次の年も同じように亀山小の校風づくりに一生懸命取り組みました。そして次の年も、また次の年も・・・。

そして現在、今の6年生を先頭に、今年も亀山小学校の校風はしっかりと受け継がれ、道は踏み固められてきました。

でもそれもあとわずかです。後もう少しで6年生はその校風づくりから離れ、5年生が先頭となった校風づくりが始まります。

6年生は最後の最後まで在校生を引っ張っていき、在校生は5年生が先頭となって亀山小の道を作っていくことを強く意識して、残り12日を過ごしてもらいたいと思います。

そして12日後、素晴らしい卒業式を迎えましょう。

※※※※※※※※

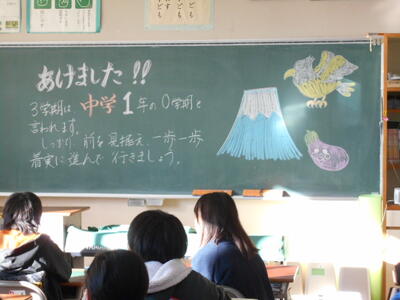

第3学期 始業式

昨日、第3学期の始業式を行いました。

新年を迎え、以下のことを子どもたちに伝えました。

※※※※※※※

新年明けましておめでとうございます。

ところで皆さん、今年は何どしか知っていますか?

そう、今年は巳年、へびどしですね。

蛇は昔から、知恵と再生の象徴とされていました。

ところで、知恵とはどういうことでしょうか?

それは、考えたり、新しい知識を得たりすることです。

では再生とはどういうことでしょうか?

再生とは、もう一度元気に(よく)なること、今よりも、もっと元気に(よく)なること、 生まれ変わったように元気に(よく)なること、と考えたら分かりやすいかもしれません。

蛇は脱皮をしながら成長していきます。人間は残念ながら脱皮はできませんが、皆さんにとって今年は、いろいろなことを考えて・知って、古い自分から新しい自分に生まれ変わる年になってもらいたいと願っています。

そのためにも、

1年生の皆さんは、自分のことは自分でできるようになりましょう。4月から新しい1年生が入ってきて、いろいろなことを教える立場になります。そのためにも、まずは自分のことをしっかりとできるようにしましょう。

2年生の皆さんは、話を最後まで聞けるようになりましょう。話を聞いていて、途中でいろいろと質問したくなることが出てくるかもしれません。ですがぐっと我慢。最後まで話を聞けば、最後には全部わかることがたくさんあります。最後まで話はしっかりと聞けるようにしましょう。

3年生の皆さんは、ルールを必ず守れるようにしましょう。「だって、今日は○○という理由があるからできないよ」「これぐらいだったら大丈夫でしょ?」いろいろ理由はあると思います。ですがそれを言っていたら何も始まりません。ルールはルールです。自分たちの作ったルールもあると思います。しっかり守れるようにしましょう。

4年生の皆さんは、自分たちが正しいと思うことをやり抜く力を身に付けましょう。今学級や学年でやっていること、これが正しいと思ってやっていることがたくさんあると思います。是非そのことを、クラスや学年以外の場でも発揮できるようにしていってください。

5年生の皆さんは、自分たちが学校の看板になることを自覚して行動しましょう。4月からはいよいよ最上級生です。自分たちの行動の一つ一つが、亀山小のやっていることにつながり、下級生はそれを真似ていきます。自分たちの行動=亀山小の行動とみられる立場になることを自覚して、日々の生活を送るようにしましょう。

最後に6年生。あと3か月でいよいよ卒業です。亀山小学校6年間の学びの集大成が君たちです。その姿を、後輩たちに、言葉ではなく行動で示してあげてください。亀山小とはこういう学校だということを、背中で語ってあげてください。

50日と言う短い期間ですが、皆さんが、それぞれの目標に向かって、顔晴る姿を楽しみにしています。

※※※※※※※

今学期も職員一同、子どもたちの健やかな成長のために、全力で子どもたちと向き合っていきたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

朝会⑥~人権週間~

12月4日の朝会で、人権週間について話をしました。

※※※※※

みなさんは「人権」という言葉を知っていますか?

人権とは、

みんなが幸せに生きるために誰にでもある大切な権利

のことを言います。

「権利」とは、「~したい」とか「~されたくない」と言えること、と考えたら分かりやすいかもしれません。

人にはたくさんの「~したい」があります。

例えば、勉強したい、運動したい、大きくなったら○○になりたい、自分の考えや気持ちを伝えたい・・・。

みんなは「そんなのあたり前じゃん」と思うかもしれませんが、昔は許されなかったことがたくさんあったんです。

「~したい」だけではなく、「~したくない」もたくさんあります。

悪口をいわれたくない、叩かれたり蹴られたり暴力を振るわれたくない、脅されたくない、仲間外れにされたくない・・。

ちょっとしたことで暴力を振るわれたり、大きな声で文句や悪口を言われたり、嫌なあだ名で呼ばれたり、ひそひそ話をされたり、SNSで自分の悪口を書き込まれたり、そんなの嫌だよね。

人権のポイントは、自分も相手も「安心」「笑顔」でいられること。

自分がやってもらいたいことは人にやってあげて、自分がやられたくないことはやらないことが大切です。

人権週間は、みんなが楽しく笑顔でいられるためにはどうすればいいかを考える週間です。

是非クラスでも、みんなが今よりもさらに楽しく笑顔でいられるためにはどうしたらいいかを考えてみてください。

※※※※※

朝会⑤ ~「だけ星人ではなく」「も星人」になろう~

11月21日の朝会で、いろいろなことに取り組むことの大切さについて話をしました。

※※※※※

突然ですが、皆さんは宇宙人はいると思いますか?

恐竜はこの世界のどこかに実は存在していると思いますか?

この世界には、そういったことを真剣に考えている科学者の人たちがいます。

福井大学には恐竜学部が開設されるとか。

では宇宙人について研究している人は、宇宙人のことだけを勉強しているのでしょうか?

恐竜について研究している人は、恐竜のことだけ勉強しているのでしょうか?

それは違います。宇宙人について研究している人は宇宙物理学や生物学を

恐竜について研究する人は気象学や地質学を

宇宙人のことだけ、恐竜のことだけ、勉強しているわけではなく、そのほかのことも勉強しているのです。

何かを突き詰めてやろうとするときは、そのことだけではなく、それ以外のこともやらないといけないんですね。

みなさんも、「~だけ」ではなく「~も」やるようにしてみましょう。

きっと自分のやりたいことが、もっともっと、うまくやれるようになります。

目指せ、「だけ星人」ではなく「も星人」!!

朝会④ ~1日10回「ありがとう」~

10月9日の朝会で、「ありがとう」について話をしました。

※※※※※※

突然ですが、「反対言葉ゲーム」です。

「上」の反対は?そう、「下」ですね。

「縦」の反対は?そう、「横」ですね。

「うれしい」の反対は?そう、「悲しい」ですね。

では「ありがとう」の反対は?「・・・・・」

実は「当たり前」なんです。何かをしてあげて「当たり前」と思われるのって、やっぱり悲しいですね。

この「ありがとう」という言葉、実は大人も子供も外国の人も、言われてうれしい言葉ナンバー1なんです。

では どうしてでしょうか?

この言葉をいわれると自分のことを認めてくれるように感じたり、自分を必要としてくれているように感じるから、この言葉は言っても言われてもうれしいから、こんな理由が多いそうです。

「ありがとう」いい言葉ですね。

実は、ありがとうには三つのレベルがあります。

①いいことがあったら「ありがとう」

②当たり前のことにも「ありがとう」

③大変なことにも「ありがとう」

です。

①はもう皆さんできているようですね。では②はどうでしょうか?例えば学校に来れること、朝ごはんの準備をしてもらえること、落とした鉛筆をひろってもらえたこと・・・普段つい「そんなことあたりまえじゃん」と思っていることに対して「ありがとう」が言えていますか?

「ありがとう」といえる場面は、生活のいたるところにあります。

まずは、②の「ありがとう」のレベルに向かって

1日10回「ありがとう」を実践していきましょう。

※※※※※※

さて、子どもたちは今日、「ありがとう」を10回言えたでしょうか?

「亀山小に「ありがとう」の言葉があふれるよう、教職員力を合わせて顔晴っていきたいと思います。

2学期スタート

長い夏休みが過ぎ、今日からいよいよ2学期がスタートしました。子どもたちは、それぞれに充実した夏休みを過ごしたようです。2学期は1年の中で最も長い学期です。その2学期を迎えるにあたって、始業式で以下のようなことを子どもたちに伝えました。

※※※※※※

みなさん、おはようございます。 今日から二学期が始まりますね。夏休みを終えて、みなさんの元気な顔を見られてとても嬉しいです。今回の夏休みを、1学期の終業式で約束した「顔晴る夏休み」「命を大切にする夏休み」にすることはできましたか?

さて、今日は「なぜ勉強するのか」についてお話ししたいと思います。みなさんも、「どうして毎日勉強しなければいけないの?」と思うことがあるかもしれません。勉強する理由は、たくさんあります。

まず、勉強することで、みなさんの「知る力」がどんどん育ちます。知ることが増えると、できることがどんどん増えます。また、目の前にある世界がもっと広がります。そして、物事を正しく判断することができるようになります。

次に、勉強を通して「考える力」が身につきます。何か問題にぶつかったとき、どうやって解決するかを考えることができるようになります。勉強は、みなさんが自分の力で考え、答えを見つける練習でもあるんです。

最後に、勉強を続けることで「努力する力」が身につきます。何かをコツコツと続けることは、簡単ではありません。でも、勉強することで、つらくても続けることができる力が身に付き、成功したりできるようになったりするためのコツをつかめるようにもなります。

この「知る力」「考える力」「努力する力」は皆さんが生きていく上で大切な力になります。その力を育むために勉強するのです。この二学期も、みんなで一緒に楽しく勉強しながら成長していきましょう。みなさんの顔晴り(がんばり)を、先生たちはいつも応援しています。

※※※※※※

本校の子どもたちが、この2学期にすくすくと成長し、多くのことを学んでいく姿をご期待ください。

朝会②「くつをそろえて 亀山小の心をそろえよう」

本校の靴箱にはこんな詩が掲示されています。

~「はきものをそろえる」~

はきものをそろえると 心もそろう

心がそろうと はきものもそろう

ぬぐときに そろえておくと

はくときに 心がみだれない

だれかが みだしておいたら

だまって そろえておいてあげよう

そうすれば きっと 世の中の

人の心も そろうでしょう

この詩をもとに、今回の朝会では「くつをそろえる」ことについて話をしました。

以下、その内容です。

************

「さて、皆さんはくつを揃えていますか?」

この問いに多くの子が元気に、「揃えている」と答えてくれました。

つぎに、4枚の写真を見せて、どの写真が本当に靴がそろっている状態かな?と再度質問をしました。

すると、「この写真はどの靴もみんなばらばらだから絶対に違う」「これはいくつかばらばらだから違う」「これは奥に入りすぎているから違う」等、色々な意見を出し合い、最終的に1枚の写真を選択しました。

「この写真が正解でいいかな?」という問いに、ほとんどの子が「OK」と。

でも、中には納得できない表情の子も・・・。

その一人に聞いてみると、「あの写真、ほとんどはそろっているけど、一足だけかかとの場所がずれている」と。

どうやら、この子にはほとんどそろっているように見えても、まだ完全ではなかったようです。

周りの子も「たしかに・・・・」と。

そこでそのわずかなずれを修正した新たな写真を見せると

「これ。これが本当の正解」と、すべての子どもたちが納得してくれました。

そこで、再度質問をしました。

「さて、皆さんはくつを揃えていますか?」

「揃えている・・・・・・」

おや?最初の質問の時よりも、だいぶ返事が弱々しくなっていました。

くつを揃えることは簡単なことです。正しくそろえることもさほど難しくはありません。でもクラス全員が納得できるように正しく揃えるということは、そう簡単ではありません。

ただ、これができたとき、クラスの心が、そして亀山小の心がそろうための大きな一歩を踏み出すことができたことになります。

くつをそろえて、亀山小の心をそろえましょう。

***************

御家庭でも、是非「くつをそろえる」ことについて話題にし、実践させてみてください。

亀山小の心をそろえるため、「くつをそろえる」ことについて、今後も継続して指導をしていきたいと思います。

朝会①「人にとどくあいさつ」

昨日、今年度初めての朝会を実施しました。

その際に話をしたのは、「あいさつ」についてです。

以下、その内容になります。

************

世界中、どの国でも外国語を習う場合、初めに教わるのが「こんにちは」等のあいさつだそうです。

あいさつをして返されると、ついつい笑顔になります。

あいさつをされてあいさつを返すと、相手が笑顔になります。

あいさつは人と人とをつなげ、笑顔をつくることのできる、大切なコミュニケーションツールです。

特に、朝の「おはようございます」は大切ですね。

ですが一方で、あいさつをしてもかえされないと、悲しい気持ちになります。

嫌われているのかな?もうあいさつをするのやめようかな?そんな気持ちで心がいっぱいになります。

そこで、亀山小ではある決まりを作りました。

それは、「あいさつをされたら、かならずあいさつをかえそう」です。

でもそういうと、「私はもうしている」「僕はもうやっている」という人がいるかもしれません。

でも、そのあいさつは相手にきちんと伝わっているでしょうか?

「自分はやっているつもりでも、相手に伝わっていない」なんてことはないでしょうか?

あいさつにはちょっとしたコツがあります。

それは、相手の顔を見て、相手の目を見て、相手に伝わる声ですることです。

相手にきちんと伝わるあいさつ、「人にとどくあいさつ」をすることが大切です。

人にとどくあいさつで、さらに亀山小に顔が増えるように、みんなで顔晴っていきましょう。

*************

ご家庭でも是非、「あいさつをされたら、かならずあいさつをかえそう」ということについて、そして「人にとどくあいさつ」について話題にしてみてください。

3月の校長講話より

3月7日の校長講話では、「非認知能力」のお話しをしました。短時間の中での講話になってしまったので、ぜひご家庭でお話を深めていただければと思い、ここに載せさせていただきました。

2020年、小学校の学習指導要領が改訂に伴い、育成すべき資質・能力の三つの柱が次のように示されました。

1.知識・技能・・・(何を理解しているか、何ができるか)

2.思考力・判断力・表現力・・・(理解していること・できることをどう使うか)

3.人間性・学びに向かう力・・(どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか)

このうち、「3」が非認知能力に当たるものです。(きっちりと線引きできるわけではありませんが)

非認知能力とは、意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、測定できない個人の特性による能力のこと全般を指します。「学力」と対照的に用いられる言葉です。

間もなくお渡しする通知表では、お子様のほんの1面しか記載できません。通知表をお子様の成長のステップにしていただくとともに、通知表では見えてこないお子様の良い面や成長の様子にも着目し、併せてご家庭での話題にしていただければと思います。

朝会では、「非認知能力」について次のように話しました。

1.目標に向かってがんばる力・・・「やる気」「努力」「計画性」「粘り強さ」「創造性」「リーダーシップ」など

2.人とうまくかかわる力・・・「話す」「聞く」「協力する」「折り合いを付ける」「協働する」など、「コミュニケーション力」とも言われる力

3.感情のコントロール力・・・「流されない」「カッとならない」「正しく判断する」「我慢する」「落ち込まない」「気持ちを盛り上げる」など

と、説明しました。そして、そのために大切なことは、

・たくさん遊ぶこと

・たくさん勉強すること

・ワクワクする ドキドキする ことを、たくさん経験すること

・笑顔になることを増やし、大切にすること

様々な経験や体験の中で、非認知能力は高まります。無限の可能性を引き出せるのは自分自身です。経験をプラスに生かせるよう、たくさん笑顔をつくり、楽しく前向きにいろいろなことにチャレンジしてほしいと思い、今年度は「笑顔」をキーワードとして学校づくりに取り組んできました。

これからも、失敗を恐れずに、楽しく前向きに様々なことにチャレンジし、総合的に人間力を高めていってほしいと願っています。

2月の朝会でのお話

以下は、2月5日の朝会でお話しした内容です。ご家庭でも話題にしていただければ幸いです。

****************************************

まずは、元日に起こった能登半島地震について、児童の皆さんより「募金活動をして少しでも被災地の力になりたい」との提案があり、実際に募金活動を行いました。募金の総額は、75,254円、びっくりするほどの金額です。皆さんの優しく温かい心は、きっと被災された方々に伝わると思います。皆さん、ありがとう。

今日は「感謝」について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

感謝を伝える言葉、皆さんが一番使っている言葉は「ありがとう」や「ありがとうございます」ですね。

では、今日はワークをやってみましょう。隣の人と2人組を作ってください。

<ワーク1>「『感謝』したい人、「ありがとう」って伝えたい人は誰ですか。1人挙げてください。」

<ワーク2>「2人組の相手に、その人は誰かを伝えてください。それと、その理由を伝えてください。」

<ワーク3>「そのことを、その人に1文で伝えるとしたら、どう伝えるでしょう。今組んでいる人をその人に見立てて、感謝の気持ちを伝えてみましょう。」

(例:○○ちゃん、登校班の班長さんとして、いつも私たちを安全に学校に連れてきてくれてありがとう)

<ワーク4>「これを伝えたときの気持ちはどうでしたか。お互いに伝えてください。

<ワーク5>伝えられたときの気持ちはどうでしたか。お互いに伝え合ってください。

「ありがとうと言われてどんな気持ちだったでしょう。インタビューしてみたいと思います。」

何人かの児童にインタビューすると、「嬉しかった」「これからがんばろうと思った」などの意見が出ました。

「ありがとう」は魔法の言葉、自分も周りも幸せにする言葉です。口に出して「ありがとう」と伝えるとよい場面はたくさんあるのに、そのチャンスに気が付かない時があります。皆さんは、今日のワークで、「ありがとう」と言われたときに嬉しくなったりやる気が湧いてきたりする気持ちに気付くことができました。「ありがとう」という魔法の言葉で自分も相手も温かい気持ちになれるよう、感謝を伝える場面に気付き、「ありがとう」の言葉に載せて自分の心を伝えられる人になってください。

~ご家庭でもお子様の「ありがとう」を育て、ともに喜んだり癒やされたりしてみてください~

今年もよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

3学期が始まりました。

3学期は進学・進級のための準備の学期です。子供たちには「0学期」と説明しました。

新年の誓いを立て、夢や目標に向かって自分を磨いていけるよう、がんばっていってほしいと思います。

各学級とも、良い雰囲気で新年のスタートを切ることができました。

12月の校長講話より

12月4日の朝会では、表彰伝達と校長講話を行いました。

以下はその時の原稿ですが、時間の関係で、実際の話はこの半分くらいしか伝えられませんでした。ご家庭で話題にしていただければ幸いです。

********以下、朝会講話原稿************************************

今日は「2つの心」についてお話します。

何かを決めるとき、皆さんの心の中には、2つの心が存在しています。「はい」か「いいえ」または「こっち」か「あっち」か、その時によってどうしようかな?と迷うことがあると思います。

例えば、「宿題」があるとき「今からやろう」という心と「今はやらない」という心が戦っているということはありませんか。「今からやれば、終わった後たくさん遊べるなぁ。だから今からやっちゃおう」と思ったり、「ゲームがやりたいから(YouTube、TVを見たいから)宿題は後でいいや」と思ったりすると、「宿題を今やる」か「やらない」かの2つの心が戦っていますよね。

給食を食べるとき、「お肉から食べようかな」「ごはんから食べようかな」と迷ったり、お母さんから「おやつを何か1つ買ってもいいよ」と言われたら「アイスにしようかな」「ポテトにしようかな」と迷ったりすることもあるでしょう。

もっと難しい問題にぶつかることもありますよね。例えば、玄関に置いてある花瓶を落として割ってしまったとします。周りで見ていた人は誰もいません。そんな時、皆さんにはどんな心が出てきますか。「先生の所にごめんなさいを言いに行こう」「このまま知らんぷりしちゃおうかな」この2つの心が戦うのではないでしょうか。そして、「ごめんなさいと言う。」と覚悟を決めても、なかなか先生のところに足を運ぶ勇気が湧いてこない・・・そのうちに時間ばかり経ってしまい、自分が決めた心を行動に表せない・・・どちらにしてもすごく重いです。

良くないと思っている方の心が勝ったときは、その場はしのげたかも知れませんが、自分の心の中にはそれがずっと残り続けます。自分に起こった事実は自分の記憶に刻み込まれるからです。すると、苦しい日々はずっと長く続くということです。

自分の行動は自分の責任です。間違えてしまったら自分で責任を取らなければなりません。ですから、「どっちにしようかな」という2つの心のどちらかを選ぶのかは自分の責任です。よく考えて自分にとってプラスになるのは何かということを判断する力をつけましょう。

しかし、失敗はつきものです。大人だって間違うことはあるのです。失敗したらそれを挽回する方法を考えれば良いので、失敗を恐れないでほしいのです。大切なのは、その時その時に、自分にとって一番正しいと思う心を自分で見付け、行動に表すことができるかどうかということです。

それは、自分の心の中の「リーダーを育てること」です。それができるようになると、授業中手を挙げられるようになったり、友達関係にギクシャクしないようになったり、いつも堂々とにこやかに生活できるようになったりします。ですから、自分の心を、正しいと思う方向にコントロールする力を磨いていきましょう。

R5,12,04 校長講話より

明日は「亀山マルシェ」を開催します!

いよいよ明日は「第1回亀山マルシェ」開催日です。

校内では、児童・教職員ともに、ワクワクしながら明日の準備をしています。

亀小ファーム(学校の畑)ではお野菜がたくさん収穫でき、販売に向けて準備中です。採りたてのお野菜はどれも美味しそうです。子供たちが一生懸命に育てたお野菜の販売は、早い者勝ち、売り切れご免です。但し、2部制ですので、前半に買えなかった方は後半の部でご購入ください。お野菜の向こう側に想像できる子供たちの笑顔を一緒にお持ち帰りいただけますように・・・

アトラクションは、各学年で子供たちが企画し、運営します。みんなが楽しめるよう、それぞれの学年で工夫し、準備してきました。当日の子供たちの様子をご覧いただきながら、ここまでの過程も想像してみてください。明日は、校庭中に笑顔の花で満開になりそうです。

そして、ステージ係は、オープニングとクロージングのセレモニーについて、案を練り、役割分担をして、時間のない中練習に取り組んでいます。明日は、児童・保護者・お客様が一体となってオープニングとクロージングのセレモニーを盛り上げていただければと思います。どんなステージになるか、乞うご期待です。

PTAブースにご協力いただく品物は、着々と集まってきております。明日の朝お持ちくださる方がほとんどだと思いますが、無理のない範囲でのご協力、よろしくお願いします。

それでは、明日、11月18日、亀山小学校校庭でお待ちしております。

素晴らしい運動会になりました

1日延期させていただいたことにより、ご家族や地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、10月1日、無事に運動会を開催することができました。皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

今年の運動会はとても意義深いものになりました。4年ぶりの制限なしの運動会、マスクなし、大声での声援あり、児童同士の教え合いあり、道具の共有あり・・・です。3年間、感染症対策が身に付いてしまっている子供たちにとって、今年は挑戦の年でした。

運動会の練習が始まってからの児童の目の輝き、やる気いっぱいの姿は、それだけで我々教職員はパワーをもらいました。「喉が枯れるまで声を出しますよ」「笑顔の運動会つくりますよ」昼休みには「今日の練習?やるに決まってるじゃないですか」(by応援団)と、こんな会話が日常です。<5・6年生、あなたたちはすごい!>

全体練習では、5・6年生が下級生をよく支え、お手本となり、短時間の練習でも心をひとつにまとめ上げました。表現運動では、上学年が下学年に教えたり見本を見せたりしながら、どのブロックも一生懸命でした。振り付けは、ほとんどの児童が、タブレットに入っている動画を家で見ながら練習していたので、学校での練習は少なくて済みました。

本番、緊張感のある開会式から、一生懸命なラジオ体操、そして1種目1種目の全力演技と、ベンチからの全力応援、閉会式では勝った組の全力で喜ぶ姿と、負けた組の笑顔の拍手、そこには子供たち全員のやり切った笑顔でいっぱいでした。

手前みそかも知れませんが、本当に感動いっぱい、笑顔いっぱいの、最高の運動会をご披露できたのではないかと感じております。

3年間たくさん我慢を強いられた子供たちが、皆で心を合わせて全力で今年度版の運動会をつくり上げたこと、教職員一同感心と感動と感謝の気持ちでいっぱいです。気力と笑顔にあふれたお子様たちの姿から温かいご家庭での様子が目に浮かびます。決して簡単ではない子育てだと思いますが、保護者の皆様のご尽力は尊敬の念に堪えません。

最高な運動会をありがとうございました。

R5.10.5

2学期始業式の話

いよいよ2学期が始まりました。元気に登校してくる子供たちの姿と明るいあいさつに、たくさんの元気をもらいました。

以下は、本日の始業式での校長の話の内容です。

******************************************

皆さん おはようございます。

いよいよ今日から2学期、42日間の夏休みで、体と心をしっかりと充電できましたか。

ところで、1学期の終業式に皆さんに出した宿題、3Aプロジェクト、「ありがとう」「あいさつ」「あきらめない」をお家でやろうということ、できましたか。この2学期は、この3Aプロジェクトのパワーをさらにバージョンアップさせていきましょう。

2学期は、全校児童で作り上げる大きな行事が2つあります。

一つは「運動会」です。今年はコロナが5類になっていろいろな制限がなくなりました。運動会には、お父さん、お母さんだけではなく、おじいちゃんやおばあちゃん、兄弟、地域の人、来年1年生になるお友達なども来てくれるかも知れません。みんなが笑顔で顔晴れるような、ワクワクする運動会にしましょう。

もう一つは「亀山マルシェ」という行事を11月に行います。これは、学校の畑で皆さんが育てた野菜を、保護者や地域の人に販売したり、アトラクションで皆さんが楽しんだりする行事です。これは今までやっていなかった初めての行事です。亀山小の新しい歴史を刻むスタートとなると良いと思っています。どのように行うか、児童の皆さんと先生方、保護者や地域の皆様、みんなで知恵を絞りながら協力して企画していきたいと思います。ですから皆さん、まずは畑のお野菜、大切に育ててくださいね。それから、どんなことをやれば全員で楽しめて笑顔になれるか、たくさん考えて意見を出してくださいね。目標は「笑顔であふれる学校にすること」です。

この大きな2つの行事を大成功にするために、みんなで力を合わせて、3Aのパワーを1学期の2倍にしましょう。大きな声で「ありがとう」。大きな声で「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」。そして、練習や準備をみんなで協力してでがんばること。これは行事を成功させるための基礎固めです。笑顔いっぱいの毎日になることを願っています。

2つ目のお話しは「時間を守ろう」ということです。時間は皆さんに平等に与えられています。皆さんで時間を共有することを大切にしましょう。チャイムで授業開始になるように、休み時間になったら、次の授業の準備をして、トイレに行ったり水を飲んだりしてからゆっくりすること、業間や昼休みは、予鈴が鳴ったらすぐに遊びを止めて次の準備をすること等が大切です。皆さんは、先生が授業を始めるのを待つことができるように、早めに席に着けるようにしましょう。多くの人は身に付いていますが、さらに上手くいくようにしてください。気持ちよく授業が始めらると、学級が清々しい雰囲気になるとともに、3Aが湧いてきますね。

笑顔倍増で、ワクワクする2学期になることを期待しています。

6月の校長講話より

6月15日は「栃木県民の日」、現在の栃木県ができた日です。

今から約1350年前(7世紀後半)に下野国(しもつけのくに)ができたのが、栃木県のはじまりの形です。

明治4年(1871年)の廃藩置県によって10県が成立し、幾つかが合併して栃木県と宇都宮県の2県になり、さらに明治6年(1873年)6月15日に栃木県と宇都宮県が合併して現在の栃木県になりました。実は、明治元年は真岡県というのも存在し、明治2年には日光県と合併しています。

そして、今年の6月15日は栃木県の150歳のお誕生日です。

話は変わりますが、学校では、「①自分を磨く ②良いクラスにする ③良い学校にする」ためにできることとは何か、考えたり行動したりしています。その際、子供たちは、友だちとの良いかかわり方を学んだり、係活動をがんばったり、学級会や委員会活動などで話し合いをしたりと、様々な経験を重ねています。その中で、自分自身を磨き、居心地の良い学級や楽しい学校にしようと努力しています。良い学級であれば良い学校と感じ、良い学校であれば良い亀山地区と感じ、良い亀山地区ならば良い真岡市と感じ、良い真岡市ならば良い栃木県と感じると説明することで、子供たちには愛着が連鎖することを感じてもらいました。

子供たちには、豊かな自然を感じながら、明るい未来を描き、のびのびと育って欲しいと心から願っています。心配事が次から次へと湧いてくるような、不安に注目する世の中になってしまっているのではないかと懸念される昨今ですが、子供たちには「満面の笑顔」になれるように周りの大人たちみんなで支えながら、住んでいる地域や通っている学校への愛着を深めていってほしいものです。 (参考:栃木県ホームページ)