校長室より

遠くをはかるもの(校長室より)

本校では、昼休みに理科室で「理数教室」を開催し、定期テストや受験勉強を支援しています。

昨日は、テスト前日ということもあり、多くの生徒が理数教室に参加していました。

そのような中、特色選抜による合格内定を得たにもかかわらず、理数教室に参加し数学の難問に取り組む3年生の姿がありました。

まずは卒業後の進路が決まり、一番ほっとしている時期に、率先して理数教室に参加する様子から将来に向けての強い決意を感じました。

もちろん高校合格だけが目標ではないことは、誰しも分かっていることですが、今それを実践に移すことは難しいものです。

合格内定直後に頑張れるその3年生の将来に、大きな可能性を感じました。

真岡市にもゆかりのある二宮尊徳翁に言葉に、「遠くをはかる者は富み 近くをはかる者は貧す」という言葉があります。

「将来を考える人は裕福になり、目先のことを考える人は貧しくなる。」という意味ですが、全文は以下のとおりです。

遠くをはかる者は富み 近くをはかる者は貧す

それ遠くをはかる者は百年のために杉苗を植う

まして春まきて秋実る物においてをや

故に富有なり

近くをはかる者は春植えて秋実る物をも尚遠しとして植えず

唯眼前の利に迷うてまかずして取り

植えずして刈り取る事のみ眼につく

故に貧窮す

意味は、「将来を考える人は裕福になり、目先のことを考える人は貧しくなる。将来を考える人は、百年のために杉の苗を植える。もちろん、秋実るものを考えて春、種をまく。だから豊かになるのだ。しかし、目先のことばかり考える人は、春植えて秋に実るなど遅すぎるとして植えない。目の前の利益に迷って、何も植えようとしないで刈り取るばかりだ。だから貧しくなるのだ。」となります。

二宮尊徳翁は、江戸時代後期の農政家、思想家です。

現在の神奈川県小田原市に農家の長男として生まれ、自らの努力で逆境を切り拓くとともに、惜しみなく農民を指導し、報徳仕法により桜町領(現在の真岡市二宮地区の一部)をはじめ多くの農村を復興させました。

西中生の皆には、二宮尊徳翁の教えのとおり、「遠くをはかるもの」になってほしいと思います。

理数教室は、入試前日まで開催しています。

一人でも多くの参加を楽しみにしています。

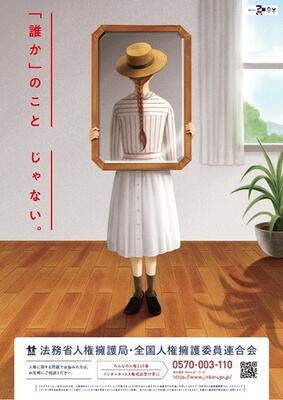

だいじょうぶだよ(校長室より)

以前、長谷川和夫先生作の絵本「だいじょうぶだよ ーぼくのおばあちゃんー」に興味を引かれ、購入しました。

きっかけは、長谷川先生の著書である「ボクはやっと認知症のことがわかった」の中で紹介されていたからです。

医師である長谷川先生は、日本の認知症研究の先駆けであり、第一人者です。

患者が認知症かどうかを判断する「長谷川式簡易知能評価スケール」の発案者としても有名です。

そんな長谷川先生は、自身が認知症を発症したことを公表し、当事者の目から見た認知症の実際を、講演や著書により広く世の中に発信されていました。

2021年に残念ながら永眠されましたが、長谷川先生の行動により、同じ病気に苦しむ患者さんやその家族の方々は、たくさんの希望をもらったものと思います。

「だいじょうぶだよ ーぼくのおばあちゃんー」は、認知症になったおばあちゃんとその家族の話ですが、長谷川先生の実体験がもとになっているようです。

認知症が進んだおばあちゃんが、家族での会話の席で、

「みなさん どなたですか? みなさんが だれか わからなくて…」

と言います。

それに対して、孫の小さな男の子が、

「おばあちゃん、おばあちゃんは ぼくの おばあちゃんだよ。おばあちゃんが わからなくても、ぼくも ママも パパも おねちゃんも みーんな おばあちゃんのことを よーく しっているから だいじょうぶだよ。しんぱいないよ、おばあちゃん!」

と声を掛けます。

それを聞いたおばあちゃんは、不安な気落ちが和らぎ、笑顔を取り戻すという内容です。

人生100年時代が到来しようとしている今、認知症の問題は避けては通れない問題です。

誰もが発症の可能性があります。

そのとき、この男の子のような声掛けが自然とできるような、そんな優しい世の中であってほしいと思います。

本校は、道徳教育を中心に「思いやり・生命尊重」の教育を推進しています。

本校での取り組みが、誰もが安心して暮らせる、思いやりにあふれた世の中の実現に向けた一助になれば幸いです。

立志生へのエール(校長室より)

先週2月3日(金)に立志式を実施しました。

記念講演会では、真岡市出身のカメラマン・野澤亘伸様からお話をいただきました。

野澤様は、グラビア撮影はもちろん、日本ユニセフ協会の現地視察にも同行され、紛争の悲惨さや子供の貧困の現状を伝える活動にも力を入れておられます。

また、将棋の師弟関係に着目した著書や昆虫写真集などを発刊されるなど、多方面で活躍されています。

御講演は、御自身が撮影された多くの写真にもとづくお話でしたが、写真の一枚一枚が雄弁に真実を語りその背景を野澤様が説明されるとう、非常に興味深いものでした。

最後には、「『あきらめない』という言葉と向き合ってほしい」とエールをいただき、立志生にとって大変意義深いものとなりました。

立志式の式辞では、吉田松陰の言葉、「志を立てて もって万事の源となす」を引用し、夢に向かって決意を新たにした立志生を励ましました。

主な内容は、以下のとおりです。

ここで、立志を迎えた皆に、「志を立てて もって万事の源となす」という言葉を贈る。

この言葉は、幕末動乱の時代に長州藩で生を受け、「至誠」を貫き通し勇敢に行動した吉田松陰のものである。

「全ての実践は志を立てることから始まる。」という意味になる。

「志」とは、心に決めた目標に向けて進もうとする気持ち、決心のこと。

志がなければ、困難を乗り越えることができず、大きな夢も途中でくじけてしまうことだろう。正しいことを貫こうとしても、心が折れてしまうかもしれない。

志は、事を成そうとするときの全ての源であり、最も大切なものである。

本校のスローガン「挑戦~夢を志に~」にも、その思いが込められている。

松陰は、幕末に叔父から引き継ぐ形で「松下村塾」という私塾を開いた。

松陰自身が教えた期間はわずか1・2年だったが、身分や階級にとらわれず志ある者を塾生として受け入れ、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋など、多くの逸材を育てた。

松陰は、29歳という若さで亡くなるが、その志は多くの塾生たちに受け継がれ明治維新の原動力となった。

夢や目標を持ち、それを実行に移すときには、必ず多くの困難にぶつかる。

しかし、簡単にあきらめてはいけない。

夢や目標の実現は、他人から与えられるものではなく、自ら努力して勝ち取るものだから。

もし、くじけそうになったら、「誓いのことば」を一生懸命考え堂々と宣言した今日の熱い気持ちを思い出し、自らを奮い立たせ、「西中魂」の精神で頑張ってほしい。

教職員一同、皆のこれからの活躍と輝かしい未来を祈念している。

おめでとう!芳賀地区理科展上位入賞!!(校長室より)

先週木曜日から今週月曜日にかけて、茂木町の「ふみの森もてぎ」にて、「第76回芳賀地区理科研究展覧会並びに発表会」が開催されました。

本校では、特設理科部の研究を中心に、3作品が優秀賞(金賞)を受賞し、そのうち1年生と3年生の作品は地区1位となって県展覧会出品となりました。

本当におめでとうございます。

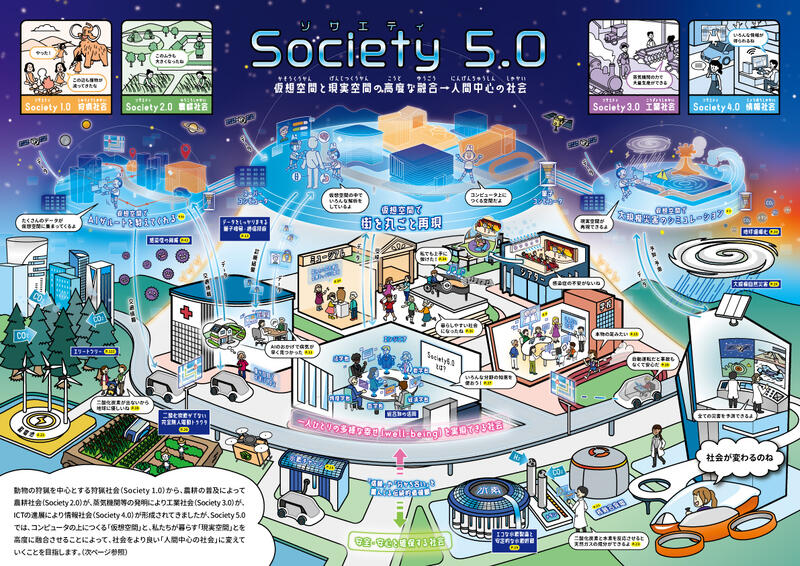

今の子供たちが成人して社会で活躍する頃には、「Society5.0」の実現に向けて将来の予測が困難な変化の激しい時代になっていることが予想されます。

中でも、AI(人工知能)が飛躍的な進化を遂げ、自ら知識を概念的に理解し、思考し始めているとも言われています。

しかし、AIがどれだけ進化し思考できるようになったとしても、その思考の目的を与えたり、目的のよさ・正しさ・美しさを判断したりできるのは、人間の最も大きな強みとして残ることでしょう。

そういった意味において、身近な自然現象から課題を見付け、探求的な手法を駆使し、試行錯誤しながらも真理を明らかにしていく理科研究の果たす役割は、非常に大きいと思います。

論理的思考力も大いに鍛えられるこはずです。

変化の激しいこれからの時代を、科学を武器にたくましく生きていけるよう、本校はこれからも理科教育の充実を図って参ります。

なお、本校の入賞作品は以下のとおりです。

中学1年:優秀賞(金賞・県出)「スターリングエンジンによる発電」

中学2年:優秀賞(金賞)「波紋の不思議」、優良賞(銀賞)「2枚貝の生態」

中学3年:優秀賞(金賞・県出)「水の抵抗の大きさと速さの関係」

今日は大寒(校長室より)

本日、1月20日(金)は、二十四節気の一つ「大寒」です。

「大寒」とは、冷気が極まって最も寒さがつのる頃を指します。

今日は、そこまで寒くはありませんでしたが、来週は寒波が襲来し、凍えるような寒さになりそうです。

二十四節気は、季節を表す言葉であり、古代中国で誕生しました。

二十四節気は、1年を24分割するのですが、その分け方は、日照時間が最も長い「夏至」と最も短い「冬至」で2分割。昼夜の時間が同じ長さになる「春分」と「秋分」で4分割。

それらの間に「立春」「立夏」「立秋」「立冬」を入れて8分割、その8つをさらに3分割して24に分けます。

二十四節気は、全て漢字二文字で表され、大寒の次は2月3日の「立春」です。

二十四節気を更に3分割したものが、七十二候となります。

今も昔も、日本人は、季節に寄り添いながら暮らしています。

日本以外にも四季のある国はたくさんありますが、ことさら日本人の季節感は称賛されます。

それは、幼いころから自然に親しみ、繊細な感覚を身に付け、季節を愉しむすべを会得しているからだと思います。

生徒の皆さんも、是非、二十四節気を意識して生活してください。

国際化、グローバル化が加速するこれからの時代だからこそ、日本のよさを感じ、日本人としての自覚を深め、自己がよって立つ基盤にしっかりと根を下ろすことが重要になると思います。

中学校に入学するときに持ってきてほしいもの(校長室より)

本日、1月16日(月)、中学校入学準備説明会を実施しました。

やる気に満ちあふれた真岡西小学校と亀山小学校の6年生を迎え、安心して中学校に入学できるよう、校舎内や授業の様子を見学してもらったり、学習や生活についての説明を聞いてもらったりしました。

私からは、挨拶の中で、中学校に入学するときに持ってきてほしいものについて、話をしました。

主な内容は、以下のとおりです。

一つ目は、中学生になったら自分はこんなことを頑張りたいという「目標」や、将来こんな人になりたいという「夢」を持ってきてください。人は、目標や夢があれば、つらくても頑張ることができるものです。逆に、目標や夢がなければ、どうしても楽な方に流されてしまいます。目標や夢をもち、それに近づくための努力を惜しまない人であってほしいと思います。

二つ目は、小学校6年間で身に付けたたくさんのすばらしい心、例えば、「挑戦する心」や「思いやりの心」、「感謝の心」、そして、「最上級生としてみんなを引っ張り責任を果たそうとした心」などを持ってきてください。中学校生活は、皆さんの6年間の小学校生活を土台として始まるものです。どうか、小学校での「学びや経験」を生かして、中学校で更に成長されることを期待しています。

三つ目は、様々なことにチャレンジする「やる気」を持ってきてください。一人一人が成長するためのエンジンが、「やる気」です。どんなに才能があっても「やる気」がなければ人は伸びることはできません。今の皆さんの真剣な表情からは、中学校生活への期待が感じられます。勉強や部活動、毎日の挨拶や各種行事など、身近なところに、挑戦の機会がたくさんあります。「今日より明日へ」、自分を成長させるためにも、今の希望に満ちた「やる気」を是非持ってきて下さい。

学校は、皆さんの夢の実現のための学びの場です。また、みんなで感動を共有し、絆を深めていく場でもあります。先ほどお話しした、「目標や夢」、「小学校で身に付けたすばらしい心」、「やる気」、この三つを中学校入学のときに、必ずもってきてください。そして、夢へと一歩一歩近づいていく、そんな毎日を一緒に創っていきましょう。皆さんの入学を生徒及び職員一同楽しみにしています。

あけましておめでとうございます。(校長室より)

保護者の皆様、地域の皆様、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和5年1月10日(火)、いよいよ今日から3学期がスタートしました。

まずは、とてもうれしいお知らせがあります。

昨年末に最終審査が行われた日本学生科学賞において、本校の特設理科部の3年生2人の作品が、全国5位に相当する「全日本科学教育振興委員会賞」を受賞することができました。

全国6万7千余の応募作品の中からの上位入賞は、もちろん本校創立以来の快挙であり、輝かしい新たな歴史を刻んでくれました。

2人の頑張りに、心から拍手を送りたいと思います。本当におめでとうございました。

さて、本日、第3学期始業式を行いましたが、感染症対策のため、2学期終業式と同様にオンライン配信で実施しました。

主な話の内容は、以下のとおりです。

◇今年は卯年、その干支にあやかり、「飛躍の年」にしてほしい。

◇日本学生科学賞「全日本科学教育振興委員会賞」受賞の報告

◇新型コロナウイルス感染防止対策について、改めてこまめな手洗いや手指の消毒、3密の回避、教室等の換気、不用不急の外出自粛などの徹底をお願いする。

併せて、インフルエンザにも注意してほしい。

◇3学期を次のステージへ進むための準備と鍛錬の期間にしてほしい。

・3年生:4月から希望に満ちた第一歩を踏み出せるよう、入試に向けて3年間の総復習をしっかりと行い、まずは確かな学力を身に付けること、そしてそれを支える土台として、心身ともに健康な生活を心掛けてほしい。

・2年生:4月から本校の最高学年、全校生のリーダーになる。人として、リーダーとしてあるべき姿、理想像を思い描き、一歩でも近づけるように努力してほしい。

・1年生:2年生になり後輩である新1年生を迎える。新1年生にとって見本となる2年生になってほしい。また、中堅学年として、3年生をしっかりとサポートできる存在になってほしい。

◇終わりに、真岡市民としての自覚を深め、郷土愛を育んでほしいとの願いを込めて、1月3日付けの下野新聞に掲載された、石坂市長さんの新年の抱負を紹介した。

◇郷土にしっかりと根を張り、夢の実現のために全力で頑張る、そんな3学期になることを期待する。

1年の計は元旦にありー第2学期終業式式辞よりー(校長室より)

先日、12月23日に第2学期終業式を実施しました。

コロナ禍第8波のさなかであり、3年生が私立受験目前のため、リモートでの実施としました。

校長式辞では、2学期の振り返りと3学期への期待を述べた後、ノーベル化学賞受賞者の吉野彰さんの言葉を引用して、「一年の計」について話をしました。

主な内容は、以下のとおりです。

年のはじめにはよく、「一年の計は元旦にあり」と言われる。

これは、「一年の計画は、年の初めである元旦に立てるべきだ」という意味だが、転じて「何事もはじめが肝心だ」、「どんなことでも、やり遂げるためにはきちんと計画を立ててから始めなさい」という意味もある。

今から3年前の2019年に、旭化成にお勤めの吉野彰さんは、スマートフォンやタブレットパソコンなどに欠かせない「リチウムイオン電池の開発」に関わる研究成果が評価されてノーベル化学賞を受賞された。

科学の道を志すきっかけとなったのは、小学校4年生のときの担任の先生が勧めてくれた、一冊の本、マイケル・ファラデー「ロウソクの科学」との出会いがあったからだそうだ。

吉野さんは、受賞後のインタビューの中で、研究の本質をマラソンに例え、次のように述べている。

「研究開発の道のりは、マラソンレースと非常によく似ている部分がある。距離は42.195キロと決まってないが、必ずどこかに『ゴール』はあり、そこには必ず宝物がある。これさえ自信を持てれば、途中でどんな苦しいことがあっても何とか乗り越えられる。その時期を乗り越えたら、逆に研究はこんなに楽しいものなのかなと。」

吉野さんは、研究が行き詰まって本当に苦しいときに、課題はひとまず置いておいて、“ゴール”を先に設定したそうだ。

ゴールとは、難易度が高くても、絶対に完成形はこうあるべきという位置のこと。

「ゴールを見据えること」、それはすなわち「計画を立てること」に他ならない。

「一年の計は元旦にあり」、この言葉どおり元旦には心静かに、しっかりとゴールを見据え1年の計画を立ててほしい。

皆の一人一人には、明るい未来が待っている。

その未来のドアを、きちんと計画を立てることでしっかりと開けてほしい。

来る2023年、うさぎ年の令和5年が、皆にとってすばらしい年になることを祈念している。

よいお年を。

星に願いを(校長室より)

冬の夜空を彩る「ふたご座流星群」が、12月14日(水)頃に極大(流星群自体の活動が最も活発になること)を迎えます。

13日夜から14日明け方にかけてと、14日夜から15日明け方にかけての2夜に渡って、普段よりも目立って多くの流星が見られそうです。

予想極大時刻は14日22時頃で、日本で条件良く観察できる時間帯に当たっています。

この日は、22時前に地平線から月が昇ってきますので、月が高く昇る前の21時から真夜中0時頃が観察におすすめの時間帯となります。

このときに空の暗い場所で観察した場合の流星数は、1時間あたり40個から45個と予想されます。

流星は、ふたご座近くの「放射点」から四方八方に走り、空全体に現れます。

ふたご座の周辺だけに見られるわけではないので、観察に当たっては、街灯など人工の明かりが少なく、できるだけ空が広く見渡せる場所を選んで、空の広い範囲に注意を向けるとよいでしょう。

また、流星群の観察には、目が暗さに慣れるまで15分ほどは観察を続ける必要があります。

かぜをひかないように、暖かい格好で観察することも大切です。

ふたご座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、8月のペルセウス座流星群と並んで「三大流星群」と呼ばれています。

太古の昔から、人類は星にたくさんの願い事をしてきました。

今日も明日も天気は大丈夫そうです。

西生の皆さん、この機会に流星群を観察し、願い事をしてみてはいかがでしょうか。

私も、「ふたご座流星群」の流れ星に、西中生みんなの願い事がかなうよう、お祈りするとしましょう。

追記:14日夜、9時半から1時間程度、根本山付近で観察し、22個の流星を確認しました。来年も晴れますように。

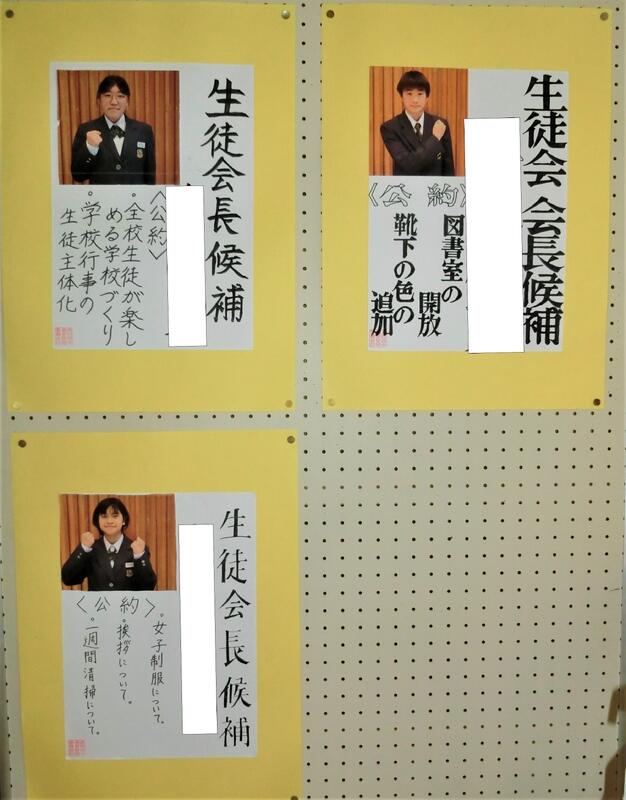

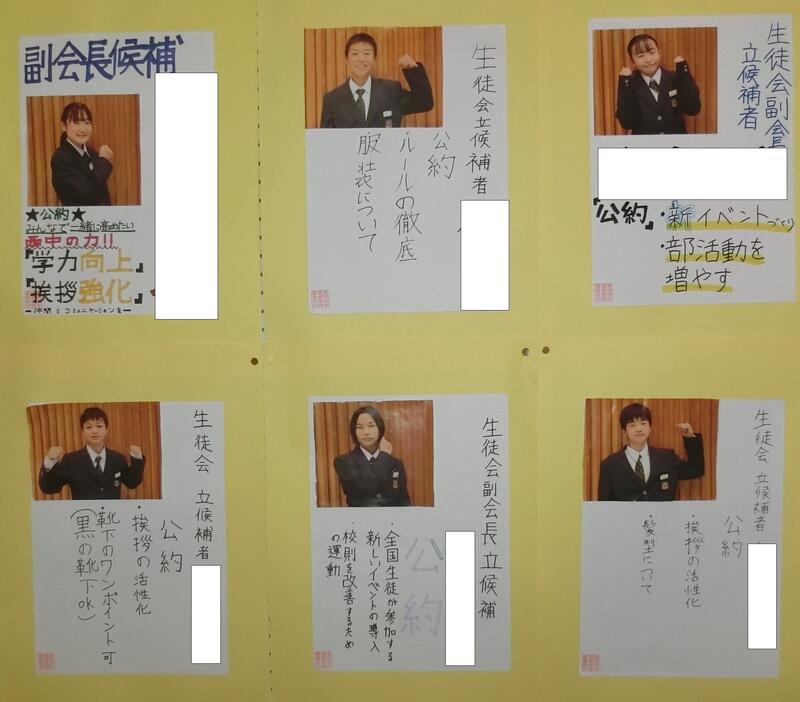

西中の未来は君たちの手に(校長室より)

いよいよ生徒会役員選挙が近づいてきました。

立候補者の街頭演説に加え、昨日から応援弁士演説も始まりました。

寒い中、朝早くから昇降口で行っている選挙活動も熱を帯びてきました。

会長には4名の生徒が、副会長には6名の生徒、それぞれ立候補者しています。

(会長立候補者1名は、都合によりポスターがありません。)

勇気をもって立候補した、志ある10名の皆さんには、心から感謝いたします。

責任者や応援弁士と協力して、自らの主張を分かりやすく有権者に伝えてください。

投票日は、12月12日(月)です。

西中の未来をだれに託すのか。有権者である生徒一人一人の責任ある一票を楽しみにしてます。

「投票は弾丸よりも強い」 エイブラハム・リンカーン

共生社会の実現に向けて、「あすチャレ!ジュニアアカデミー」を通して(校長室より)

昨日、本校体育館で「あすチャレ!ジュニアアカデミ-」を実施しました。

「あすチャレ!ジュニアアカデミ-」は、日本財団パラスポーツサポートセンターが実施する小・中・高・特別支援学校向け教育プログラムで、パラアスリートから共生社会を学ぶワークショップ型授業です。

今回は、講師として車いすバスケットボールの伊吹祐輔様にお越しいただき、授業を行っていただきました。

実体験に基づくお話はとても分かりやすく、アクティビティも交えながら生徒とのコミィケーションも十分に取っていただいたことで、2時間近い時間があっという間に過ぎてしまいました。

昨年、東京パラリンピックが開催されたのに続き、今年は栃木県で「いちご一会とちぎ大会」(全国障害者スポーツ大会)が開催されたことで、パラアスリートの方々を身近に感じることができ、障がい者理解と共生社会の実現に向けて機運が高まってきています。

現在、学校では、障がいのある子供と障がいのない子供が、できる限り同じ場で共に学ぶことを目指すインクルーシブ教育を推進しており、そのために必要な合理的配慮も提供しています。

様々な障がいを乗り越え、最後まで諦めない懸命のプレーが多くの感動を生むパラスポーツ。

その競技者の一人である伊吹様からのお話は、非常に価値あるものとなりました。

「子供が変わると大人が変わる 大人が変わると社会が変わる」

講師の伊吹祐輔様の言葉です。

共生社会の実現に向けて、子供たちに負けないよう、私たち大人も頑張らなければなりません。

本校では、今後もインクルーシブ教育の推進と特別支援教育の充実に力を入れて取り組み、多様な人々が共に生きる共生社会の実現に向けた確かな一歩を踏み出していきたいと考えています。

追記:12月3日(土)~9日(金)は、障がい者への理解を深めるとともに、これまで以上に社会、経済、文化、その他のあらゆる分野における障がい者の参加意欲を高めることを目的とした「障害者週間」です。

この機会に、市役所1階の市民ロビーで開催されている、市内の障がい者支援施設等による販売コーナー「ひるともマルシェ」 も是非御利用ください。

COP27閉幕、残された課題(校長室より)

一昨日、11月20日(日)に、予定の会期を2日間延長した「COP27」が閉幕しました。

COPは、「Conference of the Parties」の略で、日本語では「国連気候変動枠組条約の締約国会議」と呼ばれています。

今回はエジプトで開催されましたが、第27回目の会議であることから「COP27(コップ27)」と略されています。

気候変動により生じた発展途上国の「損失と被害」に対する支援基金を創設することで合意しましたが、採択文書には温室効果ガス削減対策を加速させるための具体的な数値目標や化石燃料の廃止につながる内容は盛り込まれず、世界的に気候危機が顕在化する中で開催された会議は重い課題を残したままとなりました。

日本は、3大会連続で「化石賞」を受賞するという不名誉な記録を作ってしまいました。

「化石賞」とは、環境NGO「CAN」が、気候変動対策に対して足を引っ張った国に与える賞のことで、気候変動への取り組みが後退していることを「化石」と表現して皮肉ったもので、受賞すること自体とても不名誉なことです。

理由は、日本が化石燃料に対する世界最大の公的資金を拠出している国だからです。

2015年にパリで開かれた「COP21」で、「世界の平均気温上昇を2030年までに産業革命以前に比べて、2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える」という目標が採択されました。

これは「パリ協定」としてよく知られています。

しかし、現在の平均気温は、産業革命前に比べて「1.15℃」まで上昇しており、地球温暖化が加速しています。

実際に、スイスの氷河の体積は2021~2022年で3分の1以上が失われ、海面は1㎝も上昇しています。

地球温暖化が進むと、干ばつや大雨などの異常気象の頻度が高まり、実際、東アフリカでは今年、過去40年で最悪の干ばつが発生、パキスタンでは国土の3分の1が冠水する大洪水が起きました。

地球温暖化に関しては、待ったなしの状況です。

国家間の枠組みづくりはもちろん大切ですが、一人一人の心掛けも同様に重要となります。

本校では、「西中SDGs宣言」を発出し、環境問題に関する一人一人の取組を加速していきます。

おめでとうございます。(校長室より)

本日、11月15日(火)に真岡市教育祭と芳賀郡市教育祭が開催されました。

本校からも真岡市教育祭で3名の生徒が、そして芳賀郡市教育祭で1名の生徒が、日頃の努力が認められ、栄えある受賞となりました。

また、学校歯科医様、PTA会長様、本校教職員も受賞されました。

本当におめでとうございます。

西輝が丘祭などの大きな行事を通して、各学年とも大きく成長していますが、西中の主役は、やっぱり3年生です。

卒業まで4か月を切りましたが、誉れ高き賞をいただいた4名を中心に西中を大いに盛り上げてほしいと思います。

3年生の、更なる活躍を期待しています。

頑張ってください。

11月校長講話「ハンセン病患者及び元患者の問題について」(校長室より)

本日、11月の校長講話を行いました。

感染防止対策のために、今回も校長室からのオンライン配信の形で行いました。

一刻も早くコロナ禍が収束し、全校生徒が一堂に会することができる「当たり前の日常」が戻ってくることを、切に願っています。

講話の前半は、西輝が丘祭の成功や運動・文化面での活躍などを振り返り、更なる飛躍をお願いしました。

後半は、1か月後に迫った「人権週間」に向けて、様々な人権問題の中から「ハンセン病患者及び元患者」の話を取り上げ意識づけを図りました。主な内容は以下の通りです。

来月12月4日(日)から10日(土)までの1週間は、人権週間である。

1948年(昭和23年)12月10日の国連総会で、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とについて平等であること」などを示した「世界人権宣言」が採択され、そのことを記念して、日本では12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めてきた。

しかし、現在も依然として多くの人権問題があり、偏見や差別に苦しんでいる人が大勢いる。

今回は、様々な人権問題の中から「ハンセン病患者及び元患者」の問題を取り上げる。

【ハンセン病について】

ハンセン病は、らい菌という細菌による感染症で、治療法がなかった時代には、病気の進行により運動麻痺や知覚麻痺、視覚障害、体の一部の変形などの症状が出ることがあった。

しかし、現在では治療法も確立し、早期発見と適切な治療により後遺症も残らない。

【ハンセン病への偏見や差別】

医療や病気への理解が乏しい時代には、その外見や感染への恐怖心などから、ハンセン病患者への過剰な偏見や差別があった。

しかし、現在でも、ハンセン病に対する正しい知識と理解はいまだ十分とは言えず、ハンセン病の患者・元患者やその家族が、周囲の人々の誤った知識や偏見等によって、日常生活、職場、医療現場等で差別やプライバシー侵害等を受けている。

【ハンセン病の悲しい歴史】

19世紀後半、ハンセン病はコレラやペストなどと同じようにとても恐ろしい伝染病であると考えられていた。

1931年(昭和6年)に全てのハンセン病患者の隔離を目指した「癩(らい)予防法」が成立し、国を挙げての隔離政策が進められた。

いったん療養所に入所すると一生そこから出られないだけでなく、遺骨すらも実家のお墓に入ることがかなわず、療養所の納骨堂に納められた。

その後、医学の発展に伴い1946年(昭和21年)には特効薬も完成し、ハンセン病は治る病気となったにも関わらず、1953年(昭和28年)に新たな「らい予防法」が定められ、患者の強制収容が続けられた。

国の誤った強制隔離政策である「らい予防法」は、1996年にようやく廃止された。

しかし、療養所から自由に出られるようになっても、入所時に家族に迷惑が及ぶことを心配して本名や戸籍を捨てたことや、根強く残る偏見や差別などにより、故郷に帰れない人が数多くいる。

人権は、だれにとっても身近で大切なものであり、必ず守られるべきものである。

しかし、私たちの心の中には、自分とは違う一面を持つ人を差別する気持ちが入り込んでくることがあり、その弱い気持ちに負けないためには、人権感覚を磨き続けなければならない。

自分の心に偏見の芽はないか、みんなと違うという理由だけで排除や差別をしていないか、弱い立場の人をいじめていないかなど、常に自分自身を厳しく見つめることが大切である。

世界大戦など20世紀までの反省の上に立ち、21世紀を全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしたいとの願いを込めて「21世紀は『人権の世紀』である」とされてきた。

しかし、国家間の戦争や繰り返されるテロ、未だに解決されない様々な人権問題など、人権の世紀が実現したとは言い難い現状がある。

我々大人はもちろん、これから21世紀を支えていく皆さんも一緒になって人権感覚を磨き、21世紀を全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしていこう。

県駅伝競走大会 -西中魂でつないだたすきー(校長室より)

先週5日(土)に、那須野が原公園で県駅伝競走大会が開催されました。

本校からは、厳しい予選を勝ち抜いた女子が万全の状態で出場しました。

結果は18位と入賞はなりませんでしたが、多くの選手が自己ベストを更新し、合計タイムも昨年を大きく上回りまわるなど、大健闘でした。

みんなの思いがこもったたすきをつなごうと、必死で前を追う姿に感動しました。

3年生だけで構成された5人のチームのまとまりは、参加30チームの中でNo.1だったと思います。

長距離の練習は本当にきついものがあり、今まで困難の連続だったと思いますが、よく頑張りました。

地区大会、県大会と「西中魂」で体現してくれた選手の皆さんに心から拍手を送りたいと思います。

そして、今回の経験を飛躍へのステップにしてください。

また、今回スタッフとしてチームを支えてくれた1・2年生、お疲れさまでした。

いよいよ来年は君たちの番です。

先輩からのたすきをしっかりと引継ぎ、更なる飛躍を期待しています。

誰もが輝ける未来へ(校長室より)

国内最大の障害者スポーツの祭典、第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」が、10月31日に幕を下ろしました。

私は、29・30日の2日間、卓球競技(STT含む)のお手伝いに行ってきました。

自身の競技経験や部活動指導などで長く卓球に関わってきましたが、障害者の方の卓球は拝見する機会がなく、今回が初めてとなりました。

競技は、表彰区分、障害区分、年齢区分によって細かく分けれており、おおむね3・4人のリーグ戦で優勝を争う形式でした。

視覚障害者のためのSTT(サウンドテーブルテニス)は、音が出るボールを転がして勝敗を競う競技ですが、余計な音が入らないよう1部屋に1台だけ台を置き、観客はモニターで観戦するという方法でした。

どの試合も健常者の大会と変わらない熱戦が繰り広げられるなど、今大会にかける選手の熱い意気込みを感じました。

応援にも相当熱が入っていましたが、1か月前に行われた国体会場との一番の違いは、応援する方々のまなざしに慈愛に満ちた温かさが感じられたことです。

障害に負けず必死のプレーを続ける選手たち、それを優しくも叱咤激励する家族・関係者等の応援、すばらしい光景でした。

障害の有無に関わらず誰もが活躍できる「共生社会」の実現を掲げた今大会ですが、その達成のためには障害者本人及び家族・支援団体等の関係者のみの努力では限界があります。

障害をもたない人を含め、全ての人々が共に生きる社会を本気で目指すことが何よりも重要となります。

そのために、まず何らかの行動を起こすことが大切です。

今大会では多くのボランティアの方々が運営を支えていましたが、その方々自身、きっと大きな気付きがあったことと思います。

私もその一人です。

「愛の反対は憎しみではない。無関心だ。」マザー・テレサ

子供たちの教育に携わる一人として、今後も共生社会・「誰もが輝ける未来」の実現に向けて、全力を尽くそうと思います。

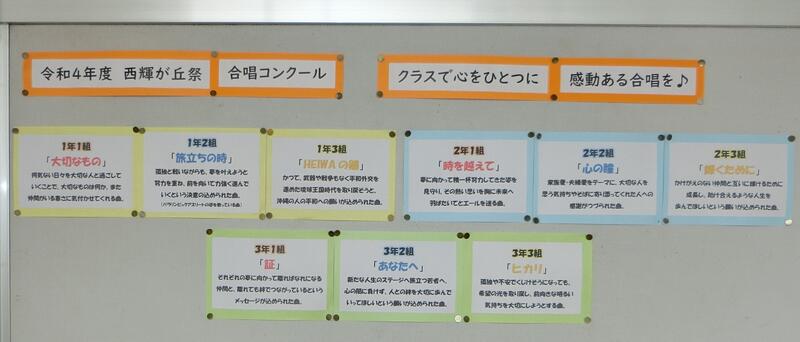

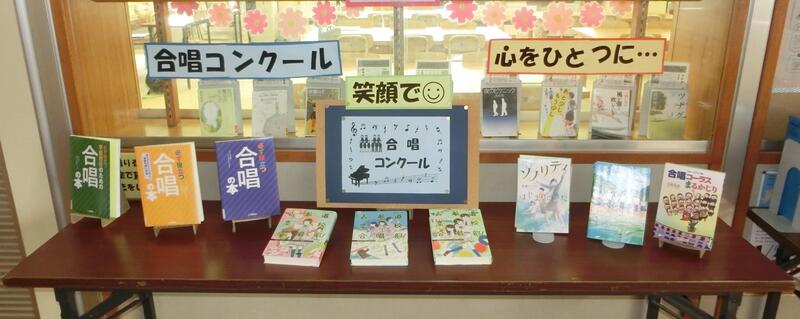

西輝が丘祭 大団円(校長室より)

先週22日(土)に、令和4年度「西輝が丘祭」を実施しました。

コロナ禍の中での実施ということもあり、学年展示や売店、バザー等を中止し、入場者についても生徒1人につき保護者2名以内とさせていただきました。

代わりに、昨年同様オンライン配信を実施したところ、多くの保護者の皆様に御視聴いただき、大変うれしく思います。

制約が多い中での西輝が丘祭でしたが、生徒たちは例年にも増して熱心に取り組み、多くの感動を届けてくれました。

自分の思いを堂々と述べた個人発表、学級の団結力と1年分の成長を示した合唱コンクール、東関東出場を勝ち取った吹奏楽部の演奏、そして生徒全員が盛り上がった生徒会イベントなど、生徒会役員を中心に生徒の主体性が存分に発揮されたすばらしいイベントとなりました。

コロナ禍の中、「絆 ~ともに響かせよう 心のメロディ~」をメインテーマとした西輝が丘祭は、笑顔、涙、思いやり、感動、絆などが宝石のようにちりばめられ、生徒にとって貴重な成長の場になったと信じています。

西輝が丘祭で一回り大きくなった西中は、コロナ禍に負けずこれからも新たな歴史を刻み続けます。

応援、よろしくお願いいたします。

合唱コンクールに向けて-指揮者の熱い思い-(校長室より)

西輝が丘祭まで一週間を切り、合唱コンクールの練習にも一層熱が入ってきました。

当初、不安定だった音程も徐々にそろいはじめ、日増しにハーモニーも美しくなってきています。

本番まで残り僅かですが、最後の頑張りがきっと勝敗を左右します。

指揮者やパートリーダーを中心に一致団結していきましょう。

各学級の指揮者の合唱コンクールにかける熱い思いは、以下のとおりです。

1年1組 指揮者:S.M 合唱曲:大切なもの

クラス一丸となって、ソプラノもアルトも元気よく声を出し。最高の合唱にしたいです。ピアノともテンポを合わせられるように努力したいです。指揮者として責任をもち、クラスをまとめられるようにします。

1年2組 指揮者:K.I 合唱曲:旅立ちの時

この合唱コンクールの抱負は、“失敗を恐れない、勝利にこだわらない”ということです。失敗を恐れて本気を出さないことは、一番つまらないことです。それに達成感もありません。合唱は勝利が全てではありません。たとえ負けてしまったとしても、全員が本気で一心になって取り組めば、それは良い合唱と言えると思います。

1年3組 指揮者:H.M&R.U 合唱曲:HEIWAの鐘

この曲に対して、明るく元気に歌いたいです。また、クラスで三冠を取り、完全優勝を目指したいです。このイベントを通して、クラスの団結力を高めていきたいです。

2年1組 指揮者:S.K 合唱曲:時を越えて

私が指揮者に選ばれたとき、頭に浮かんだのは昨年指揮をしていた生徒です。その指揮者全員が、体で表現し、合唱の中心となって指揮を振っていました。「私もそのようになりたい。」と思いました。毎日しっかり練習をし、クラスをまとめて、中心となれるように頑張りたいです。そして、2年1組を優勝に導くような指揮をしたいです。

2年2組 指揮者:Y.F 合唱曲:心の瞳

指揮者として、本番までしっかりとクラスをまとめ、引っ張っていき、この2-2で優勝したいです。西輝が丘祭を2-2で一番の思い出にしたいです。そして、会場の皆さんに感動を与えられるように頑張ります。

2年3組 指揮者:K.F 合唱曲:輝くために

私は、2年連続で指揮者になりました。去年は、初めてでしたが、クラスのみんなやピアノ伴奏者と協力して、優勝することができました。今年は、去年と変わる拍子があるので、そこに注意しながら振りたいと思います。思い出に残るようなコンクールにしたいです。

3年1組 指揮者:M.I 合唱曲:証

中学校生活最後の合唱コンクール。泣いても笑ってもこれが最後なので悔いが残らないような楽しい合唱にしたいです。そして、クラス一丸となって最優秀賞を目指して頑張ります。

3年2組 指揮者:S.K 合唱曲:あなたへ

私は3年連続でクラス合唱の指揮者を担当することになりました。3年2組というクラスは、とても元気が良いクラスなので、それを合唱にも生かして、最高の合唱をつくっていきたいと思います。

3年3組 指揮者:T.F 合唱曲:ヒカリ

クラスのみんなと一致団結して、曲の表現などを工夫してきました。中学校生活最後の合唱コンクールとなるので、クラス全員が一心一体となって頑張りたいです。

西輝が丘祭まで3週間(校長室より)

いよいよ10月になり、西輝が丘祭まで3週間となりました。

新型コロナウイルスの影響で、昨年同様規模を縮小して行うことになりますが、生徒たちは当日のメインイベントとなる合唱コンクールに向けて、練習も熱を帯びてきました。

各学級の進み具合はいかがでしょうか。

自分のパートの音取りから始まって、最後に合唱の醍醐味である「他のパートとの音の重なりや響きの美しさ」にまで到達るるのは容易ではないと思います。

しかし、「西中魂」を胸に「挑戦」する気持ちを忘れず、学級が団結できれば、きっと昨年以上の合唱になるはずです。

心を一つに、最も団結した学級がナンバーワンとなるでしょう。

来週からは、昼休みや放課後(西中タイム)の練習も始まります。

果たして、今年栄冠を手にするのはどの学級でしょうか。

合唱コンクール本番までの間、生徒の皆さんの成長を大いに期待しています。

なお、合唱曲は以下のとおりです。また、図書室前には合唱の特設コナーがあります。ぜひ利用してください。

おめでとう!日本学生科学賞栃木県展覧会最優秀賞(知事賞)受賞(校長室より)

本校の3学年生徒2人が応募した「日本学生科学賞栃木県展覧会」において、

見事、最優秀賞(知事賞)を受賞しました。

知事賞は県1位の証であり、本校創立以来の快挙です。

2人は、昨年度の冬に県理科展展覧会に応募した「水底コップの研究」で十分に解明できなかった謎について、夏休みを中心に研究を進めました。

その結果、研究が大幅に深まり、今回の栄えある受賞につながりました。

2人のあくなく探究心が、西中33年の歴史に輝かしい新たな1ページを加えてくれました。

校長として、こんなにうれしいことはありません。

本当におめでとうございます!

今後、2人の作品は日本学生科学賞の本選、全国展覧会の中央予備審査に進むことになります。

予備審査を上位で通過すると、12月に行われる中央最終審査で東京に行って発表することになります。

吉報を待ちたいと思います。