校長室より

郡市新人陸上競技大会ー更なる高みを目指してー(校長室より)

先週、9月22日(木)、台風で延期となった郡市新人陸上競技大会が晴天の下で行われました。

3年生が抜け、新たに多くのメンバーが加わった新生西中特設陸上部、選手一人一人が自己ベスト更新を目指して躍動しました。

結果は、男子総合8位、女子総合7位 男女総合7位と、総体陸上よりはやや成績を落としましたが、練習時間が十分でない中、大健闘だったと思います。

個人でも、2年男子走り高跳び1位、1年女子砲丸投げ1・3位、2年女子砲丸投げ2位を初めとして好成績を収め、県大会にも複数名の選手が出場予定です。

また、成績だけでなく、応援や係の仕事にも一生懸命にも取り組む姿は、大変立派でした。

まさに、西中のスローガン「挑戦 ~夢を志に~」を体現してくれました。

しかし、西中生の底力はこんなものではありません。10月には各部の新人大会や郡市駅伝競走大会が控えています。

「西中魂」を胸に、更なる高みを目指して飛躍してほしいと思います。

朝練のために早起きして準備をしてくださった保護者の皆様、大会当日応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

なお、大会での奮闘の様子は、後日保護者向けのページにアップさせていただきます。楽しみにお待ちください。

千葉に響いた「繭の夢」銀賞おめでとう!(校長室より)

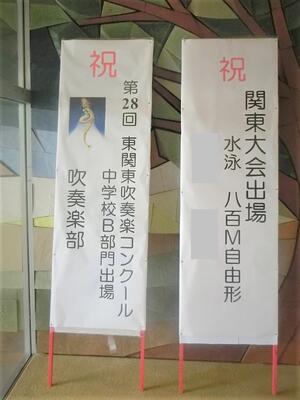

本日、東関東吹奏楽コンクールが千葉県文化会館で行われました。念願の初出場を果たした西中吹奏楽部。その応援に学校を代表して行ってきました。

後半の部(午後)の5番目の演奏でしたが、とても勢いのあるすばらしい演奏でした。

「繭の夢 龍の舞う空」の曲名どおり、千葉の天空を舞う龍が見えるようで感動しました。

特に3年生の堂々とした気迫あふれる態度に「西中魂」を感じるとともに、新たな伝統の始まりを予感しました。

本校のスローガン「挑戦ー夢を志にー」を体現した吹奏楽部の皆さんに心から拍手を送りたいと思います。

追伸 18:30表彰式終了の連絡がありました。見事銀賞獲得です!おめでとうございます!

中秋の名月(校長室より)

9月12日 中秋の名月(校長室より)

一昨日9月10日(土)は、「中秋の名月」でした。

中秋の名月とは、太陰太陽暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。

中秋の名月を愛でる習慣は、平安時代に中国から伝わったと言われています。

今年の中秋の名月は満月と同じ日ですが、実は、中秋の名月と満月の日付がずれることは、しばしば起こります。

今年と来年は満月ですが、2年後の2024年は、中秋の名月が9月17日、満月が9月18日と日付がずれます。

来年以降だと中秋の名月が満月になるのは、2030年になります。

これは、中秋の名月は太陰太陽暦の日付(新月からの日数)で決まるのに対して、満月は、太陽、地球、月の位置関係で決まるからです。

月の公転軌道が楕円形であり、新月から満月までにかかる日数が13.9日から15.6日と大きく変化するためです。

ところで、月は季節にかかわらずいつでも見られるのに、なぜ昔から秋の月は美しいといわれるのでしょうか。

それは、秋の空気と月の適度な高さが関係しています。

秋の空気は、水分量が春や夏に比べて少なく乾燥しているため、澄んだ空気が月をくっきりと夜空に映し出します。

また、月は冬に近づくほど空の高い位置を通り、夏は低い位置を通ります。

近い方がよく見えますが、春は地上の埃などで月本来の明るさが霞んでしまいます。

そのため、空気の水分量、大気の状況や月の高さなど、月が最も美しく見える条件が揃う秋こそ、月見にふさわしいと言われてきたました。

いずれにしても、天候にも恵まれ、見事な「中秋の名月」を満喫することができました。

見逃した生徒の皆さんのために、写真を撮っておきました。

2022年9月10日 21時 真岡市東前公園にて

風はすべて追い風(校長室より)

2学期がスタートして1週間が経ちました。

順風満帆に好スタートが切れた人は、その調子で頑張りましょう。

でも中には、「あれ?こんなはずじゃ…」と悩んでいる人もいるかもしれません。

そんなあなたに、次の言葉を贈ります。

「風はすべて追い風。わたしがどこを向くかだ。」

これは、2014年の某ファッションビルのキャッチコピーです。

人生の中で、ときには「向かい風」を強く感じることがあると思います。

でも、少し向きを変えるだけでずいぶん進みやすくなりますし、180度向きを変えれば、完全な追い風です。

「初志貫徹」とは相いれない言葉かもしれませんが、本当につらいときは、視点を変えて「追い風」を探してみるのもいいかもしれません。

何かうまくいかないときは、他のことを試してみる、そんな柔軟性も必要です。

自分を変えてみれば、また違った景色が見えてくることもあるでしょう。

「風はすべて追い風。わたしがどこを向くかだ。」

がんばれ西中生!

「防災の日」常に備えを(校長室より)

昨日、9月1日は「防災の日」でした。

防災の日とは、「台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、それらの災害に対処する心構えを準備するため」の啓発日です。

政府の南海トラフ地震を想定した総合防災訓練をはじめ、全国各地で防災に関する様々な取組が行われました。

9月1日の日付は、1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」に由来しています。

99年前の9月1日(土)11時58分に発生した関東大震災では、相模湾一帯を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震により、死者・行方不明者は約10万5千人、建物の全半壊・焼失は約37万棟と関東一円に大災害がもたらされました。

日本はプレートの境目に位置しており、ひずみのエネルギーがたまれば必ず巨大地震が起きます。

政府の地震調査委員会は、関東大震災と同様の首都直下地震が、今後30年以内に70%の確率で起きると予測しており、今後も油断は禁物です。

加えて、近年全国各地で起きているの豪雨被害も心配されるところですが、地震と違い台風や豪雨はある程度予測できます。

自治体の避難情報を受けて迅速に行動することが重要となります。

いずれにしても、災害発生時には「的確な判断」と「迅速な行動」により自らの命を守ることが何より大切です。

本校でも、避難訓練の充実等により災害発生時に自らの命を守る力を身に付けさせたいと思います。

【関東大震災のときにも発生したと思われる火災旋風】

実り多き2学期に(校長室より)

いよいよ今日から2学期がスタートしました。

夏休み中、多きな事件・事故もなく、元気いっぱいの生徒の皆さんと再会できたことをうれしく思います。

1学期の終業式では、明治大学ラグビー部元監督北島忠治さんの言葉、「前へ」を紹介しました。

きっとこの夏休みは、勉強に部活動に大きな1歩を「前へ」進めたことと思います。

さて、2学期始業式は、県内に「BA.5対策強化宣言」が出されていることから、校長室から配信する形で行いました。

主な内容は以下のとおりです。

初めに大変うれしいお知らせを一つ。

吹奏楽部が夏休みに行われた栃木県吹奏楽コンクールで上位入賞を果たし、東関東吹奏楽コンクールへの出場が決定した。

これは、本校始まって以来初の快挙であり、大変すばらしいこと。

吹奏楽部の皆さん、本当におめでとう。

9月17日に千葉県で行われる東関東でも、上位入賞・東日本出場を期待している。

また、水泳に関しても2年生女子が関東出場を果たし、うれしいことが多かった。

次に、新型コロナウイルス感染症に関して、本県が発出した「BA.5対策強化宣言」は、当初昨日8月いっぱいの予定だったが、新規感染者数が減少しないことから、9月いっぱいまで延長されることとなった。

本校においても、夏休み中相当数の生徒が感染した。

中には明らかに油断したことによる感染もあり、2学期のスタートに当たり、改めて感染防止対策の徹底をお願いする。

話は変わるが、2学期は3つある学期の中でも最も長く、気候的にも過ごしやすい秋が中心のため、大きな成果が期待できる。

行事や大会等に進んで真剣に取り組み、チャンスを逃さず、自分を大きく伸ばしてほしい。

3年生には、西輝が丘祭を中心に、まさに西中の顔として中心となって活躍してくれることを期待している。

そして、何よりも来年に控えた受験に向けて確かな学力を身に付け、夢への扉を自分自身の手でしっかりと開けてほしい。

2年生は、3年生の後をしっかりと受け継ぐ、大切な学期となる。生徒会役員選挙も12月に予定されていることから、3年生の思いをもとに、西中のよき伝統を引き継ぎ、更に発展させる、そんな活躍を期待している。

1年生は、中学生としての土台を作り上げる大事な学期となる。

土台が小さいと小さな建物しか建たないが、土台が大きくしっかりしていれば、どんな大きな建物も建てることがでる。

先輩を見習いながら、その土台をしっかりと作ってほしい。

そのような大切な2学期を迎える皆さんに、1つのメッセージを送る。

それは「5分後の未来を変える」ということ。

皆さんは10年後、20年後のの自分を想像できるか。

仮に想像はできたとしても、10年後、20年後の未来を断定することは誰にもできない。

しかし、5分後の未来は、今すぐ自分の意志で変えることができる。

頑張ろうと努力するのも自分、もういいやと怠けるのも自分、そして怠けようとする自分を叱り、励ますのも自分自身。

5分後の未来の積み重ねは、確実に10年後、20年後の未来につながっている。

「なりたい自分になる」ためには、「5分後の未来」を大切にしほしい。

「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。」アメリカの心理学者であるウィリアム・ジェームズの言葉である。

未来に決まった運命があるとしても、心を入れ替えて「5分後の未来」を変え続ければ、その運命すらも変えることができるはず。

2学期の皆さんの頑張りを期待する。

読書の夏「青少年読書感想文全国コンクール『課題図書』」

いよいよ明後日から夏休みとなります。

42日間の長期の休みであり、時間的な余裕も十分にあると思います。

そこで、是非毎日の日課の中に読書の時間を設けてほしいと思います。

特に、長期の休みは普段読まないジャンルの本に挑戦するチャンスです。

読書は、言葉を学ぶことはもちろん、感性を磨き創造力を豊かにしてくれます。

参考までに今年度の課題図書を以下に紹介します。

本校の図書室には、各課題図書が3冊ずつそろえてありますので、是非借りてください。

『セカイを科学せよ!』

転校生はとんでもない蟲オタク!上がる悲鳴とため息と……。ミックスルーツの中学生が繰り広げる、バイオロジカルコメディ。

『海を見た日』

同じ家で暮らしていても、心が通わない養母と里子4人。ある日の冒険をきっかけに、「本当の家族」になっていく。清々しい感動作。

『江戸のジャーナリスト葛飾北斎』

世界に誇る浮世絵師・葛飾北斎とは、どんな人物だったのか。ジャーナリストの著者独自の視点で、新たな北斎像をあぶり出す。

長い夏休み、是非良書に親しんでください。

必ず君の成長を助けてくれるはずです。

7月20日(水)追記:課題図書9冊(3種類各3冊)中、7冊が貸出中となりました。

生徒の皆さんの積極的な姿勢をうれしく思います。

強い気持ちとチームワーク

7月1日(金)に選手壮行会を行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1・2年生は教室での視聴としました。

運動部の3年生にとって夏の総体は、勝てば県・関東・全国へとつながる重要な大会であると同時に、負ければ引退という厳しい大会でもあります。

そんな厳しい大会に挑む3年生に、以下の2つを話しました。

1つ目は、試合に臨む心とき構え。

試合において最後に勝敗を分けるのは、技術でも戦術でもなく「強い気持ち」である。

相当の実力差がある場合を除き、10回試合をして1回でも勝てる相手であれば、本番の気持ち次第で互角の勝負に持ち込むことができる。

今まで一切手を抜くことなく練習に励み、努力を重ねてきたことと思う。

大会本番では、努力した自分を信じて「強い気持ち」で試合に臨み、気持ちで相手を上回り、持てる力を存分に発揮してほしい。

2つ目は、仲間との絆、「チームワーク」。

自分がこれと決めた部活動で頑張った3年間。

ときには練習がきつくて、くじけそうになることもあったはず。

そんなときに、一緒に頑張ろうと励ましてくれた仲間。

自分のミスで試合に負けて、落ち込んだときもあったかもしれない。

そんなときに、寄り添い元気付けてくれた仲間。

そんな、大切な仲間との絆、「チームワーク」を信じて試合に臨んでほしい。

試合中の厳しい場面ほど、「チームワーク」が力を発揮する。

「強い気持ち」と「チームワーク」、この2つで夏の総体に挑み、最後まで諦めることなく戦い抜いてください。

本校のスローガンは、「挑戦 ~夢を志に~」です。

本気の思いは、必ず叶います。

県大会出場、関東大会出場などの目標を達成し、苦楽をともにした仲間と一日でも長くプレーできるように頑張りましょう。

皆さんの活躍を信じ、応援しています。

校外のクラブで活動している生徒や文化部の生徒の皆さんも、それぞれの目標に向けて頑張ってください。

臆病な自尊心

中島敦の小説「山月記」には、かつて人間であり、詩人になろうとしてなれず、その妄執から虎に変身した男が描かれています。

虎になった男は、旅人としてその地を通りかかった昔の友人と出会い、虎になるまでの身の上を語ります。

その中に、「臆病な自尊心」という言葉が出てきます。

「自分は、詩によって名を成そうと思いながら、師について勉強することもせず、志を同じくする友人と切磋琢磨することもしなかった。わざと努力を怠ったのは、自分に詩の才能がないことを自覚するのが怖かったからであり、つまりは『臆病な自尊心』のせいである。」と。

程度の差はあるかもしれませんが、誰の心にも「臆病な自尊心」はあります。

全力を尽くして失敗したり、敗北したりすると、自分があまりにもみじめで救いがたいからです。

そこで、「まだ本気出していないから、失敗したってどうってことないもんね。」と、言い訳を先に用意してしまいます。

果たして、これで本当によいのでしょうか。

山月記の虎になった男と同じように、きっと「後悔」することでしょう。

明後日から、いよいよ期末テストです。

初めての定期テストを受ける1年生はもちろん、2・3年生も、「臆病な自尊心」に負けず、全力で努力した上で、テストに臨んでほしいと思います。

がんばれ、西中生!

6月15日は県民の日(校長室より)

本日、校長講話を行いました。

前半は、写真を見せながら、春季各種大会やスポーツフェスティバルの振り返りを行い、一層の活躍をお願いしました。

後半は、「県民の日」の話をしました。主な内容は、以下のとおりです。

今日6月15日は「県民の日」です。栃木県のホームページによると、「県民一人ひとりが、郷土を見直し、理解と関心を深め、県民としての一体感と自治の意識をはぐくみ、より豊かな栃木県を築きあげることを期する日」として制定された。明治6年(1873年)に栃木県と宇都宮県が合併し、おおむね現在と同じ県域の栃木県が成立した日である6月15日を県民の日とした。

栃木県のシンボル

県章

県木「トチノキ」

県獣「カモシカ」

県花「ヤシオツツジ」

県鳥「オオルリ

皆が生きるこれからの時代は、グローバル化が一層進展し、国境を越えた様々な交流が当たり前のように行われる。

そのような時代だからこそ、自分が生まれたふるさとのことをしっかりと知り、そのよさを実感し、自己がよって立つ基盤にしっかりと根を下ろすことが大切だと思う。

今日の昼の校内放送では、県民の歌を流す予定である。県民の日にちなんだ給食を食べながら、この校長講話と併せて郷土愛を深めるよい機会としてほしい。

生徒の皆さん、栃木県とともに成長・発展していきましょう!