校長室より

明日は大寒 ー何も咲かない寒い日はー

明日、1月20日(木)は、二十四節気の一つ「大寒」です。

「大寒」とは、冷気が極まって最も寒さがつのる頃を指します。

実際に1月下旬から2月上旬にかけては、1年のうちで最も寒い時期です。

今週の真岡市の最低気温も軒並みマイナス5℃を下回っており、本日の早朝にはマイナス8.6℃まで下がりました。。

「何も咲かない寒い日は 下へ下へと根を伸ばせ やがて大きな花が咲く」

これは、元三洋電機の副社長、後藤清一さんの言葉です。

2000年のシドニーオリンピックで、日本女子陸上界初の金メダリストととなった高橋尚子さんが、高校時代の陸上部の恩師、中澤正仁監督から送られた言葉として、有名になりました。

高校時代の高橋選手は、全国的にはまったく無名の選手で、全国都道府県対抗女子駅伝の岐阜県代表に選ばれるも、区間順位は下から3番目の45位という結果でした。

それでもあきらめず猛練習を続け、見事世界一、オリンピック金メダリストに輝いたのです。

1年で最も寒い時期であることに加え、オミクロン株による感染の急拡大が続く今は、がまんのときです。

今こそ、下へ下へと根を伸ばしましょう。

そして、寒さやコロナ禍が去った明日に、大輪の花を咲かせましょう!

西中生の底力を信じています。

3学期始業式 ー日に新たー

保護者の皆様、地域の皆様、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和4年1月11日(火)、いよいよ今日から3学期がスタートしました。

新型コロナウイルス感染症に関しては、オミクロン株の影響もあり新規感染者が急増しています。

本県においても、1日の新規感染者数が60名を超える日が続くなど、感染が拡大しています。

学校においては生徒の健康・安全を最優先に、緊張感をもって感染防止対策を徹底してまいりますので、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

さて、本日は3学期始業式がありましたが、感染症対策のため、2学期終業式と同様にオンライン配信で実施しました。

主な話の内容は、以下のとおりです。

◇今年は寅年、その干支にあやかり、自分を信じて決断し、迷わず前進してほしい。

◇改めて感染防止対策の徹底をお願いする。こまめな手洗いや手指の消毒、うがい、教室等の換気、マスクの着用、友達とのソーシャルディスタンスの確保、給食のときに会話を控えることなど。併せて、校外での生活についても、3密の回避や不用不急の外出自粛など。

◇3学期を次のステージへ進むための準備と鍛錬の期間にしてほしい。

・3年生:4月から希望に満ちた第一歩を踏み出せるよう、入試に向けて3年間の総復習をしっかりと行い、まずは確かな学力を身に付けること、そしてそれを支える土台として、心身ともに健康な生活を心掛けてほしい。

・2年生:4月から本校の最高学年、全校生のリーダーになる。人として、リーダーとしてあるべき姿、理想像を思い描き、一歩でも近づけるように努力してほしい。

・1年生:2年生になり後輩である新1年生を迎える。新1年生にとって見本となる2年生になってほしい。また、中堅学年として、3年生をしっかりとサポートできる存在になってほしい。

終わりに、パナソニックの創業者・松下幸之助さんの言葉を紹介する。題名は「日に新た」

日に新た

心静かに年が明けて、心静かに新年の計を立てる。

まずはめでたい新春の朝である。

ゆく年の疲れをいやしつつ、去りし日の喜びを再びかみしめている人もあろうし、あるいは過ぎし年の憂き事にしばしの感慨をおぼえている人もあろう。

人はさまざま。人のさだめもその歩みもまたさまざま。さまざまななかに、さまざまな計が立てられる。

そんななかでも大事なことは、ことしは去年のままであってはならないということ、きょうは昨日のままであってはならないということ、そして明日はきょうのままであってはならないということである。

万物は日に新た。

人の営みもまた、天地とともに日に新たでなければならない。

憂き事の感慨はしばしにとどめ、去りし日の喜びは、これをさらに大きな喜びに変えよう。

立ちどまってはならない。

きょうの営みの上に明日の工夫を、明日の工夫の上に、あさっての新たな思いを。

そんな新鮮な心を持ちつづけたい。そんな思いで、この日この朝を迎えたい。

それでは、短い3学期ですが、次のステージに向けて、夢の実現のためにがんばりましょう。

2学期終業式ー赤鼻のトナカイー

本日、12月24日(金)に第2学期終業式を実施しました。

過日、真岡市内の小学校でクラスターが発生したことやオミクロン株による感染拡大が懸念されことから、リモートで行いました。

2学期を振り返ったあと、各学年に今後の目指すべき方向性を示しました。

そして、クリスマス・イブの終業式ということで「赤鼻のトナカイ」を例えに、コンプレックスに負けない強い気持ちについて話しました。

主な話の内容は、以下のとおりです。

2学期の皆さんの活躍ぶりは本当にすばらしいものだったが、更なる向上を目指してそれぞれの学年に次のことをお願いする。

まず1年生、西輝が丘祭などの行事で先輩たちの企画力・行動力に驚き、付いていくだけでも精一杯だったのではないかと思う。しかし、頼りになった先輩たちも、いずれは卒業する。少しでも早く先輩たちにに追いき、追い越せるよう、その背中をしっかりと見つめ、努力してほしい。

次に2年生、昨年とは違い、十分な戦力として西中を盛り上げてくれた。明日の西中を担う期待の星として、一層の成長と活躍を楽しみにしている。来年2月4日の立志式をよい機会として、将来の自分を具体的にイメージしてほしい。

最後に3年生、皆さんの2学期の頑張りには感謝の気持ちしかない。本当に想像をはるかに超える頑張りで、西輝が丘祭や駅伝など、西中を次のステージに押し上げるような、すばらしい活躍ぶりだった。いよいよ受験、この冬休みは「天下分け目の戦い」になる。例え限られた時間であっても、集中力によって想像以上に大きな差が出る。全員が笑顔で合格発表の日を迎えられるよう、全力で学習に取り組んでほしい。

さて、今日は24日、クリスマス・イブ。名曲「赤鼻のトナカイ」のトナカイの名前は、実は「ルドルフ」と言う。

この歌はアメリカの実話を基づく絵本「RUDOLPH the red-nosed reindeer(ルドルフ 赤鼻のトナカイ)」が基になって作られた。

ロバート・メイという男が、2年前から重い病気で治療を続けている愛する妻エブリンと、4歳の娘のバーバラと一緒にアメリカのシカゴに暮らしていた。

収入はそれほどでもなく、やっと入った給料も、妻の治療費や薬代になってしまい、生活は苦しくなる一方だった。

それでも毎晩、かわいい娘のために、眠る前の読み聞かせをしていたが、1939年12月のある晩、小さな娘がふと言った言葉に、ロバートが即興で創り上げて話して聞かせたのが、この「ルドルフ 赤鼻のトナカイ」だった。

そのときの、4歳の娘バーバラの言葉とは、「どうして、うちのママは みんなと違うの?」というものだった。どうして わたしのママだけが、いつも苦しそうで、つらそうなんだろう。どうして他の家のママのように、ご飯を作ったり、私の着替えをしてくれたり、一緒にお出かけしたりしないんだろう。

ロバートは、それを聞いて心底動揺した。

クリスマスが来るというのに、大事な娘のために何もできない自分を責めたり、娘をかわいそうに思ったりしていたときだったので、バーバラの問いには、どう答えをていいものか大いに悩んだ。

それでも、父親である彼は、なんとかして娘を喜ばせたいと思い、赤い鼻を持っているためにつらい目にあっているというトナカイの話を考えた。

いじめられる原因となっていた赤い鼻が、霧の濃い吹雪の夜に、サンタクロースのそりの先頭を照らす明かりとなってみんなを導き一躍英雄となる、そんな話をしたところ、バーバラは輝くような笑みを浮かべた。

その後、バーバラは、毎晩寝る前にこの話をねだったため、ロバートは繰り返し話しながらこの話を手作りの絵本にまとめた。

それが人々の目にとまり、出版社から発売されると600万部を超える大ベストセラーとなった。

「赤鼻のトナカイ」のように、コンプレックスは誰の中にもある。

そのために、人をうらやんだり、無いものねだりをしたりする。

しかし、見方を変えれば、コンプレックスは自分を成長させるために、必要なものなのかもしれない。

コンプレックスを克服しようと努力したり、欠点を補うように長所を伸ばしたりすることを考えれば、コンプレックスはエネルギーの塊とも言える。

そして、努力を続ければ、ルドルフのように何かをきっかけに飛躍を果たすことができると思う。

西中魂の精神を受け継ぐ西中生のみんなが、コンプレックスと正面から向き合い、それに屈することなく、多きな飛躍を遂げてくれることを信じて、クリスマス・イブの終業式に贈る言葉とする。

曜日の関係で、例年より少し長い冬休み。より感染力が強いと言われるオミクロン株などの影響もあり、感染者数が徐々に増加するなど、コロナ禍に関しても予断を許さない状況になりつつあります。

不要不急の外出自粛や3密の回避等の感染防止対策の徹底をお願いします。そして、自分の時間を大切にして、コンプレックスを含めたありのままの自分としっかりと向き合い、ひと回りもふた回りも成長した生徒の皆さんと、来年1月11日の始業式で再会できることを楽しみにしています。

保護者の皆様、地域皆様にも、今年一年本当にお世話になりました。

おかげさまで、コロナ禍での難しい学校運営を何とか乗り切ることができました。

それでは、来る2022年、寅年の令和4年が、皆さんにとってすばらしい年になることを祈念しております。

どうぞ、よいお年をお迎えください。

ぼくが ここに

ぼくが ここに まど・みちお

ぼくが ここに いるとき

ほかの どんなものも

ぼくに かさなって

ここに いることは できない

もしも ゾウが ここに いるならば

そのゾウだけ

マメが いるならば

その一つぶの マメだけ

しか ここに いることは できない

ああ このちきゅうの うえでは

こんなに だいじに

まもられているのだ

どんなものが どんなところに

いるときにも

その「いること」こそが

なににも まして

すばらしいこと として

これは、「ぞうさん」や「やぎさんゆうびん」、「一年生になったら」などの童謡の作詞で知られる、詩人「まど・みちお」さんの詩です。

「誰もが大事に守られているたったひとりの存在であり、そこにいること自体が何よりもすばらしいことなのだ。」と、まど・みちおさんは伝えてくれているのだと思います。

世界でたった一つのかけがえのない命を、どうか大切に

おうちの人や先生にも相談できない悩みがあったら、下記に電話してください。

チャイルドラインとちぎ 0120-99-7777

いのちの電話 028-643-7830

いじめ相談さわやかテレホン 028-665-9999

エール

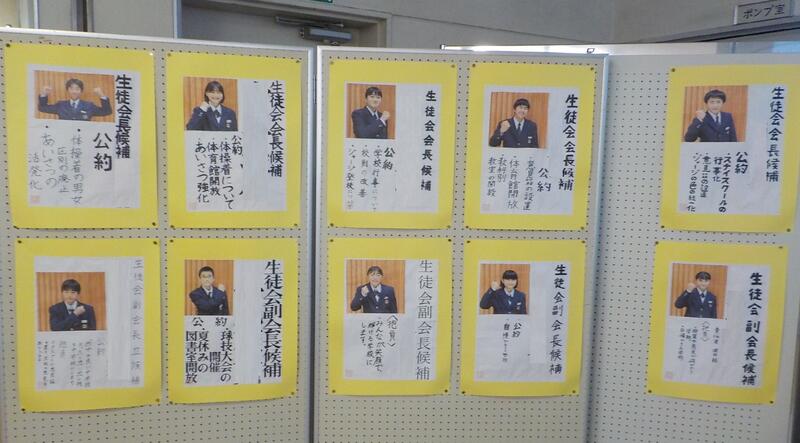

昨日、12月13日(月)に生徒会役員選挙・意見発表会がありました。

会長立候補者5名、副会長立候補者5名の計10名が、公約や抱負について熱く語ってくれました。

各自が自分の考えをしっかりと持ち、「生徒一人一人がより楽しく充実した学校生活が送れるようにしていこう」、「真岡西中をよりよい学校にしていこう」という意気込みが感じられ、大変すばらしかったと思います。

また、今回の選挙に際して、学級代表だけでなく、自ら10名の賛同者を集めて立候補してくれた生徒がいたことを、本当にうれしく思います。

このように前向きで意欲的な生徒が多い真岡西中の未来は、「前途洋々」、明るく光り輝いたものになることを確信しました。

今回、勇気をもって立候補したこと、そして真岡西中の未来を真剣に考えたことは、自分を成長させる大きなきっかけとなると思います。

いよいよ今日、選挙管理委員長から開票結果の発表があります。

生徒会長および副会長に当選した人はもちろん、惜しくも当選を逃した人も様々な形で生徒会を支えてください。

明日の真岡西中をよろしくお願いします。

「神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ、挑戦することを望んでいるだけよ。」(マザー・テレサ)

10名の勇気ある立候補者に、心からエールを送ります。

人権について考える

12月4日(土)~12月10日(金)までの一週間は、人権週間です。

それに合わせて、昨日8日(水)に人権集会を実施し校長講話を行いました。

体育館に全校生徒を集めて行う予定でしたが、真岡市内の小学校でクラスターが発生したことを受け、急きょオンラインでの実施に変更しました。

講話の主な内容は、以下のとおりです。

世界人権宣言が1948年12月10日に国連総会で採択されたことを記念して、日本では12月10日を最終日とする一週間を人権週間と定め、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及高揚に努めている。

人権とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」、「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」のことである。誰にとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られるものである。

世界人権宣言宣言が採択されてから70年以上が経過した現在も依然として多くの人権問題があり、偏見や差別に苦しんでいる人が大勢いる。

様々な人権問題について簡潔に説明(同和問題。子ども、高齢者、障害者、女性、外国人、HIV感染者・ハンセン病患者及び元患者、インターネットによる人権侵害、災害に伴う人権問題、性的指向・性同一性障害(LGBT)にかかわる人権問題 など)

私たちの心の中には、自分とは違う一面を持つ人を差別する気持ちが入り込んでくることがある。その弱い気持ちに負けないためには、人権感覚を磨き続けなければならない。

自分の心に偏見の芽はないか、みんなと違うという理由だけで排除や差別をしていないか、弱い立場の人をいじめていないかなど、常に自分自身を厳しく見つめることが大切。これは皆さんだけでなく、我々大人も同じ。

世界大戦など20世紀までの反省の上に立ち、21世紀を全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしたいとい願いを込めて「21世紀は『人権の世紀』である」としてきた。

我々大人はもちろん、これから21世紀を支えていく皆さんも一緒になって人権感覚を磨き、21世紀を全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしていこう。

1階廊下、保健室と2-4の間に「人権コーナー」を設けました。

生徒の皆さんは、是非ご覧ください。

真岡西中の未来は君の手に

本日、12月1日(水)から街頭演説が始まるなど、生徒会役員選挙が本格化してきました。

今年度は、会長、副会長に、それぞれ5名の立候補がありしました。

勇気をもって立候補した10名の皆さんには、心から感謝いたします。

様々な機会を捉え、自らの主張を分かりやすく有権者に伝えてください。

よろしくお願いします。

そして、何よりも大切なのは有権者である一人一人の生徒の皆さんの意識と行動です。

生徒会は、みなさんの学校生活がより楽しく充実するために、自主的に活動する自治組織です。

生徒自身の、生徒自身による、生徒自身のための自治活動組織が生徒会なのです。

もちろん生徒全員が構成員です。

ですから、誰かが何かをしてくれるのを待つのではなく、自分がみんなのために、学校のために何ができるのかを考え行動することが必要となります。

自分ができる行動の中で最も大切なものの一つが、生徒会役員選挙の投票です。

生徒会役員は生徒会の中心であり推進役です。

誰が会長、副会長になるのか、それによって真岡西中の雰囲気は大きく変わります。

投票日は、12月13日(月)です。

真岡西中の未来をだれに託すのか。有権者である生徒一人一人の責任ある一票を楽しみにしてます。

今日は小雪(しょうせつ)

本日、11月22日(月)は、二十四節気の一つ「小雪(しょうせつ)」です。

「小雪」とは、雪が降りはじめるころを指します。まだ、積もるほど降らないことから、小雪といわれたようです。

関東の平地でこの時期に雪が降ることはまれですが、遠くに見える山々の頂は白銀に染まり、冬の到来を間近に感じるようになります。

二十四節気は、季節を表す言葉であり、古代中国で誕生しました。

二十四節気は、1年を24分割するのですが、その分け方は、日照時間が最も長い「夏至」と最も短い「冬至」で2分割。昼夜の時間が同じ長さになる「春分」と「秋分」で4分割。それらの間に「立春」「立夏」「立秋」「立冬」を入れて8分割。その8つをさらに3分割して24に分けます。

二十四節気は、全て漢字二文字で表され、小雪の次は11月30日の「大雪(たいせつ)」です。

二十四節気を更に3分割したものが、七十二候となります。

ちなみに、あす23日は七十二候の一つ「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」です。虹を見ることが少なくなるという意味です。

虹を見る機会が減るのは、太陽の南中高度が低くなることで日差しも弱まり、曇り空も多くなるためです。

今も昔も、日本人は、季節に寄り添いながら暮らしています。

日本以外にも四季のある国はたくさんありますが、ことさら日本人の季節感は称賛されます。

それは、幼いころから自然に親しみ、繊細な感覚を身に付け、季節を愉しむすべを会得しているからだと思います。

生徒の皆さんも、是非、二十四節気を意識して生活してください。

国際化、グローバル化が加速するこれからの時代だからこそ、日本のよさを感じ、日本人としての自覚を深め、自己がよって立つ基盤にしっかりと根を下ろすことが重要になると思います。

「たいへん深い部分月食」

本日、11月19日(金)の宵のうち、部分月食を見ることができました。

最も大きく欠ける18時03分頃は雲がかかっていましたが、少し経つとほぼ雲がとれて、きれいな部分月食を見ることができました。

今回は月の直径の97.8%まで地球の影が入り込んでおり、皆既月食に非常に近い状況になりました。

このような場合は、「たいへん深い部分月食」と呼ぶそうです。

なお、月食の仕組みについては、5月25日投稿分をご覧ください。

ちなみに、皆既月食の場合は「赤銅色(しゃくどういろ)の月」を見ることができますが、通常、部分月食の場合は地球の影になったところは暗いだけではっきりしないことが多く、赤銅色には見えません。

しかし、今回はほぼ地球の影に隠れたため、「赤銅色の月」を見ることができました。

5月26日の皆既月食が、雲に隠れて見えなかったため、今回の「赤銅色の月」には感動しました。

一応西中の駐車場から写真を撮りましたが、明暗差が大きく難しかったですね。

生徒の皆さんは見えましたか?

君こそファーストペンギン

昨日、11月17日(水)に、全校朝会で校長講話を行いました。

新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いていることもあり、今年度初めて全校生徒を体育館に集めて朝会を行いました。

校長講話は毎回リモートで行っていたため、面と向かって直接話をすることができ、本当にうれしく思いました。

講話の内容は以下のとおりです。

1 気を緩めず感染防止対策を徹底してほしい。

2 大成功だった西輝が丘祭の称賛(特に3年生の頑張り)

3 特設駅伝部、男女アベック県大会出場への称賛

4 君こそファーストペンギン

「ファーストペンギン」の話の主な内容は、以下のとおりです。

野生のペンギンは、常に他の肉食動物に捕食される危険と隣り合わせの生活を強いられている。

ペンギンは厳しい環境を生き抜くために、基本的には集団で行動している。

生涯の7割以上を海で過ごし、陸に上がってくるのは、羽毛の生え変わる時期と子育てのときだけである。

魚が主食のペンギンは、陸の上から魚のいる海の様子をじっと観察するが、海の中にはペンギンの天敵であるシャチやアザラシなどもいるので、最初はなかなか飛び込もうとしない。

しかし、しばらくすると、あるペンギンが意を決して最初に飛び込む。天敵に捕食されるリスクをものともせず、自分を信じてチャンスをつかもうとするこの勇気あるペンギンを「ファーストペンギン」と呼ぶ。

ペンギンの世界に絶対的なボスは存在せず、誰かが先人を切って飛び込めば、後に続いて次々と海に飛び込んでいく。ボスではない普通のペンギンが「最初の一羽(ファーストペンギン)」になって、それにみんなが従う。

学校生活の中でもこれと似たような状況があると思う。例えば先生に、何かの役割を頼まれたとき、自分から進んで初めに手を挙げるのは、勇気がいる。授業中の質問も、初めに手を挙げるのはちょっと気が引けてしまうこともある。しかし、誰かが手を挙げた後は、意外と次の人が続くことも多いのではないか。

「ファーストペンギン」になれば、シャチやアザラシなどの天敵に食べられてしまうリスクはあるが、反面、誰よりも先にエサにありつき、おなかいっぱい食事をするチャンスを得ることができる。それだけではなく、仲間が安心して海に入ることができる状況をつくることで、群れに大きく貢献することができる。

普段の生活においてもファーストペンギンになることは、今まで見たことのない新しい世界を知るきっかけとなり、人生をより豊かなものにしてくれるだろう。

まずは、明日からの学校生活で、皆が最初の1歩を踏み出す勇気をもち、ファーストペンギンになってくれることを期待している。

今、生徒会役員選挙の立候補者の受付をしているが、我こそはファーストペンギンにと思う人は、賛同者を10名集めて、是非立候補してほしい。皆さんの活躍を期待している。