校長室から

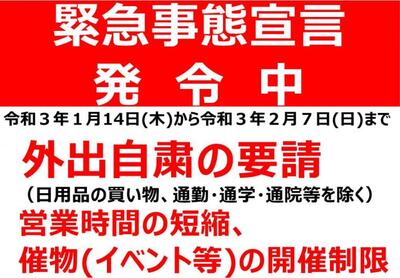

緊急事態宣言発令中

昨日、1月13日(水)、政府は緊急事態宣言の対象地区域に栃木県を追加しました。

それを受けて、福田富一知事は、1月14日(木)~2月7日(日)までの期間について、全県民に以下のような対応を求めています。

・不要不急の外出自粛を要請(日用品の買い物、通勤・通学・通院等を除く)

・営業時間の短縮

・催物(イベント等)の開催自粛

県内の感染状況が、「ステージ4」(爆発的な感染拡大)に該当しており、人口10万人当たりの新規感染者数も一時全国3位になるなど、県内のここ1・2週間の深刻な状況を鑑みれば当然の措置だと思います。

これを受けて本校でも様々な教育活動を見直し、生徒の健康・安全の確保に向けて感染防止対策を徹底して参ります。

今後、学校行事等の急な変更があるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。

2度目の緊急事態宣言になりますが、1度目よりはるかに感染が拡大しておりますので、今まで以上の緊張感を持って対応して参ります。

御家庭におきましても、不要不急の外出自粛や検温等、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

挑戦し続ける1年に

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

いよいよ今日から3学期がスタートしました。

何より心配なのは新型コロナウイルス感染症に関して、新規感染者が急増していることです。

昨日1都3県に緊急事態宣言が発出され、本県においても警戒度がもっとも高い特定警戒が続いています。

学校においては生徒の健康・安全を最優先に、緊張感をもって感染防止対策を徹底してまいりますので、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

さて、本日は3学期始業式がありましたが、感染症対策のため、2学期終業式と同様に校内放送とオンラインコミュニケーションツールを利用して実施しました。

主な話の内容は、以下のとおりです。

◇今年は丑年、その干支にあやかり、物事に誠実に向き合い、一歩一歩着実に前進してほしい。

◇改めて感染防止対策の徹底をお願いする。こまめな手洗いや手指の消毒、うがい、教室等の換気、マスクの着用、友達とのソーシャルディスタンスの確保、給食のときに会話を控えることなど。併せて、校外での生活についても、3密の回避や不用不急の外出自粛など。

◇3学期を次のステージへ進むための準備と鍛錬の期間にしてほしい。

・3年生:4月から希望に満ちた第一歩を踏み出せるよう、入試に向けて3年間の総復習をしっかりと行い、まずは確かな学力を身に付けること、そしてそれを支える土台として、心身ともに健康な生活を心掛けてほしい。

・2年生:4月から本校の最高学年、全校生のリーダーになる。人として、リーダーとしてあるべき姿、理想像を思い描き、一歩でも近づけるように努力してほしい。

・1年生:2年生になり後輩である新1年生を迎える。新1年生にとって見本となる2年生になってほしい。また、中堅学年として、3年生をしっかりとサポートできる存在になってほしい。

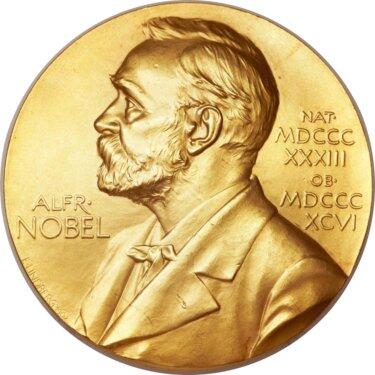

◇挑戦し続けることの大切さについて、2018年に日本人として26人目となるノーベル賞を受賞した本庶佑(たすく)先生の言葉を紹介する。

「人生は一度しかないからチャレンジしてほしい。1回や2回失敗したっていい。失敗しても諦めずに継続すること。

やる以上は全力で集中してやる。ずっとやってるとそのうち自分に自信がでてきて、道は拓けていく。」

本庶先生は、本来体に入った異物を攻撃するはずの免疫細胞が、がん細胞を攻撃しなくなってしまう現象の理由を突き止め、それを解除する方法を発見したことでノーベル賞を受賞された。

決してあきらめることなく、長い年月をかけて研究を続けた結果、発見が免疫治療薬「オプジーボ」として実用化され、がん免疫療法という新しい治療法の時代が切り拓かれた。

◇本庶先生の言葉を胸に、今年が皆さんにとって、自分の目標達成に向けて挑戦し続ける1年であってほしい。

一人の時間を大切に

本日(12/25)、感染症対策のため、校内放送とオンラインコミュニケーションツールを利用して第2学期終業式を実施しました。

各学年の代表が2学期の振り返りを発表しましたが、どの発表も2学期が大変充実したものであったこと、そして今後の抱負などが述べられており、すばらしい内容でした。

私からは、コロナ禍に負けず、学校行事や郡市駅伝大会、吹奏楽フェスティバルなどに全力で取り組み、大きな成果を上げたことを称賛しました。

また、さらなる飛躍を期待して、各学年に以下のようになお願いをしました。

1年生、中学校で経験した運動会や桜町祭などの、大きな行事はどうでしたか。先輩たちの企画力・行動力に驚き、付いていくだけでも精一杯だったのではないかと思います。しかし、頼りになった先輩たちも、いずれは卒業します。少しでも早く先輩たちにに追いき、追い越せるよう、その背中をしっかりと見つめ、努力してください。

2年生、昨年とは違い、十分な戦力として物部中を盛り上げてくれました。明日の物部中を担う期待の星として、一層の成長と活躍を楽しみにしています。また、マイ・チャレンジは中止となってしましたが、来年2月4日の立志式をよい機会として、将来の自分を具体的にイメージしてほしいと思います。

3年生、皆さんの2学期の頑張りには感謝の気持ちしかありません。想像以上と言うと皆さんを見くびっていたようで申し訳ないのですが、本当に想像をはるかに超える頑張りで、運動会や桜町祭を中心に、物部中を次のステージに押し上げるような、すばらしい活躍ぶりでした。ありがとうございました。そして、いよいよ受験が間近に迫ってきました。この冬休みは、関ヶ原ではありませんが、まさに「天下分け目の戦い」になります。例え限られた時間であっても、集中力によって想像以上に大きな差が出ます。全員が笑顔で合格発表の日を迎えられるよう、全力で学習に取り組んでほしいと思います。頑張ってください。

最後に、健康・安全を最優先し万全の感染症対策をとるために、人混みや不要不急の外出を避け、「我慢の冬休み」にしてほしいとお願いしました。

併せて、外出を控えることで「一人になる時間が持ちやすくなる」ことから、ゲームや動画視聴とはいったん距離をとって、自分自身のこと、例えば、「自分がどんな夢をもっているか、そのために何を学びたいか」といった自分の生き方について、ゆっくり考えてみるようお願いしました。

自分の人生の主人公は自分自身なのですから、ときには一人の時間をしっかりと持ち、自分の感じ方、考え方を大切にして、どう生きるべきかを深く考えることは、とても大切なことだと思います。

コロナ禍の冬休み、一人の時間を大切にして、自分自身としっかりと向き合い、ひと回りもふた回りも成長した生徒の皆さんと、来年1月8日の始業式で再会できることを楽しみにしています。

また、保護者の皆様、地域の皆様には、今年一年、大変お世話になりました。ありがとうございました。心から感謝と御礼を申し上げます。

それでは、来る2021年、丑年の令和3年が、皆様にとってすばらしい年になることを祈念しております。

どうぞ、よいお年をお迎えください。

赤鼻のトナカイ

「真っ赤なお鼻の トナカイさんは

いつもみんなの 笑い者

でもその年の クリスマスの日

サンタのおじさんは 言いました。

暗い夜道は ピカピカの

お前の鼻が 役に立つのさ

いつも泣いてた トナカイさんは

こよいこそはと 喜びました。」

今日はクリスマス・イブです。

12月に入って、クリスマス・ソングの定番「赤鼻のトナカイ」が街に流れ出すと、何となくウキウキした気持ちになりますね。

ところで、この赤鼻のトナカイの名前は何でしょうか。

名前は、「ルドルフ」と言います。

もちろん、歌詞にはトナカイの名前は出てきませんが、そもそもこの歌はアメリカの絵本「RUDOLPH the red-nosed reindeer(ルドルフ 赤鼻のトナカイ)」がもとになって作られたものです。

この絵本は、次のようないきさつで作られました。

ロバート・メイという男が、2年前に重い病気になり、長い治療を続けている愛する妻エブリンと、4歳の娘のバーバラと一緒にアメリカのシカゴに暮らしていました。彼の仕事はコピーライターでしたが、収入は それほどのものはなく、やっと入った給料も、妻の治療費や薬代になってしまい、生活は苦しくなる一方でした。

毎日、病気の妻と小さい娘の世話をしながら働いていたロバートは、それでも毎晩、かわいい娘のために、眠る前のお話の読み聞かせをしていましたが、1939年12月のある晩、小さな娘が ふと言った言葉に、ロバートが即興で創り上げて話して聞かせたのが、この「ルドルフ 赤鼻のトナカイ」だったのです。

そのときの、4歳の娘バーバラの一言とは、「どうして、うちのママは みんなと違うの?」というものでした。

どうして わたしのママだけが、いつも苦しそうで、辛そうなんだろう?

どうして 他の家のママのように、ご飯を作ったり、私の着替えをしてくれたり、一緒にお出かけしないんだろう?

どうして うちのママは みんなと ちがうの???

ロバートは、それを聞いて心底動揺しました。

クリスマスが来るというのに、大事な娘のために 何もできない自分を責めたり、娘をかわいそうに思ったりしていたときだったので、バーバラの問いには、本当にどういう答えをしたものか、大いに悩みました。

それでも、父親である彼は、娘を喜ばせたい、なんとかしなくてはと思い、そのとき考えたのが、赤い鼻を持っているために辛い目にあっているというトナカイのお話です。

しかし、いじめられる原因となっていた赤い鼻が、霧の濃い吹雪の夜に、サンタクロースのそりの先頭を照らす明かりとなってみんなを導き一躍英雄となる、そんな話を寝る前の娘に毎晩のように話しました。

自分自身のコンプレックスを赤鼻のルドルフに託し、神様に創られた生き物はいつかきっと幸せになることを、幼い娘、病と闘う妻、そして自分自身に言い聞かせたかったからだということです。

※歌の歌詞は、絵本の内容を要約したものとなっています。

コンプレックスは、誰の中にもあります。

そのために、人をうらやんだり、無いものねだりをしたりします。

しかし、見方を変えれば、コンプレックスは自分を成長させるために、必要なものなのかもしれません。

コンプレックスを克服しようと努力したり、欠点を補うように長所を伸ばしたりすることを考えれば、コンプレックスはエネルギーの塊とも言えます。

そして、ルドルフのように何かをきっかけに飛躍を果たすことができることでしょう。

積小為大の精神を受け継ぐ物中生のみんなが、コンプレックスと向き合い、それに屈することなく、多きな飛躍を遂げてくれることを信じて、クリスマス・イブに贈る言葉とします。

頑張りましょう!

やる気が出ない

真岡市教育委員会が発行している、家庭教育通信「めざめ」の中に、「『やる気が出ない』と言って登校しない息子」の相談が載っていました。

中1の息子さんが、夏休み明けから登校を渋るようになり、「何をしたって意味がない」、「やる気が出ない」と言って、現在は完全に不登校になってしまい、母親がどうすればよいのか分からず困って相談した内容です。

それに対し、相談を受けた栃木県連合教育会相談員の高松千恵子氏の回答の一部は以下のとおりです。

《人間のやる気とは》

息子さんは「やる気が出ない」と言っていますが、人間のやる気とは何でしょう。

やる気とは、自分の存在の意味や価値を知ることなのです。そして、よい人間関係を持つ事なしに、人間にはやる気というものは出ないのです。

人は人と生き生きと交わりながら意欲や希望を見出していきます。

生き生きと生きている人は、よい人間関係を持って生きている人です。

いい友達に出会い、いい先生と出会い、生き生きと交わり、人間関係が豊かに広がっていけば、生きる意味や存在する価値をどんどん見出していけます。

人との関係で頑張る気力も生まれてきます。

なるほど、そのとおりだと思いました。

「やる気」には、自分の思いだけでなく、よい人間関係が必要不可欠なのですね。

本校でも、生徒たちのやる気を最大限に引き出せるよう、よりよい人間関係の構築に力を注いでいます。

お子さんの人間関係などで何か気になることがありましたら、気軽に担任まで相談ください。

星に願いを When You Wish Upon a Star

冬の夜空を彩る「ふたご座流星群」が、13日夜から14日の明け方にかけて出現のピークを迎えます。

ふたご座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、8月のペルセウス座流星群と並んで「三大流星群」と呼ばれています。

午後8時ごろから見え始め、午後10時ごろから出現が本格化します。

国立天文台によると、新月が近いため月明かりの影響がない好条件で、天候がよければ1時間で最大55個前後が観測できるとのことです。

ピークは13日ですが、12日と14日の夜にも1時間に20個前後が出現するようです。

物中生の皆さん、この機会に流星群を観察してみてはいかがでしょうか。

流星は、ふたご座近くの「放射点」から四方八方に走り、空全体に現れます。

ふたご座の周辺だけに見られるわけではないので、観察に当たっては、街灯など人工の明かりが少なく、できるだけ空が広く見渡せる場所を選んで、空の広い範囲に注意を向けるとよいでしょう。

また、流星群の観察には、目が暗さに慣れるまで15分ほどは観察を続ける必要があります。

かぜをひかないように、暖かい格好で観察することも大切です。

太古の昔から、人類は星にたくさんの願い事をしてきました。

「ふたご座流星群」の流れ星に、物中生みんなの願い事がかなうように、お祈りするとしましょう。

挑戦

昨日、12月7日(月)、プロ野球12球団合同トライアウトが実施されました。

合同トライアウトとは、戦力外となった自由契約選手の中から、引退ではなく現役続行を希望する選手を集め、一斉に行う入団テストのことです。

驚いたことに、そこに新庄剛志選手の名前がありました。

1990年に阪神タイガースでプロデビュー、以後、アメリカ大リーグのメッツやジャイアンツでプレーし、最後は日本ハムファイターズに復帰して優勝に導くなど、1990年代~2000年代を代表する名選手です。

また、ファンへのサービス精神も旺盛で、グラウンド内外の様々なパフォーマンスが「新庄劇場」と称されるなど、華のあるスター選手でした。

その新庄選手が、約1年前に突然、「みんな、夢はあるかい? 1%の可能性があれば、必ずできる。きょうからトレーニングを始めて、もう一回、プロ野球選手になろうと思います。みんなも何か挑戦しようぜ」と宣言し、有言実行、プロ復帰を目指し今年の合同トライアウトに参加したのです。

結果は、4打数1安打と大健闘。その動きからは1年間相当のトレーニングを積んできたことがうかがえます。

とても一度引退して14年のブランクがあるとは思えない、体のキレでした。

トライアウト終了後、6日以内にオファーがこなければプロ野球選手にはなれません。

毎年、受験者の中からオファーが来るのは数%と、とても厳しい世界です。

しかし、結果はどうあれ、48歳にして再び夢を持ち、挑戦したこと自体が多くの人に勇気を与えたはずです。

ピークをとうに過ぎ、みんなが無理だという中での挑戦、しかし、それでも頑張る姿が人々の背中を押すのだと思います。

SNSなどには、新庄選手の挑戦から勇気をもらった人のお礼の言葉や、オファーが来ることを祈る応援メッセージがあふれています。

人生に遅すぎるということはありません。

ましてや中学生ならば、これからが人生の本舞台。

若さと可能性あふれる物中生の、積極果敢な挑戦を楽しみにしています。

最後に、あるジャーナリストの方が今回の新庄選手の挑戦を次のように評していました。

「衝(つ)き動かされるようにバットを振る新庄選手の姿には、誰もが野球を始めた日に放ったであろう新鮮なきらめきが満ちていました。」

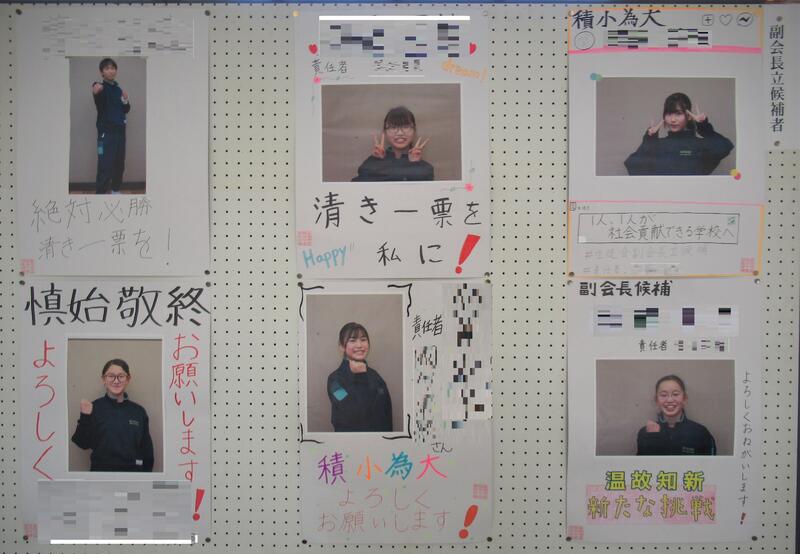

エール

本日、12月7日(月)生徒会役員選挙・立会演説会がありました。

会長立候補者6名、副会長立候補者6名の計12名が、公約や抱負について、熱く語ってくれました。

また、それぞれの立候補者の責任者も、気持ちを込めた応援演説を行ってくれました。

各自が自分の考えをしっかりと持ち、演説や質問への回答から、「生徒一人一人がより充実した学校生活が送れるようにしていこう」、「物部中をよりよい学校にしていこう」という意気込みが感じられ、大変すばらしかったと思います。

年々生徒数が減少する中、1・2年生の約2割に当たる12名もの立候補者があったことを、本当にうれしく思います。

このように前向きで意欲的な生徒が多い物部中の未来は、「前途洋々」、明るく光り輝いたものになることを確信しました。

いよいよ、明日は投票日です。

生徒会長1名、副会長各2名が選出されます。そして、多くの立候補者が生徒会役員になることと思います。

明日の物部中をよろしくお願いします。

「神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ、挑戦することを望んでいるだけよ。」(マザー・テレサ)

12名の勇気ある立候補者に、心からエールを送ります。

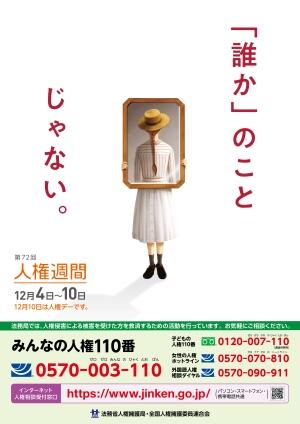

人権週間、もうすぐスタート

本日、12月2日(水)、オンラインコミュニケーションツールを使用して全校朝会を行いました。

明後日、12月4日から人権週間がスタートし、本校でも来週12月14日(月)に人権集会を実施することから、人権について話しました。

主な内容は以下のとおりです。

世界人権宣言が1948年12月10日に国連総会で採択されたことを記念して、日本では12月10日を最終日とする一週間を人権週間と定め、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及高揚に努めている。

人権とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」、「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」のことである。誰にとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られるものである。

世界人権宣言宣言が採択されてから70年以上が経過した現在も依然として多くの人権問題があり、偏見や差別に苦しんでいる人が大勢いる。

様々な人権問題についての説明(同和問題。子ども、高齢者、障害者、女性、外国人、HIV感染者・ハンセン病患者及び元患者、インターネットによる人権侵害、災害に伴う人権問題、性的指向・性同一性障害(LGBT)にかかわる人権問題 など)

私たちの心の中には、自分とは違う一面を持つ人を差別する気持ちが入り込んでくることがある。その弱い気持ちに負けないためには、人権感覚を磨き続けなければならない。

自分の心に偏見の芽はないか、みんなと違うという理由だけで排除や差別をしていないか、弱い立場の人をいじめていないかなど、常に自分自身を厳しく見つめることが大切。これは皆さんだけでなく、我々大人も同じ。

世界大戦など20世紀までの反省の上に立ち、21世紀を全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしたいとい願いを込めて「21世紀は『人権の世紀』である」としてきた。

我々大人はもちろん、これから21世紀を支えていく皆さんも一緒になって人権感覚を磨き、21世紀を全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしていこう。

本校では、人権教育に力を入れて取り組んでいます。保護者の皆様、地域の皆様におかれましても、全ての人々の人権が尊重された社会が実現できるよう、御協力のほどよろしくお願いいたします。

物部中の未来は君の手に

本日、11月30日(月)、生徒会役員選挙の立候補者が告示されました。

会長、副会長、それぞれ立候補者は4名です。

昇降口前にポスターが張り出され、昼休みにオンラインコミュニケーションツールを使った演説会がスタートするなど、選挙運動も本格化してきました。

勇気をもって立候補した8名の皆さんには、心から感謝いたします。

自らの主張を分かりやすく有権者に伝えてください。

投票日は、12月8日(火)です。

物部中の未来をだれに託すのか。有権者である生徒一人一人の責任ある一票を楽しみにしてます。

避難訓練

本日、11月27日(金)、避難訓練を実施しました。

職員室から出火したとの想定で行いましたが、避難開始から避難完了まで、2分40秒と迅速に避難することができました。

その後、芳賀広域消防署二宮分署の方から、避難の仕方や消火器の使い方について御指導いただきました。

最後に、私から講評として、以下のことを話しました。

・迅速に、そして真剣に避難できて、大変よかった。

・避難誘導者がいる場合は、「あわてず、落ち着いて、指示どおり」に避難することが大切

・集団での避難は、パニックにならないように

・避難指示や誘導がない場合は、「正確な状況把握」、「的確な判断」、「迅速な行動」の3つが大切

・中学生として、もしものことを想定する必要がある。

災害は、いつ起きるか分かりません。備えを怠らず、「助けられる人」から「助ける人」になりましょう。

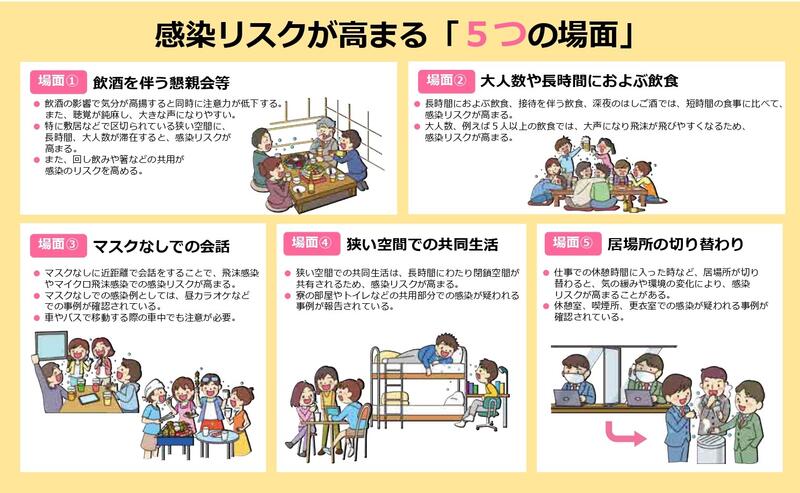

感染厳重注意

新型コロナウイルス感染者が全国的に増加しており、1日の新規感染者数が一時2500人を超えるなど、心配な状況が続いています。

栃木県でも感染者が増加していることを受け、警戒度レベルを上から2番目の「感染厳重注意」に引き上げました。

それに伴い、県民には以下の協力要請が出ています。

・マスクの着用、換気をはじめ、3密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策の徹底を要請

・感染リスクが高まる「5つの場面」での注意を要請

1 飲酒を伴う懇親会等

2 大人数や長時間におよぶ飲食

3 マスクなしでの会話

4 狭い空間での共同生活

5 居場所の切り替わり

・体調が悪い場合は、仕事は休み、旅行や外出を控えるよう要請

・施設に応じた感染防止対策の徹底が行われていない場所への外出を避けるよう要請

・ハイリスク者(高齢者、基礎疾患を有する方)は上記取組を特に徹底することを要請

本校でも、改めて感染予防対策を徹底し、生徒の健康・安全の保障に努めて参ります。

御家庭におきましても、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

ありがとう

一昨日、17日(火)の真岡市教育祭において、「第27回新聞配達に関するエッセーコンテスト」で審査員特別賞を受賞した真岡小2年の児童が、各種活動優秀児童生徒として表彰されました。

真岡新聞にも掲載されていますが、新聞配達員さんへ感謝の気持ちが伝わるすばらしい作品です。

以下が受賞作品全文となります。

はいたついんさん、ありがとう

私は、朝、いつもおじいちゃんに、新ぶんをわたしています。おじいちゃんは、いつも、ありがとうと言ってくれます。わたしは、ありがとうと言われると、とてもうれしくなります。

おねえちゃんに、その話をしたら、新ぶんは、みんながねているときに、とどけてくれる人がいるんだよと教えてくれました。

わたしが、ねているときに、新ぶんをとどけてくれる人がいることを、はじめて知りました。 はいたついんさんは、だれに、ありがとぅって言われるの?と、おねえちゃんにきいてみたら「みんなねているから、ありがとうって言われないよ」と教えてくれました。

はいたついんさんは、ちょっとかわいそうと思います。だからわたしがかわりに、ありがとうって言いたいです。

はいたついんさん、ありがとう

感謝の言葉、「ありがとう」の輪が広がると、みんなが住みやすい社会になるはずです。

物部中から物部地区へ、そして栃木県、全国、世界へと「ありがとう」の輪を広げていきましょう。

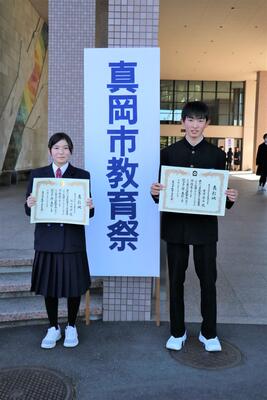

真岡市教育祭&芳賀郡市教育祭

本日、11月17日(火)、真岡市教育祭に参加してきました。

本校からも2名の生徒が、日頃の努力が認められ、栄えある受賞となりました。

また、本日予定されていた芳賀郡市教育祭ですが、コロナ禍の影響で式典が中止となってしまいました。

こちらも本校生徒1名が、栄えある受賞となりました。

物部中の主役は、やっぱり3年生です。

卒業まで4か月を切りましたが、誉れ高き賞をいただいた3名を中心に物部中を大いに盛り上げてほしいと思います。

3年生の、更なる活躍を期待しています。

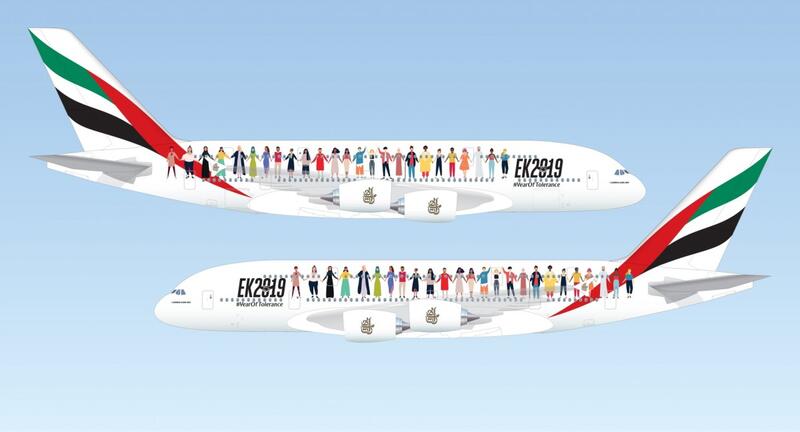

世界寛容デー

本日、11月16日(月)は、「国際寛容デー」です。

あまり馴染みはありませんが、1995年、ユネスコ総会での「寛容原則宣言」と「国連寛容年のためのフォローアップ計画」の採択に由来して、1996年の国連総会で制定されました。

この日は、人類にとり最も重要な徳の一つの「寛容さ」に世界の関心を向け、互いに寛容な心であることが社会にとってどれだけ重要であるかを伝えることを目的としています。

グローバル化が一層進展するこれからの時代、外国人など文化の違う人たちが一緒に生活する際に、「寛容さ」は何よりも大切な資質となります。

学校においても、他人との関わりの中でどうすれば「寛容さ」が身に付くのか、教職員と生徒が一緒になって考えていきたいと思います。

世界中の全ての人々が「寛容さ」を身に付け、争いのない社会が実現できることを信じて。

(エミレーツ航空が、昨年度の世界寛容デーに合わせて運航した、機体デザイン)

SOS

本日、11月13日(金)、生徒会主催による、「いじめ防止サミット」を実施しました。

全体会で問題を提起したあと、縦割り班を10班作り、いじめにつながる「いじり」について、考えてもらいました。

今後、各学級や学校で「いじめ防止原則」を作成するなど、いじめ防止に取り組んでいく予定です。

生徒の主体的な活動により、いじめ防止が推進できることをうれしく思います。

さて、いじめの現状についてですが、最新の調査によると、昨年度、県内で認知されたいじめの件数は6003件で、過去10年で最多となっています。

全国に至っては、約61万件ものいじめがあり、やはり過去最多を更新しています。

そして、非常に残念ことに、物部中でもいじめがありました。

いじめを未然に防げなかったことに対し、校長として責任を痛感しています。

いじめは、他人の人権を踏みにじる絶対に許されない行為です。

加害者側にいじめたつもりがなくても、被害者側がいじめられたと思えば、それはいじめなのです。「ふざけていただけ」、「軽い気持ちで」などの言い訳は通用しません。

いじめ防止は、本校の最重要課題です。生徒と職員が一緒になって、「いじめゼロ」を目指します。

しかし、いじめは目の届かないところで行われます。

SNSなどによるいじめも考えられます。

もし、いじめられたら、先生、保護者、友人、電話相談などに必ず助けを求めてください。

ためらわずにSOSを発信してください。

学校は全力で被害者を守り抜きます。

本校は、生徒全員が笑顔で、安心して、のびのびと生活できるよう、「いじめゼロ」を目指し取り組んで参ります。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましても、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

成長

長い階段を上るとき、その階段のすべてが見えてなくてもよいのです。

大事なのは、目の前にある一段を上ることです。

これは、「I have a dream.」と人種差別の終焉を呼び掛けた演説で有名な、キング牧師の言葉です。

黒人の公民権回復に生涯を捧げ、39歳の若さで銃弾に倒れたキング牧師。あまりに短い人生ではありますが、私たちに困難に立ち向かう勇気と行動力の大切さを教えてくました。

成し遂げたいことがあるとき、それが大きなことであるほど、進むことが怖いと感じることがあるでしょう。そういうときは、目の前のできることからはじめましょう。

未来に花が咲くことを信じて、初めの一歩を踏み出すことが大切です。

本日、11月10日(火)、感謝の思いを込めて、特設駅伝部活動報告会を実施しました。

勇気を持って特設駅伝部の活動に参加した部員の皆さんは、確かに成長への階段を一段上りました。

そして、その報告を聞いた生徒全員が、自分も成長への階段を一段上ろうと、思いを新たにしたはずです。

物部中の大いなる成長への一歩を導いてくれた、特設駅伝部の皆さんには、心から感謝します。

ありがとう。

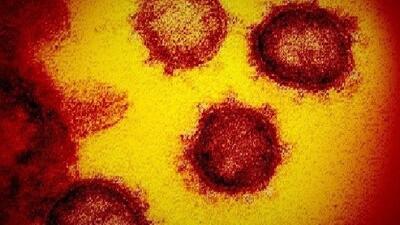

新型コロナウイルス感染症に関す差別や偏見をなくすために

昨日、11月4日(水)の全校朝会では、新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見をなくすために、自分には何ができるかを考えてもらいました。

その際、参考になる動画をお見せしましたが、その主な内容は、以下のとおりです。

・人は、目に見えないウイルスに対して、不安や恐れを膨らませてしまう。

・人は、目に見えるものを自分の敵として、すり替えることで安心しようとする。

・目に見えるものとは、感染症にかかってしまった人やその家族、学校、地域などである。

・それらを自分から遠ざけることで、自分を安心させようとする。それが、偏見や差別の正体である。

・新型コロナウイルスは、「病気」、「不安」、「差別」の三つの感染症を広げている。

・ウイルスをなくすことは難しいが、「ウイルス」の感染、「不安」という気持ちの感染、「差別や偏見」という意識の感染は、一人一人の心掛けや行動でその拡大を防ぐことができる。

・優しさや思いやりは、ウイルスと戦う力になる。

このあと、各学級で改めて考えてもらう時間を設ける予定です。

新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見をなくすために、自分には何ができるか。しっかりと考えていきましょう。

木枯らし1号 感染症に注意!

今日、11月4日、気象庁から東京で「木枯らし1号」が観測されたとの発表がありました。

そもそも「木枯らし」とは、「日本の太平洋側地域において晩秋から初冬の間に吹く風速8m/s以上の北寄り(北から西北西)の風のことで、冬型の気圧配置になったことを示す現象」のことです。

そして、その年の最初の木枯らしである「木枯らし1号」は、東京地方と近畿地方でのみ発表されます。

東京の木枯らし1号の条件は、以下のとおりで、この条件を満たさない年は発表されません。

1 期間は10月半ばから11月末までの間に限る。

2 気圧配置が西高東低の冬型となって、季節風が吹くこと。

3 東京における風向が西北西~北である。

4 東京における最大風速が、おおむね風力5(風速8 m/s)以上である。

冬の訪れが間近に迫ったことを知らせる「木枯らし1号」

感染症の流行が始まる知らせでもあります。

今年は、例年のインフルエンザに加え、新型コロナウイルス感染症にも最大限の注意が必要です。

うがい・手洗い・換気などはもちろん、インフルエンザの予防接種など、万全の対策で臨みましょう。

私も11月9日(月)に予防接種に行ってきます。

親切とおせっかい

以前ACジャパンのCMに、「親切とおせっかいの境目はあいまいで難しい。おせっかいかもしれませんが、これからも受け取ってくれる人を信じて!」というものがありました。

近年、都市化や過疎化の進行、家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化等を背景とした地域社会のつながりや支え合いの希薄化が問題となっています。

以前の日本には、「向こう三軒両隣」という言葉があるように、御近所同士で支え合うシステムが普通にありました。

そこには、たくさんの「おせっかい」があり、それで助かった人も大勢いたはずです。

確かに、「親切とおせっかいの境目」はあいまいです。もしかすると、「迷惑」になってしまうかもしれません。

しかし、「無関心」よりは、ずっとよいのではないでしょうか。

マザー・テレサの言葉に、「愛の反対は無関心」とうい言葉があります。

本校の学校経営理念は、「『地域貢献』『国際貢献』を合い言葉に、二宮尊徳先生の教えが今なお息づくふるさと物部を愛し、夢を持って、広く国際社会で活躍できる生徒を育成すること」です。

この「貢献」という気持ちを忘れなければ、「おせっかい」は「親切」になるはずです。

物部地区にたくさんの「おせっかいの輪=親切の輪」が広がるように、おせっかいと思われても、本校生徒の指導に全力を尽くして参ります。

追伸:おせっかいかもしれませんが、本日「クリーンアップものべ2020」として、高田山専修寺及び桜町陣屋跡周辺の落ち葉さらいを行いました。