校長室から

立志式

立志式式辞

立志式にあたり、1月1日に石川県能登半島で起きた地震により犠牲になられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、被災地においてご尽力されていらっしゃる方々に敬意を表するとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

本日は、学校評議員様、PTA会長様の御臨席を賜り、令和5年度、立志式が挙行できますこと、心より感謝申し上げます。

さて、立志を迎えた2年生31名の皆さん、そして保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。立志式は古来の「元服の儀」にならい、15歳を迎える前の中学2年生の時期に「『志』を立て、自分の将来に向けて、精神的な支えにしよう」という儀式です。

皆さんの教室にも掲示してある、江戸時代の幕末に福井藩(現在の福井県)で活躍した橋本左内という人の書いた「啓発録」を紹介します。

まず、橋本左内は、学校の日本史にも登場する人物で、蘭方医学を学び、英語・オランダ語・ドイツ語の語学も学んだ博学者です。幼い時は、何をしてもおろそかで、注意が行き届かず、いくら勉強しても進歩が見えない自分に、これでは駄目だと悟った十五歳の時に、立派な大人になるための心得として「啓発録」という文章を書き上げました。「啓発録」には、五つの項目が記載されています。

1「稚心を去る」 幼い心や甘えを捨てる。

2「気を振るう」 負けることを恥と考え、油断なく頑張る。

3「志を立てる」 目標を定めそれに向かって努力する。

4「学に勉める」 学問を学ぶことは大切である。それを、世の中

のために正しく生かすことも大切である。

5「交友を択ぶ」 互いに切磋琢磨できる良き友を選ぶこと。

何かあった時、真剣に心配してくれる友達こそ

何よりも大切にすべきである。

左内は、15歳という人生の節目に立てたこの誓いを守り、11年後、26歳という短い人生に幕を閉じました。しかし、素晴らしい人材として教育や政治に大きな成果を残した人物です。これら5つの項目は、現代の私たちにも、そのまま当てはまるものであり、私たちの気持ちを奮い立たせてくれます。

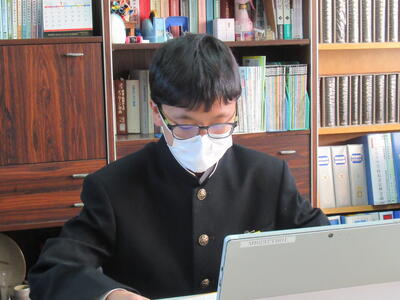

先ほど一人一人が堂々と「誓いのことば」を発表してくれました。その様子からは、将来の夢や目標の実現に向かって努力しようとする、強い決意が感じられました。「夢は口に出した瞬間から叶い始める」という言葉があります。是非、自分の描いた将来像に向かって、新たな一歩を力強く踏み出してほしいと思います。

保護者の皆様に一言お祝いを申し上げます。お子様が立派に成長され立志を迎えられたこと、誠におめでとうございます。ここまで、あっという間の14年間だったのではないかと推察いたします。先ほどの誓いを実現できるよう、今後とも愛情と厳しさを持って見守り導いていただけますよう、お願いいたします。

結びに、保護者の皆様には、本校への御支援、御協力に深く感謝申し上げ、式辞といたします。本日は誠におめでとうございます。

令和6年2月2日

真岡市立物部中学校長 石田 利雄

立志者合唱

中学校入学説明会

1月15日(月)、物部小学校6年生の児童の皆さんと保護者の方に参加していただき、中学校説明会を実施しました。令和6年度の入学生は1月現在で22名を予定しております。

あいさつ

物部小学校6年生の皆さん、そして保護者の皆様、こんにちは。私は、中学校長の石田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。児童の皆さんや保護者の皆様に、物部中を少しでも理解していただけるよう、短い時間ですが、授業や部活動等を見学してもらい、中学校の様子を肌で感じてもらいたいと思います。また、本校職員から「学習」や「生活」について、新生徒会の役員から学校生活についての説明があります。4月から始まる中学校生活に期待を膨らませている皆さんに、お願いがあります。児童の皆さんは、小学校6年間を通して、「れいぎ正しい子」「勉強・運動大好きな子」「そうじをがんばる子」の物部小学校の目指す児童像を身に付けるため努力してきたと思います。授業の様子や運動会では最上級生として下級生を引っ張り、全力を尽くして競技している姿を観させて頂きました。その姿を残り少ない小学校生活でしっかりと下級生に引き継ぎ、卒業してください。また、この6年間、共に生活してきた友だちや先生方、いつも皆さんを温かく見守ってくれている家族に、感謝の心を持ち続けてください。小学校での「学びや経験」を大切にし、中学校生活でもその「学びや経験」を生かして、成長していくことを期待しています。

学校は、皆さんの夢を実現するための学びの場です。また、みんなで感動を共有し、絆を深めていく場でもあります。目標や夢をもって中学校に入学してください。皆さんの入学を生徒・職員一同楽しみにしています。

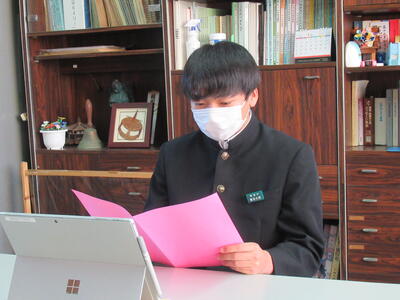

新生徒会役員の生徒から中学校生活について説明

2024年スタート

生徒の皆さん、保護者・地域の皆様、明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

2024年、辰年のスタートです。昇り龍のように、勢いのある活気あふれる学校作りに邁進していきたいと考えております。

3年生の皆さん、5日からの私立高校受験頑張ろう。体調管理に十分気をつけてください。

生徒の皆さん、9日始業式に会いましょう。

保護者・地域の皆様、本年も本校教育活動にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

2024.1.1

三谷の山から昇る朝日 2024.1.1 am7:11

朝日に照らされる富士山(物部中屋上から)

2学期終業式

2学期終業式・校長講話

R5.12.25

いよいよ、本日で2学期も終了です。一番長いこの2学期。学校行事、部活動の大会・コンクール、各種の作品展など、忙しい日々が続いたかと思います。そこで、学年ごとにこの2学期を振り返って見ます。

まず1年生、自然教室では、2年生と一緒に協力しての野外炊さん、2日目の創作活動でクラフトテープ・竹風鈴・カラーキャンドル製作など、上手にできましたか。授業を参観すると、常に集中心をもって取り組んでいる姿は立派でした。今後も続けてください。

また、中学校の運動会や桜町祭はどうでしたか。先輩たちの企画力・行動力に驚いた人もいたかと思います。しかし、頼りになる先輩たちも、いずれは卒業します。少しでも早く先輩たちに追いつき、追い越せるよう、その背中をしっかりと見つめ、努力してください。

次に2年生、運動部は夏に3年生から部活動を引き継ぎ、各部とも暑い中、新人大会向けて練習に励んでいました。下級生を引っ張り、毎日の練習に励み、最後まで全力で試合をしていた姿は立派でした。吹奏楽部も桜町祭後、練習時間が少ない中でも、県南地区アンサンブルコンテストに向けて延長練習で励んでいました。コンテスト当日のステージ発表は立派でした。

生徒会役員選挙で令和6年度の新生徒会役員が決まりました。来年1月から動き始めます。現生徒会を手本に、令和6年4月から本格的にスタートができるよう準備をお願いします。

また、来年2月には立志を迎えます。自分の夢や目標をもち、それに向かって一歩ずつ成長していくことを望みます。

最後に3年生、皆さんには感謝の気持ちしかありません。運動会や桜町祭、その他の学校行事で、常に先頭に立って下級生を引っ張り成功に導いてくれました。まさに今年の生徒会年間テーマ「開花~可能性への挑戦~」を、行動で示してくれました。本当にありがとう。

そして、いよいよ受験が間近に迫ってきました。この冬休みの1月5日から8日までと、3学期に入ってすぐに私立高校の受験があります。体調管理に十分留意し、私立志望校に受験者全員が「合格」の二文字を得られるよう、全力で学習に取り組んでほしいと思います。頑張ってください。

2023年は、スポーツ界で全国民が盛り上がりを見せた1年でした。野球WBCで侍ジャパンが大谷選手たちの活躍で世界一に。その大谷選手は、ロサンゼルスドジャースと契約し、プロアスリートとしては、契約条件が世界一とも言われています。また、日本で開催された男子バスケットボールワールドカップと世界水泳、ラグビーワールドカップなど、テレビ画面等を通して、選手たちが多くの夢や感動を与えてくれました。

しかし、ロシアのウクライナ侵攻がまだ続いていたり、イスラエル軍とハマスの紛争で、ガザ地区への空爆で、2万人以上の尊い命が奪われたり、家屋等を失った人々が数多くおり、今なお避難生活を送っている人々が、たくさんいることも事実です。早く平和な生活が送れることを願っています。

いよいよ明日から冬休みに入ります。夏休みより休業期間は短いですが、夏休み以上に、この冬休みは大切な休みです。それは、皆さんも分かるように2023年から、2024年という新しい年を迎えることです。

皆さんは2023年はどんな1年でしたか。ぜひ31日までに、この1年を振り返って下さい。

そして、2024年、皆さんはどんな年にしたいのか。

「一年の計は元旦にあり」ということわざがあります。1年の計画は元旦(1日)に立てるべきである。物事は、最初が肝心であるというたとえです。1日にとは言いません。この冬休みに目標や計画を立ててみてください。

インフルエンザの感染症が猛威を振るっている中、感染症対策をしっかり取り、時間を大切にして、自分自身としっかり向き合い、ひと回りもふた回りも成長した皆さんと、来年1月9日の始業式で再会できることを楽しみにしています。それでは、来る2024年の干支、辰年の令和6年が、皆さんにとってすばらしい年になることを祈念して、挨拶とします。どうぞ、よいお年をお迎えください。

2学期の振り返りパートⅢ

県の事業である「いきいき音楽体験」を本校体育館で実施いたしました。栃木県オペラ協会による公演を生徒たちと一緒に鑑賞しました。

☆あいさつ

皆さん、こんにちは。

本日は、主催者であります公益財団法人日本教育公務員弘済会栃木支部長様をはじめ関係各位の皆様、本校学校評議員様、物部小学校小林校長先生をはじめ6年生の児童の皆さん、保護者の皆様の参加をいただき、令和5年度「いきいき音楽体験事業(オペラ教室)」が、本校体育館で開催できることを大変嬉しく思います。

そして公演をいただきます、栃木県オペラ協会の出演者・スタッフの皆様、本日の公演ありがとうございます。ここで生徒のみなさんに紹介することがあります。今日の出演者の中に、本校学校評議員さんが出演します。ぜひ、注目してください。

さて、この事業は、生の音楽に触れることで児童生徒の皆さんが、豊かな心を育み、健やかな成長につながることを願い、県内各地で実施されているものです。感受性豊かな時期である児童生徒の皆さん、オペラ鑑賞を通して人生観を広げてもらいたいと思います。

本日は、皆さんもよく知っている、グリム童話集から、公演演目 オペラ「ヘンゼルとグレーテル」です。どのような演出がされるのか、楽しみにしながら鑑賞しましょう。

2学期の振り返りパートⅡ

10月には、桜町祭(学校祭)がありました。各学年の合唱は体育館に美しいハーモニーを響かせていました。

☆桜町祭あいさつ

生徒の皆さん、ご来場の皆様、おはようございます。

本日ここに、ご来賓、保護者の皆様方のご参加を賜り、物部中学校の「桜町祭」が開催できますことを、大変嬉しく思っております。

日頃より本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をいただき、改めてお礼と感謝を申し上げます。

さて今年のスローガン

「咲き誇れ~ まだ見ぬ 最高の自分 ~」です。

このスローガンのもと、ここまで導いてくれた小笠原実行委員長をはじめ実行委員の皆さん、各係の皆さん、準備ご苦労様でした。そして、ありがとう。

今日は、皆さん一人一人が主役です。

準備期間は短かったですが、制限された時間の中で練習に取り組んでいた姿は、とても輝いていました。これから始まる各部門での発表者は自信をもって発表して下さい。

そして、今年度の生徒会年間統一テーマ

「 開花(かいか)、~可能性への挑戦~ 」

この「桜町祭」で、新たな自分の可能性に挑戦し、また一歩成長できることを期待します。

最後に、「桜町祭」が開催できることに感謝しましょう。本校生徒90名に感謝しましょう。いつも支えてくれている皆さんの家族、先生方に感謝しましょう。「感謝」「リスペクト」の心をもって、半日の開催ですが、この会場が一つになって大いに楽しみましょう。

皆さんの活躍を期待しています。

その他、特設合唱部、吹奏楽部、個人発表、自由発表、尊徳太鼓等が発表されました。

2学期の振り返りパートⅠ

令和5年度の2学期は、多くの学校行事がありましたが、3年生を中心に生徒が主体的に考え、新しい物部中のスタイルを確立してくれました。その行事等を振り返りたいと思います。

☆運動会あいさつ

生徒の皆さん、ご来場のみなさん、おはようございます。

昨日は、台風13号に伴う大雨の影響で、前日準備が出来ない中、朝早くから準備をしてくれた生徒の皆さん、ありがとう。

今年度の運動会は、新型コロナウイルス感染症が5類に変更され、行動制限もなくなり、本日はご来賓の方々、ご家族の方々の人数制限もなく、開催できることを嬉しく思います。

競技が始まる前に、生徒の皆さんに次の言葉を贈ります。

「学びとは目の前のことを一生懸命やること」

これは、夏の甲子園で2連覇を目指し、惜しくも準優勝で終わった仙台育英高校野球部須江監督の言葉です。

目の前にある、一つ一つの事に一生懸命に取り組むことの大切さを教えてくれる言葉かと思います。

運動会スローガン 「全力疾走 ~仲間を信じて突っ走れ~」

生徒の皆さんは、スローガンの達成に向け参加する種目に全力を尽くしてください。その取り組む姿は、きっと仲間に通じます。そして友達との信頼感が生まれることでしょう。仲間のため、自分の可能性を高めるために、競技してください。

保護者の皆様に申し上げます。日頃より本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

令和5年度も、もうすぐ折り返しを迎えます。生徒たちは、学校生活において、本当に頑張っています。本日の運動会も、3年生を中心に生徒90名が、その努力の一端をお見せすることができると思います。ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

最後に、生徒の皆さん、参観されている皆様、熱中症対策や新型コロナウイルス感染症対策等を取り、生徒の皆さんは、全力を尽くして思い出に残る運動会、観ている方に感動を与えられる運動会にしましょう。

赤組、白組とも、満足感のある笑顔です。

第1学期終業式式辞

いよいよ今日で1学期が終了します。授業、委員会活動や部活動などに本当に一生懸命取り組んでくれました。その皆さんの頑張りが「通信表」という形で、この後担任の先生から渡されます。私も90名全員の通信表を見させていただきました。

皆さんのよかったところ、あるいは、もっとがんばってほしいところが大変よく書かれています。皆さんも通信表を読む際には、担任の先生がどんな思いで書いたのか、担任の先生の顔を浮かべながら読んでください。

1年生、入学して4か月が経ちました。新しく始まった中学校生活はどうでしたか。2年生、中堅学年として、また、1年生のよき先輩として、その役割を果たせていますか。

3年生、まず運動部に所属している皆さん、3年間お疲れ様でした。野球部は24日からの北関東野球大会が最後になります。3年生の皆さん、本校の顔である最高学年としてどうでしたか。

それぞれに、課題はあったと思いますが、どの学年も成長の跡が見られ、心身ともにたくましくなっていることを嬉しく思います。

いよいよ明日から42日間の夏休みに入ります。夏休み早々に、真岡夏祭りの中学生御輿への参加や県総体陸上競技大会、水泳競技大会に参加する生徒がいます。自己ベストを目指し頑張ってほしいと思います。1学期終業式にあたり、私からは「命の大切さ」について話をします。

1つ目は、交通事故と水難事故には十分気を付けて、絶対事故に遭わないということです。今年度に入って、芳賀地区管内の小中学生の交通事故は4件報告されています。特に飛び出し、一時不停止による事故です。交通ルールをしっかり守り、絶対に交通事故を起こさないでください。

また、体育の授業で着衣水泳を各学年実施したかと思います。この二宮地区には、本校の東には小貝川、西には五行川と鬼怒川があります。暑いからといって川遊びをして、川底の急流に足を取られて水難事故に遭う可能性があります。十分気を付けてほしいと思います。

2つ目は、熱中症(感染症)対策です。この休みには、家族で、友だちと、出かけることが多くなるかと思います。しっかり対策をとった生活をして、自身の健康管理ができるようになってください。

2学期の始業式には、一段とたくましくなった皆さんと再会できることを楽しみにしています。以上で第1学期終業式の言葉といたします。

ここで、皆さんに2点、紹介いたします。

地域の野球クラブに所属している3年生のM・R さんが8月1日に開催されるエイジェックカップ第51回日本選手権大会の全国大会に出場します。

続いて、この後「壮行会」が開かれますが、吹奏楽部の皆さん、7月17日に行われた芳賀・真岡支部「吹奏楽祭」で演奏した「 静(せい)寂(じやく)と躍動 ~天竜川の船大工~ 」、長野県に流れる天竜川では、川のせせらぎ、鳥たちのさえずり、木々の葉ずれに合わせ、船大工が織り出す釘打ちの軽快なリズムが鳴り響くコントラストをイメージした作品だと聞いています。17日のホール演奏を聴き、その情景が目に浮かぶほど、立派な演奏でした。

7月26日に開催される栃木県吹奏楽コンクールでは、「静寂と躍動」「緩と急」の対比によって進む天竜川の自然と、船大工の職人が織り出す物語を完成させてください。ぜひ、「金賞」を目標にがんばってください。

栃木県民の日

6月15日は、栃木県民の日でした。今年は、県生誕150年を迎えました。本校でも各学級に、県民の日に関する内容の記事(PDF参照)を掲示しました。

また、同日に行われました「知事と語ろう!とちぎ元気フォーラム【ふるさと”とちぎ”の魅力と未来】」では、真岡市内の中学生の代表として本校の生徒会長さんが参加し、自分の考えを堂々と発表してきました。

尊徳太鼓の伝承

去る5月28日(日)、桜町陣屋跡の報徳田で田植え体験のイベントが行われました。機械化が進む中、手作業で苗を植えている姿を見て、懐かしさを感じました。

田植え体験が終了後、尊徳太鼓保存会の皆さんによる太鼓披露がありました。本校の生徒も3名が所属しており、太鼓を叩く勇姿を見せてくれました。

尊徳太鼓保存会の皆さんです。

保存会に所属する3年生3名です。

陣屋跡地に響き渡る太鼓の音色

このイベントに参加して、日本の伝統的な作業方法や、物部地区に伝わる伝統芸能の尊徳太鼓を未来に繋げようと活動している保存会の皆さんに敬意をするとともに、未来を担う子どもたちに、伝統を継承する大切さを伝えていかなければならないと感じさせてくれたイベントでした。

開校記念式典

皆さん、おはようございます。

本日は、28日に77回目の開校記念日を迎える本校の歴史の一部について、皆さんと一緒に振り返って見たいと思います。上級生は、昨年度も目にしたことと思いますが、薄れた記憶を呼び戻してください。

物部中学校の開校記念日は4月28日です。それは物部中学校が、昭和22年、1947年、4月28日、学制改革により開校したからです。学制改革とは、戦後に行われた「六・三・三・四制」への改革のことで、それに合わせて、物部中学校が誕生しスタートしました。そのときの校名は、「物部村立物部中学校」です。

創立2年後に新校舎が完成しましたが、今の校舎とは違う木造平屋建ての校舎でした。この写真は、創立6年後、昭和28年、1953年の校舎の様子です。場所は、今の物部中があるところと同じですが、周りの様子はかなり変わりましたね。

この後は、物部中の歴史を年代順に振り返ってみたいと思います。前庭にある二宮尊徳像ですが、創立からわずか6年後の昭和28年、1953年、3月13日に建立されました。物部地区は二宮尊徳先生ゆかりの地であり、その教えは今でも地区内に息づいています。

昭和29年、1954年、5月3日には、町制施行により二宮町が誕生し、校名も二宮町立物部中学校に変更となりました。当時の看板が放送室わきの職員玄関のところにありますので、ぜひ見てください。

昭和30年、1955年、9月24日には、作詞・羽石五百里さん、作曲・鈴木満雄さんによって校歌が制定されました。

昭和39年、1964年、9月24日には、校舎南側にフランス式庭園が完成しました。フランス式庭園は、左右対称になるように池や植栽を幾(き)何(か)学(がく)的(てき)に配置しているのが特徴です。有名な所で言うと、フランスのヴェルサイユ宮殿の庭園がこの手法の庭園で有名です。真岡市内の学校でこのような庭園を持っているところは、ほとんどありません。

次に部活動での先輩方の活躍を振り返って見ましょう。昭和48年、1973年には、ソフトボール部が県大会で優勝しています。現在は、ソフトボール部はありませんが、プールのわきに当時使用していたバックネットやベンチがあります。そして、野球部。昭和52年、1977年に、北関東大会で優勝を飾ってます。部活動については、この後また出てきますので期待してください。

昭和53年、1978年、3月28日には、新校舎が完成します。色は多少違いますが、まさに、今、皆さんが使用している校舎ですね。左右対称のシンメトリー構造の鉄筋コンクリート3階建て校舎です。保護者の方の多くも、この校舎で学ばれたことと思います。

校訓「まこと」「至誠・勤労・分度・推譲」が定められたのは、昭和59年、1984年、4月28日の開校記念日のことです。この校訓は、二宮尊徳先生の教えでもあり、とても大切な言葉です。みんなでこれからも取り組んでいきましょう。

平成15年には、県駅伝競走大会で、女子が4位入賞を果たします。既に生徒数は、少なくなっていましたが、特設部として活躍してくれました。一昨日は、陸上競技大会があります。学校の代表として頑張ってきてください。

そして、今から15年前の平成21年3月23日に真岡市と二宮町が合併したことにより、校名が今と同じ真岡市立物部中学校となりました。

平成25年から26年にかけて、耐震化と外壁の工事が行われ、外観も今の校舎と同じになりました。

平成27年には、バレーボール部が県総体で準優勝を飾り、見事関東大会出場を果たしました。この時、部員わずか6名で戦い抜いたこと、一人でも欠けたら試合に出場できない中、精神力・責任感の強い生徒たちだったと思います。

翌年の平成28年には、吹奏楽部が栃木県学校音楽祭中央祭の合奏の部で準大賞、県で2位の学校に入りました。やはり、部員数が少ない中での演奏でも、聴いている人たちに感動を与えた演奏だったと思います。

ここで、この物部地区に目を向けて見ます。この建物は皆さん分かりますよね。桜町陣屋跡ですね。二宮尊徳先生が外から戻った時に、足を洗った足洗池、二宮神社、二宮尊徳資料館。

次に、ここはどこですか。高田山 専修寺(せんじゅじ)ですね。つぎの建物は如来堂(にょらいどう)ここには一光三尊仏(いっこうさんぞんぶつ)が安置されています。阿弥陀如来様を中央に、両脇を菩薩立つご本尊(ほんぞん)です。17年ごとにご開帳されるそうです。次は、鐘楼堂(しょうろうどう)です。この鐘を突いた人はいますか。次の建物は御影堂(みえいどう)です。ここに、親鸞聖人像が安置されています。最後に涅槃像(ねはんぞう)です。木造金箔の釈迦涅槃像(しゃかねはんぞう)では日本一ともいわれています。この専修寺は親鸞聖人がこの高田を訪れ、教えを受けた門弟によって立てられた寺とされています。専修寺の建物等は国や県の重要文化財に指定されています。

ここまで、物部中の歴史と郷土の名所二つについて簡単に話をしました。77年目を迎えるにあたり、未来を切り拓く力(学力・人間力)を身に付け、ふるさと物部に貢献できる生徒を目指し、全校生徒90名、力を合わせて最高の物部中学校にしていきましょう。

入学式式辞

花々が美しく咲き誇り、新入生の皆さんをお祝いしているかのようです。このような風光る良き日に、令和五年度物部中学校入学式を挙行できますことを、心から感謝申し上げます。

さて、伝統ある物部中学校に入学された三十名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんが入学されるのを在校生、職員一同心待ちにしていました。そして、保護者の皆様、お子様の大きく成長された姿に喜びもひとしおかと存じます。本当におめでとうございます。

先ほどの新入生呼名の元気ある返事に、これから始まる中学校生活三年間への意気込みが感じられ、たいへん嬉しく思いました。

新入生の皆さんは、本日より物部中学校の生徒となりました。私たちは皆さんが充実した中学校生活が送れるよう、全力で応援しますので、どうぞ安心して中学校生活をスタートさせてください。

さて、これから新しい生活を始める皆さんに、私から二つのお願いがあります。

一つ目は、「早く中学校生活に慣れて欲しい」ということです。教科ごとに先生が変わりますが、基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、自分自身の学力を向上させてください。また、部活動や生徒会活動、運動会や文化祭などの学校行事は、生徒たちの力で行われます。三年生が中心に皆さんを導いてくれます。自分から進んで行事や部活動に参加し、自分のもてる力を大いに伸ばしてください。小学校に比べて学校が遠くなった人もいるかと思います。交通安全に気を付けて毎日元気に登校しましょう。

二つ目は、自分と周りの人の存在を大切にしてほしいということです。

皆さんに次の言葉を紹介します。「リスペクトアザース」。

リスペクトとは「尊敬する」「大切に思う」「敬意を払う」という意味です。そして、アザースとは「自分以外の人、もの」という意味です。この二つを合わせて「自分以外の人やものを大切に思いましょう」ということになります。

私たちの周りには、いろいろな人がいます。趣味や得意・不得意なことも違います。みんなが自分と同じとは限りません。様々な特性・特徴のある人たちで成り立っているのが社会であり学校です。相手の立場を理解しようとせず、自分の都合で判断してしまうことはないでしょうか。それでは、自分の周りの人や物を乱暴に扱う自分勝手な人になってしまいます。大事なことは、自分との違いに気づき、その人の立場になって考えることです。周囲の人を大切に思うことは、自分が周りの人から大切な存在として認められることにつながります。ぜひ、この「リスペクトアザース」を心にとめ、学校生活を送ってください。

保護者の皆様、改めてお子様のご入学、誠におめでとうございます。本日より、本校教職員で未来を担う子供たちを、責任をもってお預かりします。保護者の皆様方におかれましては、本校の教育にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、新入生の皆さんが二宮尊徳先生の「積小為大」の言葉を胸に、中学校三年間で大きく成長することを期待し、式辞といたします。

令和5年4月10日

令和5年度スタート

始業式あいさつ

おはようございます。いよいよ今日から令和5年度第1学期がスタートします。新2・3年生の皆さん、進級おめでとうございます。

5月8日から、新型コロナウイルス感染症が第5類となり、インフルエンザと同じ扱いに変わります。色々な感染症に感染しないよう、今年度も引き続き学校生活においては、予防対策の徹底をお願いします。

さて、3年生皆さん。いよいよ物部中の最高学年になりました。「一人は一校を代表する」という言葉があります。学校の代表は3年生です。最高学年の皆さんに今年度も白いキャンバスを贈ります。

自身の学力向上、生徒会や部活動、運動会や桜町祭などの学校行事での活躍を期待しています。後輩から頼りにされる3年生、自己実現に向けて努力する姿を後輩に是非見せてください。

そして来年の3月、この白いキャンバスに一人一人が、どんな絵が描けたかを振り返ってください。「どんな絵が描けたか」とは、「自分でどんなことができ、何が達成できたのか」また、「学級で何ができたのか」です。それが、物部中学校の新たな伝統となります。よろしくお願いします。卒業する時に、このキャンバスに一人一人が達成できたことを書いて返却して頂ければ幸いに思います。

2年生の皆さんには、次の言葉を贈ります。江戸時代の幕末に福井藩(現在の福井県)で活躍した橋本左内という人が15歳の時に書いた「啓発録」です。

一、「稚心を去る」幼い心や甘えを捨てる。

二、「気を振るう」負けることを恥と考え、油断なく頑張る。

三、「志を立てる」目標を定めそれに向かって努力する。

四、「学に勉める」

学問を学ぶことは大切である。それを、世の中のために正しく生かすことも大切である。

五、「交友を択ぶ」

互いに切磋琢磨できる良き友を選ぶこと。

何かあった時、真剣に心配してくれる友達こそ何よりも大切にすべきである。

今年度は、5月にマイ・チャレンジ、来年2月に立志を迎えます。この1年間の成長の指標にしてください。

この後の入学式で30名の新1年生を迎え、いよいよ先輩と言われる立場です。新1年生の手本となり、安心して中学校生活のスタートが切ることができるのは、2年生の行動にかかっています。よろしくお願いします。

次に、物中メモリーに3つの約束「時を守る 場を清める 礼を正す」が記載されています。この約束は、人として一生涯のものです。これからも継続し、目指す生徒像「未来を切り拓く学力・人間力を身に付け、ふるさと物部に貢献できる生徒」の実現に向けて成長していくことを期待します。

最後に、生徒・教職員が一枚岩となり、「チーム物部」で邁進していくことを願い校長のことばといたします。

修業式式辞

皆さん、こんにちは。

早いもので、令和4年度も修業式を迎えることになりました。先ほど1・2年生それぞれの代表に、修了証書を授与しました。この修了証書は、その学年で学ぶべきことを全て修了したことを証明するものです。この後、担任の先生から受け取ってください。これをもって皆さんは、それぞれの学年を修了しました。4月から上級学年に進級します。進級おめでとう。

進級できたのは、もちろん皆さん自身の努力によるものですが、それだけでなく、保護者や地域の方々、先生方、そして友達の支えがあったからだと思います。是非「ありがとう」という感謝の心を伝えてほしいと思います。

皆さんが入学してきた時に、「リスペクトアザース 自分以外の人や物を大切に思いましょう」という言葉を心にとめて学校生活を送ってほしいと話しました。先ほど色々な人に感謝の心を伝えてほしいと言いましたが、感謝するのは人にだけでなく、教科書やノート、ユニフォームや部活動の用具、楽器など、自分を成長させてくれた物にもありがとうという気持ちを表すことが大切です。これからも自分と共に歩み、自分の成長を手助けしてくれる大切な物です。感謝の気持ちを持って大切にしてください。

次に、進級に当たり各学年にお願いがあります。2年生は、4月から3年生です。物部中学校の顔であり、一人一人がリーダーです。3月10日に28名の卒業生は新たな伝統を残して旅立ちました。皆さん一人一人が思い描く29名の色が、令和6年3月に、どのようにまじわり、皆さんのちからで新たな物部中学校の伝統を作り上げていくかを楽しみにしています。

1年生は、4月から2年生になり後輩である新1年生を迎えます。新1年生の手本となるのは2年生です。新1年生は、きっと皆さんにたくさんのことを聞いてくると思います。自信を持って答えられるように、この1年間をじっくりと振り返り、新1年生が安心できるようなアドバイスをお願いします。また、3年生にとって頼るべきは、やはり2年生です。中堅学年として、3年生をしっかりとサポートし、物部中を支える存在になってください。よろしくお願いします。

最後に、令和5年度は、皆さんが生き生きと活気あふれる学校生活を送れることを祈念して、修業式の話とします。

卒業式式辞

校庭の木々も芽を膨らませ、春の訪れが感じられる今日の佳き日に、令和四年度、卒業式が挙行できますことを、心から感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症の行動制限等が緩和されたとはいえ、感染対策を取りながらの開催となったこと、卒業生の皆さん、そして保護者の皆様には、心よりお詫び申しあげます。

さて、二十八名の卒業生の皆さん、そして保護者の皆様、御卒業おめでとうございます。皆さんの晴れの門出に、心よりお祝いを申しあげます。先ほど、一人一人に卒業証書をお渡ししましたが、担任の先生の、万感の思いを込めた呼名に、大きな声で、応えた返事には、本校での生活を頑張り抜いた満足感と、これから歩む、新しい道への強い決意が感じられました。

皆さんは、本校のよき伝統を守り、さらに新たな物部中を創造すべく、何事にも一生懸命に取り組んで来られました。その足跡を振り返り、皆さんのさわやかな笑顔、真剣な眼差しを思い浮かべるたびに、数々の感動がこみ上げてきます。

「挑、~新たな自分を切りひらけ~」の年間統一テーマ。小さなことでも、挑戦して新しい自分を見つけてほしいという願を込め、この一年間、学校生活を送ってきました。新型コロナウイルス感染症対策により、行事の削減や縮小、郡市各種新人大会の中止やコンクール等の入場制限など、様々な制約がある中でも、皆さん自身が感染症対策を講じ、目の前のあることから率先する行動が、例年以上に行事等を盛り上げていました。

九月、運動会。恒例の応援合戦、紅白両団長の勇ましい姿と団員の結束により、物中生の心意気を示してくれました。団長が足をケガし、入場の際に、友が肩を貸す姿は、参観していた方に、皆さんがもつ、心の優しさを感じさせてくれました。十月、桜町祭。合唱コンクール、曲目「あなたへ~旅立ちに寄せるメッセージ~」は、体育館いっぱいに美しいハーモニーで、参観者を魅了していました。その他の行事でも、常に先頭に立って下級生を引っ張り成功に導いてくれた皆さん、本当にありがとう。

仲間と一緒に勝利を目指して練習に励んだ部活動。活動が制限され、十分な練習時間も取れず、大会に参加する中、運動部の皆さんは最後まで諦めず勝利を目指す姿は、観ている者に感動を与え立派でした。また、吹奏楽部の皆さんも、ホール内での制限がありましたが、保護者の方が見守る中、堂々と演奏する姿は立派でした。

三年間の活動お疲れ様でした。そして、感動をありがとう。

さて、いよいよ皆さんは、これから自分の選んだ道へ、新たな第一歩を踏み出します。ここで、皆さんに餞の言葉を贈ります。

一つ目は、「上手くいかなくなったら、基本に立ち返ればいい」

この言葉は、昨年のサッカーワールドカップカタール大会の日本代表監督、森保監督が一月の研修会で話していたものです。Jリーグの監督時代から言い続けている言葉です。これからの人生、色々な事に挑戦していくかと思います。何かにつまずいたとき、一歩立ち止まり、基本に戻ることの大切さを教えてくれています。

二つ目は、校庭の野球バックネットに掲げてある「積小為大」です。毎日の積み重ねの大切さを知る皆さんは、この物部中で共にした友人を大切にし、自分の夢や目標を実現するために、是非この二つの言葉を頭の片隅に置いてもらえれば幸いにです。いつも温かく見守り、応援してくれる家族、友人、地域の方、先生方などに感謝の心を忘れず、やがて社会に出たときに、「挑戦し、続けて本当に良かった。」と言えるような人生を歩み、これからの物部地区、そして日本、さらには世界に貢献する人になることを心から願っています。

保護者の皆様に一言お祝いを申し上げます。お子様の御卒業、誠におめでとうございます。立派に成長したお子様の姿を目にし、感無量のことと思います。お子様のために、費やした全てが実を結び、本日ここに立派に御卒業の日を迎えられましたことを、心よりお慶び申し上げます。また、この三年間、本校教育に対する格別の御理解と御協力を賜り改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

いよいよ、お別れのときが近づいて参りました。皆さんと過ごした二年間は、私の人生とってかけがえのないものであり、皆さんと出会えたことを誇りに思います。なごりは尽きませんが、本校を巣立っていく二十八名の皆さん、一人一人の洋々たる前途を祈念しまして、式辞といたします。

卒業生の皆さん、本当にありがとう。

令和 5年 3月10日

立志式式辞

立志式にあたり、新型コロナウイルス感染症対策により、立志式を縮小しての開催となったこと、立志を迎えた皆さん、そして保護者の皆様に心よりお詫び申しあげます。

さて、立志を迎えた2年生29名の皆さん、そして保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。立志式は、古来の「元服の儀」にならい、15歳を迎える前の中学2年生の時期に「『志』を立て、自分の将来に向けて、精神的な支えにしよう」という儀式です。

この物部地区ゆかりの、二宮尊徳先生の教え「報徳」には、「至誠」(誠意をもってことにあたること)、「勤労」(自分の努力でものごとを切り拓くこと)、「分度」(見通しを立て計画的に行うこと)、「推譲」(人のために自分の力を尽くすこと)があります。

本校の校訓「まこと」は、この教えをもとに策定したものです。そして、「積小為大」(小さなことを積み重ねないと、大きなことは成し遂げられない。毎日の積み重ねが大切である。)の精神を胸に、生活を送ってほしいと思います。物部中学校を卒業された先輩方は、この精神の下、各界で活躍されています。

先ほど一人一人が堂々と「誓いのことば」を発表してくれました。その様子からは、将来の夢や目標の実現に向かって努力しようとする、強い決意が感じられました。「夢は口に出した瞬間から叶い始める」という言葉があります。是非、自分の描いた将来像に向かって、新たな一歩を力強く踏み出してほしいと思います。

しかし、これから進む道のりは平坦な道ばかりとは限りません。情報化やグローバル化が進展する中、予測困難な変化の激しい時代を生き抜くために必要な力を、ぜひ身に付けてほしいと思います。

最後に、昨年4月に贈った橋本左内の「啓発録、5つの心得」と、身近で支えてくれている家族、自分に関わる人たちに感謝の心を忘れずにしてください。

保護者の皆様に一言お祝いを申し上げます。お子様が立派に成長され立志を迎えられたこと、誠におめでとうございます。ここまで、あっという間の14年間だったのではないかと推察いたします。先ほどの誓いを実現できるよう、今後とも愛情と厳しさを持って見守り導いていただけますよう、お願いいたします。

結びに、保護者の皆様には、本校への御支援、御協力に深く感謝申し上げ、式辞といたします。本日は誠におめでとうございます。

3学期始業式講話

皆さん、明けましておめでとうございます。

新しい年を迎えるとともに、3学期がスタートしました。いよいよまとめの学期です。そして3年生にとっては、中学校生活の総まとめの学期となります。

2学期の終業式で「一年の計は元旦にあり」という話をしました。この休みで、この1年の「目標」を立てることができましたか。人間は新しい年になってカレンダーが一枚はがされるだけで、不思議と気持ちが変わります。学期が変わるだけでなく、新しい年になるということは、自分を大きく変えていくチャンスが来たということです。そのためには、自分が立てた「目標」を責任をもって実行に移していくことが大切です。

一人一人の心の中にある「目標」。明日実現できる「目標」、生涯をかけて実現しようとする「目標」、とさまざまです。

「努力は結果として現れる」2・3年生には、以前話したことがあるかと思いますが、元日本サッカー代表監督のジーコさんの言葉です。自分の立てた目標に向かって、一つ一つ積み重ね、努力することが大切です。その積み重ねとは、学習であり、集団生活を通しての人間関係を高めいてくことが大切かと思います。

もし、つまずいたら、家族、友だち、先生に相談すればいいことです。いろいろな人たちの力を借りることは決して恥ずかしいことではありません。恥ずかしいのは、立てた目標を簡単に諦めたり、投げ出したりすることです。軌道修正をしながら自分の道に力強く進んで下さい。

1・2年生は、4月から中堅学年、最高学年となります。この3学期で、今、自分に何が必要なのかを考えながら学校生活を送って下さい。2年生は、2月3日に立志式を迎えます。しっかりと志を立て、最高学年の準備をお願いします。

3年生は、最終的な進路選択という大切な時期を迎えます。苦しくても逃げないで立ち向かっていって下さい。後輩たち、先生方は、皆さんの前進する姿を応援しています。そして、学級の絆を大切にして3月10日に笑顔で、この物部中学校を巣立って行くことを願っています。

最後に、生徒の皆さんそれぞれが、令和4年度のまとめをしっかりして、新型コロナ・インフンルエンザ等の感染症対策を取り、共に学び・共に励まし合いながら、明るく活気あふれる学校生活を送ってください。

私たち教職員も、生徒の皆さんが安全で安心した生活が送れるよう支援していきたいと思います。

3学期、寒さは続きますが頑張っていきましょう。

3学期の抱負を発表する生徒たち!

2023年の幕開け

生徒の皆さん、保護者・地域の皆様、明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

3年生の皆さん、5日からの私立高校受験頑張ろう! 体調管理には、十分気をつけてください。

生徒の皆さん、10日始業式に会いましょう。

保護者・地域の皆様、本年も本校教育活動に、御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

2023.1.1

本校の屋上から見た日の出です。

朝日が当たる富士山(本校屋上から)

2学期終業式講話

2学期も新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの制約がある中、学校生活を送ることになりましたが、コロナ禍だからこそ皆さんは、色々な場面で知恵を出し合い、話し合いコロナに負けない頑張りを発揮してくれました。

この2学期を学年ごとに振り返って見ます。

まず1年生、宿泊数が一泊と短縮されましたが、3年ぶりの自然教室、集中して竹で食器を作っている姿は、教室で授業を受けている姿、そのものでした。常に集中心を持って取り組むことを今後も続けてください。また、中学校の運動会や桜町祭はどうでしたか。先輩たちの企画力・行動力に驚いた人もいたかと思います。しかし、頼りになった先輩たちも、いずれは卒業します。少しでも早く先輩たちに追いつき、追い越せるよう、その背中をしっかりと見つめ、努力してください。

次に2年生、運動部は夏に3年生から部活動を引き継ぎ、各部とも暑い中、新人大会向けて練習に励んでいました。下級生を引っ張り、毎日の練習に励んでいた姿は立派でした。吹奏楽部も桜町祭後、練習時間が少ない中でも、県南地区アンサンブルコンテストに向けて延長練習で励んでいましたが、学校の諸事情で不参加になってしまったことを、残念に思います。

生徒会役員選挙で令和5年度の新生徒会役員が決まりました。来年1月から動き始めます。現生徒会を手本に、令和5年4月から本格的にスタートができるよう準備をお願いします。

また、マイ・チャレンジで各事業所で学んだことを、今後の学校生活に生かしてもらいたいと思います。

最後に3年生、皆さんには感謝の気持ちしかありません。運動会や桜町祭、その他の学校行事で、常に先頭に立って下級生を引っ張り成功に導いてくれました。まさに今年の生徒会年間テーマ「挑」を、行動で示してくれました。本当にありがとうございました。

そして、いよいよ受験が間近に迫ってきました。この冬休みの1月5日から9日までと、3学期に入ってすぐに私立高校の受験があります。体調管理に十分留意し、私立志望校に受験者全員が「合格」の二文字を得られるよう、全力で学習に取り組んでほしいと思います。頑張ってください。

2022年という年は、冬季北京オリンピック、パラリンピック、カタールワールドカップサッカーが開かれ、テレビ画面等を通して、選手たちが多くの感動を与えてくれました。

スポーツ界で全国民が盛り上がりを見せた1年でしたが、ロシアのウクライナ侵攻や再度、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい始めています。日本を含め世界各国で、地震・竜巻・台風・大雨等の自然災害で命や家屋等を失う被害が、今年も多かったように思います。

また毎年、京都の清水寺で開催された、今年の漢字一文字は「戦」が選ばれ、2位は円安や物価高の影響など、多くの人に不安を与えたとして「安」が選ばれています。

いよいよ明日から冬休みに入ります。夏休みより休業期間は短いですが、夏休み以上に、この冬休みは大切な休みです。それは、皆さんも分かるように2022年から、2023年という新しい年を迎えることです。

皆さんは2022年はどんな1年でしたか。ぜひ31日までに、この1年を振り返って下さい。

そして、2023年、皆さんはどんな年にしたいのか。

「一年の計は元旦にあり」ということわざがあります。1年の計画は元旦(1日)に立てるべきである。物事は、最初が肝心であるというたとえです。1日にとは言いません。この冬休みに目標や計画を立ててみてください。

コロナ禍の冬休み、コロナ対策をしっかり取り、時間を大切にして、自分自身としっかり向き合い、ひと回りもふた回りも成長した皆さんと、来年1月10日の始業式で再会できることを楽しみにしています。それでは、来る2023年の干支、卯年の令和5年が、皆さんにとってすばらしい年になることを祈念して、挨拶とします。どうぞ、よいお年をお迎えください。

講話(人権について)

いよいよ2022年も、この12月だけとなりました。

体調不良を訴える生徒が自然教室後、多く見られたため3年生は昨日まで期末テスト、1・2年生は本日、真岡市総合学力調査、明日から9日の2日間が期末テストとなりました。3年生は1か月後に私立高校の受験を控えています。寒さが続きますが、体調管理をしっかりて学力調査・高校受験に臨んでください。

12月4日(日)から10日(土)までの一週間は、人権週間です。人権とは、「人間が生まれながらに持っているあたりまえの権利」であり、その中でも「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」「命を大切にすること」「みんなと仲良くすること」を心がけてもらいたいと思います。

物部中学校でも、人権意識の高揚を最重要課題の一つと捉え、12月9日(金)に人権集会が開かれます。人権擁護委員さん4名の方を迎え、人権に関わる話を聞く予定です。

この写真を見てください。

現在カタールで開かれているワールドカップサッカーで日本代表が、各上のドイツに逆転で勝利した時、SNS上で「チーム・各選手に称賛するコメント」が多く書き込まれました。グループ予選2試合目に格下のコスタリカに負けた時、「監督・選手に誹謗中傷的なコメント」が書き込まれ、最後には一定の選手に対して集中攻撃(炎上)が見られました。このような現象は、自分の名前を明らかにせず、不特定多数の人に自由に情報を公開できる特性が悪用され、悪口が書き込まれたり、プライバシーが侵害されたりするなどの問題が生じたからです。皆さんは、このような行為をどう思いますか。

今、私たちができることは、「自分の心に偏見の芽はないか」「みんなと違うという理由だけで排除や差別をしていないか」「弱い立場の人をいじめていないか」この3つの点を見つめ直してください。そして、常に自分自身を厳しく見つめることが大切かと思います。