校長室から

4月講話

『今、できること(やるべきこと)!』

みなさん、おはようございます。今年度初めての全校朝会ですね。1学期がスタートして、2週間。皆さんはどんな2週間でしたか。

始業式・入学式の学校行事、対面式・部活動紹介の生徒会行事に参加する皆さんの様子を見させていただきましたが、緊張感の中にも和やかさを感じる場面があり、皆さんが笑顔で一生懸命に様々な活動に取り組んでいることが確認できました。3年生は最上級生らしくリーダーシップを発揮して物部中をけん引して行こうとする姿、2年生は中堅学年として1年生のよき手本になろとする姿、そして1年生は先輩を見習いながら、あっという間に中学生らしくなってきましたね。これからの飛躍を予感させる行動に安心するとともに、大変うれしく思いました。

5月11日(火)に、1学期の中間テストに変わる実力テスト、5月27日(木)に、全学年で学力調査があります。1年生は真岡市が、2年生は栃木県が、そして3年生は国が実施しているものです。将来、社会人になったときに必要な力は何か、大変役に立つ調査です。ぜひ、その結果で自分の弱点・補強するところなど学力を向上させるために『今、できること(やるべきこと)!』は何かを考えてください。これからの時代は、人工知能の進化など、変化の激しい予測困難な時代です。そこで頼りになるのは、「確かな学力」を身に付けることです。勉強は決して楽ではありませんが、自分自身のため、そしてよりよい未来社会を生き抜くために、取り組んで行きましょう。

ここで91名がそろった初めての朝会なので、始業式・入学式で話した内容を整理したいと思います。

始業式では、2.3年生の皆さんに2017年ダボス会議で17の目標を掲げ、「誰も置き去りにしない世界を目指して」世界各国の人々での取組、「SDGs」の話、入学式では、「リスペクトアザース」という英語の言葉を紹介しました。「自分以外の人やものを大切に思いましょう」と解きました。

昨年度のスローガンは「物中進化 限界への挑戦!」でした。二宮尊徳先生の教えが息づく歴史と伝統のある物部中です。そして75歳を迎える今年、皆さんの先輩方のたゆまぬ努力によって、地域に誇れるすばらしい学校を、これ以上に発展させなければなりません。それには、91名が誰ひとりも置き去りなく、さらに物部中をよくしていくために、『今、できること(やるべきこと)!』は何か。そんな思いを込めて、「物中 SDGs」を生徒と先生方の合い言葉(スローガン)と考えています。皆さんが17の目標を一つ一つ理解していき、その中の一つでも実践できるものを見出すことが、これから社会に飛び出す皆さんは、世界の人々と同じ視野、考えを共有し合いながら、国際社会に貢献する人に成長していくと信じています。

次に、「リスペクトアザース」ですが、相手(友達)を大切に思うことは、「SDGs」17の目標の中に当てはまる言葉かと思います。自分との違いに気づき、その人の立場に立って物事を考え、判断する能力を身に付けてほしいということです。先生は、皆さんと2・3年生は4月7日に、1年生は4月8日に出会いました。これから皆さん一人一人のことを理解しようと努力していきます。そして、皆さんがこの物部中で安心して学校生活を送れるよう、また、学習・部活動等で安全な環境で活動ができるよう先生方と協力して皆さんを見守っていきます。こういうことが、周囲の人を大切に思うことの一つかと思います。是非、この言葉「リスペクトアザース」を心にとめて学校生活を送ってください。

この二つことを、今年度から新たに教育活動に組み入れていきたいと考えています。よろしくお願いします。

最後にお願いです。始業式に新型コロナウイルス感染拡大の第4波の兆候と言いましたが、もはや第4波に入っているのが現状です。学校生活や部活動での対外試合等でのうがい・手洗い・消毒・換気・マスクの着用・ソーシャルディスタンス(フィジカルディスタンス)の徹底をお願いします。

ありがとうございました

この度の定期異動で、真岡西中学校勤務を命ぜられ、物部中を離れることになりました。

2年間、明るく素直で元気いっぱいの生徒たちに囲まれ、また、保護者の皆様、地域の皆様から格別の御厚情を賜り、充実した日々を過ごすことができました。

学校だよりはもとより、学校ホームページに関しても、多くの方々に御覧いただき、心より感謝申し上げます。

様々な内容を発信して参りましたが、特に、学校経営理念である、「『地域貢献』『国際貢献』を合言葉に、二宮尊徳先生の教えが今なお息づくふるさと物部を愛し、夢を持って、広く国際社会で活躍できる生徒の育成」に関する内容を、数多く提供させていただきました。

校長として、至らない点が多々あり、十分な成果を上げることはできませんでしたが、本校を巣立っていく生徒の様子から、3年間の確かな成長と明日への希望を感じることができ、幸せでした。

勤務先は変わりますが、物部中学校のますますの御発展を、心よりお祈り申し上げます。

2年という短い間ではありましたが、本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

令和3年3月30日 校長 市村 政幸

感謝の心

一昨日、令和2年度修業式を行いました。

代表の生徒に修了証書を授与し、1年生27名、2年生33名全員の修了と進級を認めました。

校長講話の主な内容は、以下のとおりです。

進級できたのは、保護者や地域の方々、先生方など、多くの方々が皆さんを支えがあったから。

そのことを自覚し、その方々に、是非「ありがとうございました。」という感謝の心を伝えてほしい。

感謝は人にだけでなく、教科書やノート、ユニフォームや部活動の用具、楽器など、自分を成長させてくれた人以外の物にもありがとうという気持ちを表すことが大切。

感謝の気持ちを持てるというのは、精神的に大人になった証拠。

自分は周囲から支えられている、有り難いなという感謝の心があって、はじめて人は、安心して次のステップへと進むことができる。

ぜひ感謝の気持ちを大切にしてください。

2年生は、4月から3年生。学校の顔であり、リーダーである。

学校生活の全てにおいて、その方向性や雰囲気を決定付けることになる。

まずは、理想の物部中を、一人一人が思い描くことが大切。

次に、物部中をよりよくしていくための具体的な方法について、話し合う。

方向性が決まれば、次は実行。固い決意を持って、必ずやり遂げてること。

皆さんの力で生まれ変わる、新しい物部中学校を楽しみにしている。

1年生は、4月から2年生になり後輩である新1年生を迎える。

新1年生は、3年生とともにまずは2年生を手本とします。

新1年生の質問に、自信を持って答えられるように、この1年間をじっくりと振り返ることが大切。

また、最上級生である3年生にとって、頼るべきは2年生である。

中堅学年として、3年生をしっかりとサポートし、物部中を支える存在になってほしい。

令和3年度こそ、コロナ禍が収束に向かい、物部中の生徒が伸び伸びと学校生活を送れることを祈念しています。

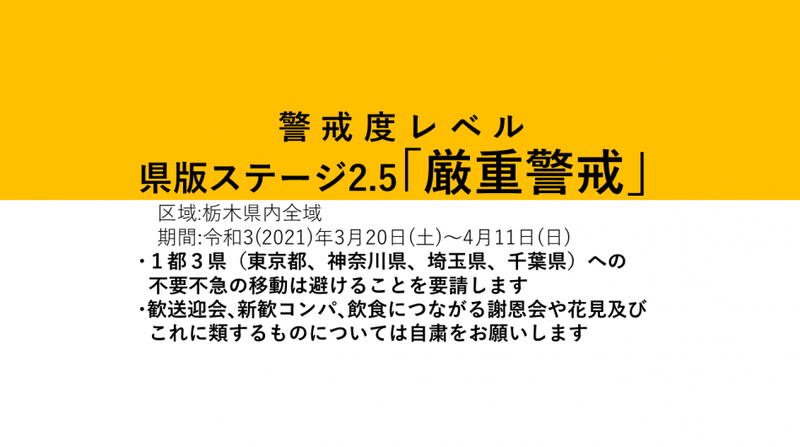

感染再拡大の危機

新型コロナウイルスに関しては、順調に感染者が減っていた栃木県の状況が変わり、増加に転じています。

そのため、県は警戒度レベルが一つ上げ、県版ステージ2.5「厳重注意」にしました。

期間は、3月20日(土)~4月11日(日)までとなります。

特に、気を付けるべきこととして、「1都3県への不要不急の移動は避けること」や「マスクの着用、換気をはじめ、3密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策の徹底」、「感染リスクが高まる『5つの場面』での注意」などがあります。

昨年も桜が咲くお花見の時期から感染者が急増し、学校も臨時休業にせざるを得ない状況となりました。

同じことを繰り返さないよう、本校としても緊張感を持って感染防止対策に取り組み、コロナ禍を一刻も早く収束させ、当たり前の日常、当たり前の学校生活を取り戻せるようにしたいと思います。

生徒の皆さんも、もうすぐ春休みですが、気を緩めることなく感染防止対策を徹底してください。

一人一人の心掛けが何よりも大切です。よろしくお願いします。

東日本大震災から10年

昨日、3月16日(火)、全校朝会を実施しました。

感染防止対策として、しばらくの間、全校朝会を各教室で映像を視聴する形で実施していましたが、県の警戒度レベルも下がったことから、久しぶりに体育館で実施しました。

1・2年生の生徒全員から、朝の元気な挨拶をいただき、身が引き締まる思いがしました。

講話の内容は、以下の3点です。

・憧れの3年生(卒業生)を超えていけるよう頑張りましょう。

・新型コロナウイルス感染症については、引き続き緊張感をもって感染防止対策を徹底していきましょう。

・東日本大震災の教訓を忘れず、防災意識を高めていきましょう。

特に、東日本大震災については、1・2年生にとっては、3~4歳での体験であることから、その概略を以下のように具体例を挙げて話をしました。

・先週の3月11日は、東日本大震災からちょうど10年目に当たる、節目の日だった。

・本校では、国旗を半旗掲揚にして弔意を表すとともに、シェイクアウト訓練を行った。

・担任から東日本大震災の話を聞いたあと、地震発生時刻である14時46分から1分間の黙とうを行い、震災で亡くなられた方々の御冥福をお祈りした。

・東日本大震災は、地震の規模を表すマグニチュードは9.0~9.1という超巨大地震で、日本では観測史上最大、世界でも4番目ぐらいに大きな地震である。

・巨大津波の発生により、甚大な被害がもたらされた。

・津波は、最大で海岸から6kmの内陸まで達し、津波の高さは10m以上(最大16m)、最大遡上高40mを記録した。

・死者・行方不明者は2万2千人にも及び、10年が経過した今なお、4万人ほどが避難生活を送っている。

・巨大津波により、福島第1原発の1~5号機で全ての電源を喪失し、1~3号炉で炉心溶融(メルトダウン)が発生、それに伴い、大量の放射性物質が空気中に拡散し、原発周辺が立ち入り禁止区域となった。

2011年3月11日(金)14時46分、通称「3.11」。この未曾有の震災を経験した私たちは、亡くなられた方々を悼みつつ、防災について改めて考える必要があります。

次に、発生が予想されている巨大地震は、「南海トラフ地震」です。静岡県から宮崎県にかけての一部では、震度7の強い揺れが想定され、また、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されています。

日本大震災から10年、「3.11」を決して風化させることなく、本校では命を守るための防災教育の充実を図って参ります。

栄光の架け橋

本日、3月10日(水)、令和2年度卒業式を挙行しました。

コロナ禍により、規模を縮小しての実施となりましたが、式中の卒業生の態度は大変立派で、学校3年間の確かな成長と今後の大いなる飛躍への期待を感じさせてくれました。

式辞の中では、3年間のたくさんの活躍を振り返り、74年の長い物部中の歴史に輝かしい新たな一ページを刻んでくれたことについて、お礼を述べました。

また、はなむけに、第二次世界大戦のとき、ナチスの強制収容所に入れられたユダヤ人の中で、奇跡的に生き残ることができた精神科医のヴィクトール・フランクル氏の次の言葉を贈りました。

「どんなときも、人生には意味がある。」

「あなたを待っている『誰か」がいて、あなたを待っている『何か』がある。」

「そしてその「何か』や『誰か』のために あなたにもできることがある。」

コロナ禍の今だからこそ、逆境に屈することなく、希望を光を心に灯し、力強く前進してほしいという願いを込めて贈りました。

物部中を巣立ち、それぞれの道を歩む38名の卒業生の前途に、幸多からんことを心からお祈りいたします。

啓蟄(けいちつ)

今日、3月5日(金)は、二十四節気の一つ「啓蟄(けいちつ)」です。

「啓」には「開く、開放する」などの意味があります。

「蟄」には、「冬ごもりのために、虫などが土中に隠れ閉じこもる」などの意味があります。

そのため「啓蟄」とは、「春の暖かさを感じて、冬ごもりしていた虫が外に這い出てくる頃」を示します。

この時期は、一雨降るごとに気温が上がり、日足も目に見えて長くなるなど、春が確実に近付いてきます。

もちろん、目を覚ますのは、虫たちだけではありません。

わらびやぜんまいなどの山菜やつくしなども、土から顔をのぞかせます。

同時に、私たち人間も心躍るような、わくわくした気持ちになります。

3年生は新たな旅立ちに向けて、1・2年生は進級と新しい物部中の創造に向けて、いよいよ本格的な始動のときです。

物中生の大いなる飛躍を期待しています。

あえて怠けものを許す、アリの不思議な生態

先日、資料を整理していたらアリについての面白い話がありましたので、掲載します。

初夏の日差しの中、焼けつく地面を延々と列をつくり、エサを巣穴に運び入れるアリたちの姿は、勤勉という価値を具現したものに見えます。彼らの働き方は、太古から社会性生物として持続可能な集団生活のために進化し続け、たどり着いたものでもあります。

そんなアリたちはさぞかし働き者であると思われますが、実は、7割は働いていないということをご存知でしょうか。地表部分で懸命に働くアリたちの姿をみると、全体がフルに活動しているように見えますが、見えない部分で7割のアリたちは暇にしているというのです。そして、このアリたちの存在が、高度な社会的集団生活を成立させる肝であると言われています。

例えば、アリの中にも気まぐれで集団行動が苦手な個体がいます。そうしたアリは、仲間が出すフェロモンの道筋から迷い出てしまい、フラフラ彷徨っているように見えるときがあります。しかし、こうした行動が偶然にも新しいエサ(資源)の発見につながり、一躍英雄になることがあるそうです。

また、生まれてからの期間の差による分業を行い、子育てなどは若い個体が担当し、危険な仕事は寿命が短い個体が担当していると言われています。自然災害や天敵等によって巣穴が危機に直面したとき、決然と活動スイッチが入り、敵や災害に立ち向かう決死隊のように働くアリがいるということです。

このように、一見遊んでいたり、暇そうにしたりしているアリたちにも、役目がそれぞれ与えられています。ただ、その個体が生きているうちに、そうした反応を示す機会に出遭わないこともあるので、働かないように見えることがあるのでしょう。

アリたちの約7割が働いていないとは、知りませんでした。

気まぐれなアリや一見怠けてるように見えるアリによって、人間社会に匹敵する高度な集団生活を営むアリたちに、心から拍手を送りたいと思います。

宇宙の深淵

一昨日、2月24日(水)に、全校朝会を実施しました。

私からは、「緊急事態宣言発令解除後の新型コロナウイルス防止対策の徹底」、「県理科研究展覧会最優秀賞受賞」、「宇宙の始まりと終わり」の3点を話しました。

話の中心である「宇宙の始まりと終わり」の要旨は以下のとおりです。

多くの数を表す言葉に「星の数ほど」という言葉があります。

では、この宇宙には、どれぐらいの星の数があるのでしょうか。

肉眼で見ることができる星は、約4000個です。

一般的な大きさの銀河には星が50兆個ぐらいあり、その銀河が宇宙には2兆個ぐらいあります。

宇宙全体の星の数は、地球上にある全ての砂の数よりはるかに多いと言われています。

ちょっと信じがたいですが、事実です。

では、この宇宙はどのように誕生したのでしょうか。最新の宇宙論の一つを紹介します。

宇宙は「完全な虚無の世界」である、マザーユニバースから誕生したと考えられています。

今から138億年前にマザーユニバースの一部が変形し、暗黒エネルギーが解放されて他の場に供給され、偶然宇宙が誕生しました。

大きさは、1000兆分の1mほどの大きさしかありませんでした。

その後、急激なスピードでインフレーションと呼ばれる膨張が起こり、その直後にあの有名なビッグバンが起きたとされています。

そして宇宙誕生の3分後から、現在の宇宙にある物質すべての性質を決める元素ができはじめ、その後何種類もの原子がつくられ、やがて星がきらめき銀河が渦巻く、広大な宇宙ができあがりました。

次は、宇宙に終わりはあるのかという問題です。ここでは、宇宙に存在する物質を考える必要があります。

星の原料など私たちの知っている物質は、宇宙の全ての物質のわずか5%ほどでしかなく、残り25%が暗黒物質、さらに残り70%が暗黒エネルギーだということが分かってきました。

様々な研究から宇宙は、このまま加速度的な膨張が続くと考えられています。すると最後はどうなるのか。

全ての恒星が燃え尽き、銀河が消滅し、全てが薄まり続ける宇宙の中で、最後に残ったブラックホールすらも蒸発し、広がりすぎたがゆえに何も起きない漆黒の闇、冷たい静寂の宇宙、「ビッグウィンパー」が訪れるとされています。

宇宙について、誕生から終焉まで駆け足で見てきました。

不確実な部分はありますが、長い長い宇宙の歴史からすれば、極めて短い歴史しか持たない人類が、宇宙の謎の解明までもう一歩のところまで来ていることが、すごいと思います。

まさに、人間の無限の可能性を感じます。

この宇宙の話のように、難しい数学や物理は分からなくても、科学を楽しむことは十分にできます。

科学技術の一層の進展が予想される21世紀、科学に振り回されることなく、楽しんでみてはいかがでしょうか。

掃除をすると

校長室の前の廊下に、「凡事徹底」と書かれた表紙の日めくりカレンダーがあります。

発行は、「日本を美しくする会」です。

この会は、イエローハットの創業者、鍵山秀三郎氏が立ち上げたものです。

鍵山氏は、一代で同社を一部上場企業に育て上げましたが、同時に、よりよい社風の構築に向けて創業以来続けている「掃除」が世間の評判を呼び、後に掃除運動が会社内外に広がっていきました。

日めくりカレンダーの21日には、

-掃除をすると-

心が磨かれる

謙虚な人になれる

気づく人になれる

感動の心が育まれる

感謝の心が芽生える

と記されています。

本校では、無言清掃を推進しています。無言で清掃を行うことで、心を育てる教育です。

清掃の時間には、校内放送で「自分を磨き上げる20分。どれだけ無言で(意志を貫く力)、どれだけ見付けて(気づく力)、どれだけ人のために(気配りの力)、掃除ができるか。」とうい言葉が流れます。

「凡事徹底」を座右の銘とし、「掃除」による心の教育を推奨する、鍵山氏の言葉に通じる取組だと思います。

生徒たちが生きるこれからの時代は、将来の予測が困難な、変化の激しい時代になると言われています。

そのような状況は、往々にして人の心から余裕を奪い、「自分さえよければ」という風潮を生みがちです。

しかし、そのような厳しい時代だからこそ、感謝の気持ちを持って、謙虚に他人の役に立つことを行うことが大切だと思います。

本校では、今後も無言清掃を通した心の教育を推進して参ります。

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ

2012年6月、ブラジルのリオデジャネイロで、国連の「持続可能な開発会議」が開催されました。世界の首脳・閣僚が参加し、自然と調和した人間社会の発展や貧困問題などが話し合われましたが、演壇に立った南米のある大統領のスピーチが、世界中に感動を巻き起こしました。8分間の熱弁が終わると、静まり返っていた会場は沸き立ち、聴衆の拍手は鳴り止むことはなかったのです。

その人は、ウルグアイ第40代大統領ホセ・ムヒカ氏(85)です。ムヒカ氏は、この演説をきっかけに一躍時の人となり、質素な暮らしぶりでも注目されました。大統領公邸には住まず、首都郊外の古びた平屋に妻のルシア・トポランスキ上院議員と二人で暮らしています。古い愛車をみずから運転し、庶民と変わらない生活、気取らない生き方を貫いたことで、いつしか尊敬を込めて、「世界で一番貧しい大統領」と呼ばれるようになりました。2009年の選挙で当選し大統領となってからも、給与のほとんどを寄付していたことでも知られています。ムヒカ氏は、2015年に大統領の職を辞し、上院議員として活動していましたが、2020年10月20日に高齢と持病を理由に政界からの引退を表明しました。

数々の名言を残したムヒカ氏ですが、先人の教えに基づく、「貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。」という言葉は胸に刺さります。

くしくも、SDGs「持続可能な開発目標」が、2015年の国連で全会一致で採択されました。貧困や環境、ジェンダーなど、17の目標と169のターゲットがあり、2030年までの達成を目指すとされてます。

ムヒカ氏の2012年の演説は、正にこれを先取りしたものとなっています。

最近、ムヒカ氏の2012年の演説を絵本にした「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」を読んで、上記のようなことを考えました。

SDGs、持続可能な社会の実現に向けて、どのような取組が可能か、本校の生徒たちと一緒に考えていきたいと思います。

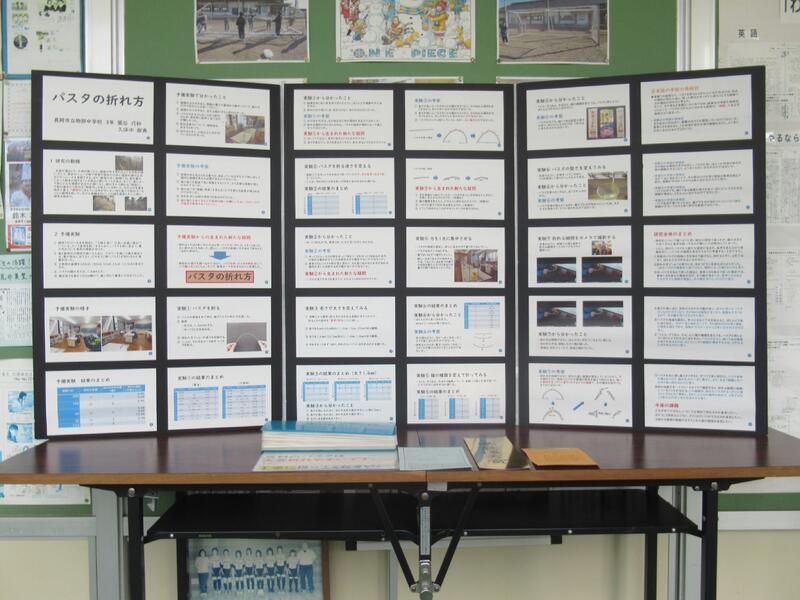

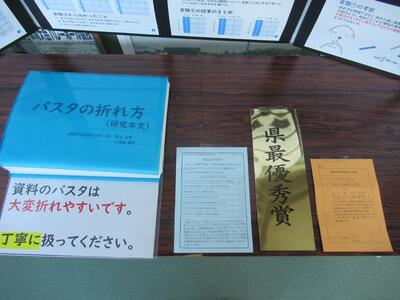

おめでとう

本校の2名の3年生が共同で研究した理科研究の作品が、「第74回栃木県理科研究中央展覧会並びに発表会」で最優秀賞(県の1位!)に輝きました。

本校にとっては、平成10年度以来、22年ぶりの快挙となります。研究を行った、3年生の2人の生徒に心から拍手を送りたいと思います。おめでとうございます。

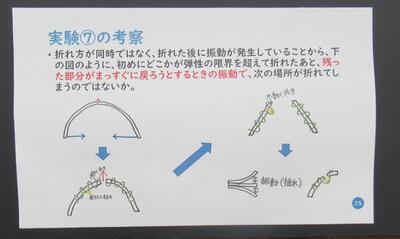

研究の題名は、「パスタの折れ方」です。

パスタに力を加えて折ると、2本ではなく3本以上に折れることがほとんどですが、その原因を様々な角度から追究し、パスタの折れ方の謎に迫りました。

例えば、パスタの長さや太さを変えて折ってみたり、左右を固定したパスタの中央におもりを吊り下げて折ってみたりしました。

また、折れる瞬間の様子をハイスピードカメラで撮影して、原因を探ったりもしています。

実験結果から新たな疑問が生まれ、方法を工夫してまたその謎に挑んでいく、ストーリー性のあるすばらしい研究だと思います。

県の審査員の先生からは、「普段、何気なく見過ごしてしまうことの中から疑問を見付け、パスタという身近な素材を用いて、根気強く研究を進めたことがすばらしい。」とお褒めの言葉をいただきました。

理科研究を行うと、物事を様々な角度から見る力や自由な発想力、論理的思考力などが育まれます。

これらの力は、人工知能の進化により大きな変化が予想される将来においても、大いに役立つはずです。

理科研究が物部中の新たな伝統となるよう、来年度に向けて、今の1・2年生の新たな挑戦を楽しみにしています。

だいじょうぶだよ

先日、長谷川和夫先生作の絵本「だいじょうぶだよ ーぼくのおばあちゃんー」という絵本を読みました。

きっかけは、長谷川先生の著書である「ボクはやっと認知症のことがわかった」の中で紹介されていたからです。

医師である長谷川先生は、日本の認知症研究の先駆けであり、第一人者です。

患者が認知症かどうか判断する「長谷川式簡易知能評価スケール」の発案者としても有名です。

そんな長谷川先生は、自身が認知症を発症したことを公表し、当事者の目から見た認知症の実際を、講演や著書により広く世の中に発信しています。

それにより、同じ病気に苦しむ患者さんやその家族の方々は、たくさんの希望をもらっているものと思います。

「だいじょうぶだよ ーぼくのおばあちゃんー」は、認知症になったおばあちゃんとその家族の話ですが、長谷川先生の実体験がもとになっているようです。

認知症が進んだおばあちゃんが、家族での会話の席で、

「みなさん どなたですか? みなさんが だれか わからなくて…」

と言います。

それに対して、孫の小さな男の子が、

「おばあちゃん、おばあちゃんは ぼくの おばあちゃんだよ。おばあちゃんが わからなくても、

ぼくも ママも パパも おねちゃんも みーんな おばあちゃんのことを よーく しっているから だいじょうぶだよ。

しんぱいないよ、おばあちゃん!」

と声を掛けます。

それを聞いたおばあちゃんは、不安な気落ちが和らぎ、笑顔を取り戻すという内容です。

人生100年時代が到来しようとしている今、認知症の問題は避けては通れない問題です。

誰もが発症の可能性があります。

そのとき、この男の子のような声掛けが自然とできるような、そんな世の中であってほしいと思います。

物部中の目指す生徒像は、「ふるさと物部を愛し、心やさしく覇気のある生徒」です。

本校での取り組みが、誰もが安心して暮らせる、思いやりにあふれた世の中の実現に向けた一助になれば幸いです。

あわてなさんな

谷川俊太郎さんの詩、「あわてなさんな」に心惹かれました。

「あわてなさんな」 谷川俊太郎

花をあげようと父親は云う

種子が欲しいんだと息子は呟く

翼をあげるわと母親は云う

空が要るんだと息子は目を伏せる

道を覚えろと父親が云う

地図は要らないと息子がいなす

夢を見ないでと母親が云う

目をさませよと息子がかみつく

不幸にしないでと母親は泣く

どうする気だと父親が叫ぶ

あわてなさんなと息子は笑う

父親の若い頃そっくりの笑顔で

私たちが子供を見るとき、どうしても大人の目線で見てしまいます。

そのため、失敗しないで最短距離で成功をつかめるように、先回りをしてあれこれ手伝いがちです。

でも、子供は、花(成功)をもらうより、種(可能性)をもらったほうが、うれしいのではないでしょうか。

種子を手間暇かけて世話をして、自らの手で芽吹かせ、花を咲かせる喜びを知る。

谷川さんの詩、「あわてなさんな」は、「子供の可能性を信じ、じっくり成長を待つ大切さ」を教えてくれてるような気がします。

ときには、ぐっとがまんも必要ですね。

遠くをはかるもの

昨日、2月4日(木)、立志式を行いました。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下での実施ということで、内容を大幅に変更し、感染症対策を十分に講じた上で、2年生とその保護者の方々のみでの行いました。

式中、「誓いのことば」を堂々と発表する生徒たちの姿から、14年間の確かな成長を感じるともに、今後の更なる飛躍に期待が膨らみました。

私の式辞では、物部地区とも縁の深い二宮尊徳先生の言葉を贈りました。

遠くをはかる者は富み 近くをはかる者は貧す

それ遠くをはかる者は百年のために杉苗を植う

まして春まきて秋実る物においてをや

故に富有なり

近くをはかる者は春植えて秋実る物をも尚遠しとして植えず

唯眼前の利に迷うてまかずして取り

植えずして刈り取る事のみ眼につく

故に貧窮す

意味は、「将来を考える人は裕福になり、目先のことを考える人は貧しくなる。将来を考える人は、百年のために杉の苗を植える。もちろん、秋実るものを考えて春、種をまく。だから豊かになるのだ。しかし、目先のことばかり考える人は、春植えて秋に実るなど遅すぎるとして植えない。目の前の利益に迷って、何も植えようとしないで刈り取るばかりだ。だから貧しくなるのだ。」となります。

御存知のこととは思いますが、二宮尊徳先生は、江戸時代後期の農政家、思想家です。現在の神奈川県小田原市に農家の長男として生まれ、自らの努力で逆境を切り拓くとともに、惜しみなく農民を指導し、報徳仕法により桜町領をはじめ多くの農村を復興させました。

二宮尊徳先生の言葉を胸に、立志を迎えた2年生の皆さんが、ゲームやSNSなどの身近な誘惑に惑わされ「近くをはかる者」になることなく、「遠くをはかる」熱い思いを大切にして、夢の実現に向けて、積小為大の精神で一歩一歩前進していくことを期待しています。

しもつかれ

「しもつかれ:神社に供え、近所で分け合う、昔ながらの伝統食」

今日、2月3日(水)の給食に、栃木県の郷土料理である「しもつかれ」が出ました。伝統的な「しもつかれ」は、割とくせのある味ですが、給食では、小中学生にも食べやすいように、かなり工夫されています。

私が子供の頃は当たり前のように2月の初午の日に食卓に並びましたが、今頃はどうなのでしょうか。そういう我が家でも20年ほど見ていません。

「しもつかれ」は初午(はつうま:2月最初の午の日)に、わらをたばねて作った「わらづと」に入れて、赤飯といっしょに稲荷神社にそなえる行事食です。「しもつかれ」という名前の由来には下野(しもつけ:栃木県)だけで作るからという説と、酢むつかり(いった大豆に酢をかけた料理)からきたという説があります。「七軒の家のしもつかれを食べると病気にならない」といわれ、近所の人たちと分け合って食べることが多い郷土料理です。

「しもつかれ」に使うダイコンやニンジンは「鬼おろし」という竹でできた目のあらいおろし器を使います。材料を大きく削ることができるので水分がでにくく、野菜の風味を残すことができます。それぞれの家に昔から受けつがれてきた作り方があり、同じ「しもつかれ」でも、家庭によってずいぶん味がちがうようです。

時代の流れとともに郷土料理が家庭から姿を消しつつある中、学校給食で「しもつかれ」が出ることは本当に有り難いことだと思います。

食べるだけでその当時の記憶がよみがえってくる、そんな郷土料理はこれからも継承していきたいものです。

新しい時代に必要な力

昨日、1月27日(水)、全校朝会を実施しました。

私からは、「緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス防止対策の徹底」、「二十四節気(大寒)と日本人の季節感」、「新しい時代に必要な力」の3点を話しました。

話の中心である「新しい時代に必要な力」の要旨は以下のとおりです。

皆さんが生きる将来の社会は少子高齢化が進行し、現在、総人口の約28%である高齢者の割合が、30年後の2050年には、約40%になる見込みである。

人口自体も、現在の1億2600万人から、2/3の8000万人程度になると考えられている。

社会保障の面からも、1人で1人を支える大変な時代になる。

現在、第四次産業革命が進行していると言われている。

IoT(モノのインターネット)に代表されるように、あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、それらが互いにリアルタイムで情報をやり取りしつつ、人の指示を逐一受けずに判断・機能し、システム全体の効率を高めるとともに新たな製品・サービスを創出していく、超スマート社会、Society5.0と呼ばれる社会である。

そのような時代を生きる皆さんに必要な力は何か。

・時代の変化に合わせて、様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していく力

・グローバル化が進展することから、国籍や人種を問わず、多様性を受け入れ協力して課題を解決する力(英語の学習は、ますます重要)

・対話により、結論を導き出してく力

・AIが苦手な部分として、目的そのもの考える力。そのためには、価値を見付け生み出す感性や好奇心、探求力などが必要。それらはAIによって代替できない、人間の強みである。

新しい時代を生きる皆さんには、教えてもらったことを忠実に再現する力だけでは、不十分で、与えられた課題を独創的な方法で解決する創造力や、課題そのものを自ら見付け改善していくような力が必ず必要になる。

それらを念頭に作られた新しい学習指導要領が、来年度、令和3年度から全面実施となる。

新しい学習指導要領のキーワードの一つに「主体的、対話的で深い学び」があるが、正に、新しい時代に必要な力につながるものだと思う。

皆さんが、変化の激しい30年後の世界でも活躍できるように、先生方と一緒に新しい時代に必要な力をしっかりと身に付けていこう。

(三菱総合研究所・未来社会構想2050より)

日日是好日

緊急事態宣言の効果もあってか、新型コロナウイルスの新規感染者数が着実に減ってきています。本県においても、昨日の感染者は18名と、昨年12月21日以来35日ぶりに20名を下回りました。

「日日是好日」という言葉があります。

今から千百年ほど前、中国の唐の国に雲門という禅僧がいました。

ある日、雲門禅師が修行者に、「これまでの15日にどう向き合ったかは聞かない。これからの15日とどう向き合うのか一言で言ってみなさい。」と言いました。

そして、答えられなかった修行者に代わり、雲門禅師は自ら「日日是好日」と答えました。

読み方は、「にちにちこれこうにち」とされていますが、「にちにちこれこうじつ」や「ひびこれこうじつ」などとも読まれます。

文字どおりに解釈すれば、「毎日毎日が良き日だ」となりますが、そこから発展して、「毎日が良き日となるよう努めるべきだ」、「日々について良いの悪いのと考える心を捨て去りなさい」、「どのような日も良い日だと受け止め、自分の生に感謝しなさい」など、禅問答だけに様々な解釈があるようです。

新型コロナウイルスについても、過ぎ去った時間ではなく、これからが大切です。日々の感染者数に一喜一憂せず、「日日是好日」、毎日が良き日になるよう努めていきましょう。

もう少しのがまんです。

今日は大寒

本日、1月20日(水)は、二十四節気の一つ「大寒」です。

「大寒」とは、冷気が極まって最も寒さがつのる頃を指します。

今日の真岡市の最低気温はマイナス8.4℃、午前4時に記録されました。凍えるような寒さです。

二十四節気は、季節を表す言葉であり、古代中国で誕生しました。

二十四節気は、1年を24分割するのですが、その分け方は、日照時間が最も長い「夏至」と最も短い「冬至」で2分割。昼夜の時間が同じ長さになる「春分」と「秋分」で4分割。それらの間に「立春」「立夏」「立秋」「立冬」を入れて8分割。その8つをさらに3分割して24に分けます。二十四節気は、全て漢字二文字で表され、大寒の次は2月3日の「立春」です。

二十四節気を更に3分割したものが、七十二候となります。

今も昔も、日本人は、季節に寄り添いながら暮らしています。

日本以外にも四季のある国はたくさんありますが、ことさら日本人の季節感は称賛されます。

それは、幼いころから自然に親しみ、繊細な感覚を身に付け、季節を愉しむすべを会得しているからだと思います。

生徒の皆さんも、是非、二十四節気を意識して生活してください。

国際化、グローバル化が加速するこれからの時代だからこそ、日本のよさを感じ、日本人としての自覚を深め、自己がよって立つ基盤にしっかりと根を下ろすことが重要になると思います。

何も咲かない寒い日は

緊急事態宣言の再発令以降、本校においても徹底した感染防止対策を講じています。

そのため、様々な教育活動が制限され、窮屈さを感じている生徒も多いと思います。

しかし、今こそ日本中が一つになって、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るときです。

不自由さに負けず、頑張りましょう。

「何も咲かない寒い日は 下へ下へと根を伸ばせ やがて大きな花が咲く」

これは、元三洋電機の副社長、後藤清一さんの言葉です。

2000年のシドニーオリンピックで、日本女子陸上界初の金メダリストととなった高橋尚子さんが、高校時代の陸上部の恩師、中澤正仁監督から送られた言葉として、有名になりました。

高校時代の高橋選手は、全国的にはまったく無名の選手で、全国都道府県対抗女子駅伝の岐阜県代表に選ばれるも、区間順位は下から3番目の45位という結果でした。

それでもあきらめず猛練習を続け、見事世界一、オリンピック金メダリストに輝いたのです。

コロナ禍の今は、がまんのときです。

今こそ、下へ下へと根を伸ばすときです。

そして、コロナ禍が去った明日に、大輪の花を咲かせましょう!

物中生の底力を信じています。