校長室から

朝会 講話 〈地域とともに生きる〉

1月17日(木)、朝会を行いました。学級委員の任命では、すばらしい

返事をして、「任命証」を受け取ってくれました。特に、1,2年生の返事

は、やる気を感じる返事でした。よい学級をつくるためのリーダーになっ

てくれることを期待しました。

校長講話では、二週間後に2年生が立志式をむかえるということで、

『生き方を学ぶ』というテーマで、下の新聞記事を題材に話をしました。

「人はなぜ働くのか?」を考えましょう。

スーパー1年生と言われた作新学院の選手。計4度の甲子園出場を

果たしたが、最後の学年では監督から主将に指名され、思うような結

果を出せず苦しんだ。そんな中、練習に地道に取り組む姿勢でチーム

をまとめ、最後の夏、甲子園出場(三連覇)を決めた。新聞記事の写真

は、甲子園出場を決め、喜ぶ選手たちの傍らで、ホットしたように涙をぬ

ぐう主将の姿を写しだし、心揺り動かされる。

その後、大学で挫折を味わい、大学の野球部で裏方の経験をする。そこ

で、人のために汗を流すやりがいを学んだ。現在は、足利銀行に勤めて

いる。「地域のために役に立つ仕事がしたい」との思いから、就職先に

銀行を選んだ。現在は得意先回りに必要な営業や融資のノウハウを学

んでいる。「甲子園に出るために本気でがんばった日々が今の財産。」

今の目標は、「担当する企業の発展につながるよう、生きたお金の使い

道を提案したい」と思っている。ユニホームを脱いだ後の生き方でも後輩

や小中学生に手本を示す生き方をしていることに感銘しました。

人(社会)のために生きることのすばらしさを感じてくれたらうれしいです。

参考に、〈人生で成功する5つの条件〉を示しました。

① 凡事徹底 ② 人の気持ちがわかる ③ 人(社会)の役に立つ

④ 素直で明るい ⑤ 積極的(前向き)

※「人は何のために働くのか・・・」この問いは、生涯のテーマになると思います。

今回はその第一歩です。

返事をして、「任命証」を受け取ってくれました。特に、1,2年生の返事

は、やる気を感じる返事でした。よい学級をつくるためのリーダーになっ

てくれることを期待しました。

校長講話では、二週間後に2年生が立志式をむかえるということで、

『生き方を学ぶ』というテーマで、下の新聞記事を題材に話をしました。

「人はなぜ働くのか?」を考えましょう。

スーパー1年生と言われた作新学院の選手。計4度の甲子園出場を

果たしたが、最後の学年では監督から主将に指名され、思うような結

果を出せず苦しんだ。そんな中、練習に地道に取り組む姿勢でチーム

をまとめ、最後の夏、甲子園出場(三連覇)を決めた。新聞記事の写真

は、甲子園出場を決め、喜ぶ選手たちの傍らで、ホットしたように涙をぬ

ぐう主将の姿を写しだし、心揺り動かされる。

その後、大学で挫折を味わい、大学の野球部で裏方の経験をする。そこ

で、人のために汗を流すやりがいを学んだ。現在は、足利銀行に勤めて

いる。「地域のために役に立つ仕事がしたい」との思いから、就職先に

銀行を選んだ。現在は得意先回りに必要な営業や融資のノウハウを学

んでいる。「甲子園に出るために本気でがんばった日々が今の財産。」

今の目標は、「担当する企業の発展につながるよう、生きたお金の使い

道を提案したい」と思っている。ユニホームを脱いだ後の生き方でも後輩

や小中学生に手本を示す生き方をしていることに感銘しました。

人(社会)のために生きることのすばらしさを感じてくれたらうれしいです。

参考に、〈人生で成功する5つの条件〉を示しました。

① 凡事徹底 ② 人の気持ちがわかる ③ 人(社会)の役に立つ

④ 素直で明るい ⑤ 積極的(前向き)

※「人は何のために働くのか・・・」この問いは、生涯のテーマになると思います。

今回はその第一歩です。

0

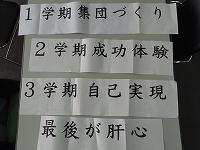

3学期 始業式 校長の話〈楽しい学校〉

平成最後の年、平成31年がスタートしました。休み中に大きな事故

もなく、元気に登校してきた皆さんを見て、大変うれしく思いました。

2学期の終業式に話をした「貢献」「礼儀」はできたでしょうか。学校

で身に付けたことを社会に生かすことが望まれています。

私は一年間をこのように考えています。

1学期はよい土づくりと種まき。新しい集団になって、人間関係の土台

づくり、自分の考えを自由に言える雰囲気、心が通じ合う関係の土台

をつくってきました。

2学期は芽が出て水やりと間引き。主に学校行事をとおして、友だちと

認め合ったり、話し合ったり、協力し合ったり、成功体験をして、自己肯

定感を高めてきました。

3学期は花を開く。この1年の成果を表に出すときです。先生や親か

ら、あれこれ言われなくても、自分から進んでやることができる姿を見せてください。

独り立ちできている姿を見せてください。

2年生は2月に立志式があります。立派に自分の志を発表して、花

開いたところを見せてください。 3年生は進路の決定そして卒業式が

あります。三年間、いろいろな課題や悩みを克服して独り立ちした姿、

自己実現した姿を見せてください。1年生は何がありますか? ありま

す。立派に成長した2,3年生の姿を見て、中学生としての自分を問い

直す仕事があります。9ヶ月の中学校生活を振り返り、2,3年生と比

べてどうだろうか?そして、中学校での新たな目標をみつけてほしい

仕事があります。

それでは、花開かせる3学期になるように、みんなで温かく、居心地

がよく、学び合いのある楽しい学校を3学期もつくりましょう。

0

学力向上専門員訪問〈確かな学力・健やかな身体〉

12月12日(水)、県教育委員会の学力向上推進室から学力向上専門員の

小林先生に来ていただき、ご指導を受けました。本校生徒の学力向上のた

めの「授業改善」「授業力の向上」の取組をみていただきました。芳賀教育

事務所からは生井・委文先生、真岡市教育委員会からは保坂・村上先生に

来ていただいて、授業参観後の研究協議に一緒に入っていただいて、ご指

導を受けました。

授業者:渡辺教諭(理科) 水沼教諭(保健体育)

授業のめあて 理科:音はどうして発生するのだろうか。

保体:(サッカー)パスをつなぐことを意識して攻撃の練習

をしよう。

本校の学力向上のための課題は、

①「めあて(ねらい)」を生徒から引きだそう(めあての共有化)

※主体的に学ぶことができるように〈教育目標:自ら学ぶ人〉

②問題文の読み取りの力をつけること

※読解力をつける〈教育目標:よく考えて行動する人〉

今回の保体では、運動好きな生徒を育てるために、教師のことばかけに

ついて研究しました。

各先生が熱心に議論しあって、授業技術を磨き合いました。

小林先生からは、

学力向上のための計画を一人一人の教員が同じ方向を向いて取り組むこと

子どもたちが正解を出し、その理由を説明できる能力を養ってほしい

取組の検証をし、次年度の課題を探ること など

たくさんのご指摘・ご指導をいただきました。

小林先生に来ていただき、ご指導を受けました。本校生徒の学力向上のた

めの「授業改善」「授業力の向上」の取組をみていただきました。芳賀教育

事務所からは生井・委文先生、真岡市教育委員会からは保坂・村上先生に

来ていただいて、授業参観後の研究協議に一緒に入っていただいて、ご指

導を受けました。

授業者:渡辺教諭(理科) 水沼教諭(保健体育)

授業のめあて 理科:音はどうして発生するのだろうか。

保体:(サッカー)パスをつなぐことを意識して攻撃の練習

をしよう。

本校の学力向上のための課題は、

①「めあて(ねらい)」を生徒から引きだそう(めあての共有化)

※主体的に学ぶことができるように〈教育目標:自ら学ぶ人〉

②問題文の読み取りの力をつけること

※読解力をつける〈教育目標:よく考えて行動する人〉

今回の保体では、運動好きな生徒を育てるために、教師のことばかけに

ついて研究しました。

各先生が熱心に議論しあって、授業技術を磨き合いました。

小林先生からは、

学力向上のための計画を一人一人の教員が同じ方向を向いて取り組むこと

子どもたちが正解を出し、その理由を説明できる能力を養ってほしい

取組の検証をし、次年度の課題を探ること など

たくさんのご指摘・ご指導をいただきました。

0

12月の朝会 校長講話〈豊かな心:心やさしく〉

12月4日~10日は「人権週間」です。そこで、「人権について考える」という

テーマで話をしました。

20世紀は2つの世界大戦があり、人権侵害、人権抑圧が横行しました。

そこで、国際連合では、1948(昭和23)年12月10日に世界人権宣言※を

採択しました。※世界における自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を

確保するため、全ての人民と全ての国とが達成すべき基準

今年は世界人権宣言70周年

1950(昭和25)年12月10日を「世界人権デー」と定めた。

日本では「人権週間」は12/4(火)~10日(月)

日本国憲法第13条 ・・・・・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない(正しく、自分のため、みんなのために)限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

○社会には様々な人権問題がある

最近で言えば、医学部入試で女子が不利になっていたこと・・・

栃木県人権施策推進基本計画から

女性 子ども 高齢者 障がい者 アイヌの人々 外国人 ・・・

☆学校、学級ではどうか、考えてみよう。

○なぜ差別が? 固定観念 偏見 差別 これらの意識を人はもっている

固定観念で考えてしまう話を紹介し、固定観念が自分にもあることを実感しても

らいました。

○日本とトルコの思いやりの連鎖について紹介しました。

1890(明治23)年 トルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県串本町沖で遭難

500名以上の犠牲者

串本町の住民が自分たちのために蓄えた食料を提供し、救護。

69名を救出 和歌山県知事から明治天皇に言上され、日本の

軍艦でトルコに送還

95年後

1985(昭和60)年 イラン・イラク戦争の最中 イラクのサダム・フセインが

「今から48時間後、イラン上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とす」と、

発信。

イランには日本企業やその家族が住み、大慌て。テヘラン空港に向かうが、

どの飛行機も満席。日本政府は救援機の早い決定できず。

そこへ、2機の飛行機が到着。トルコ航空の飛行機だった。トルコ国民がいる

にもかかわらず、日本人215名全員を乗せて、成田に向けて飛んだ。タイム

リミットの1時間15分前だった。日本政府もマスコミも知らなかった。

前・駐日トルコ大使の談

「和歌山県沖のエルトゥールル号遭難事故に際し、串本町の人たちがして

くださった献身的な救助活動を、今もトルコの人たちは忘れていません。

私も小学生の頃、歴史教科書で学びました。トルコでは、子どもたちさえ、

エルトゥールル号遭難のことを知っています。今の日本人が知らないだけ

です。それで、テヘランで困っている日本人を助けようと、トルコ航空機が

飛んだんですよ。」

14年後

1999(平成11)年 トルコ大地震 先の215名が中心となって、日本中を

かけめぐり義援金を集め、トルコに送った。

12年後

2011(平成23)年 東日本大震災 トルコから各国に先駆けて応援部隊と

義援金、チャリティーバザー品が届く。トルコ政府やトルコ関係の組織から

援助金。

2011(平成23)年 トルコ南東部大地震 日本政府及び日本各地のNPOや

ボランティア団体が復興支援。

このように、人権を尊重し、助け助けられる学校・社会をつくっていきましょう。

テーマで話をしました。

20世紀は2つの世界大戦があり、人権侵害、人権抑圧が横行しました。

そこで、国際連合では、1948(昭和23)年12月10日に世界人権宣言※を

採択しました。※世界における自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を

確保するため、全ての人民と全ての国とが達成すべき基準

今年は世界人権宣言70周年

1950(昭和25)年12月10日を「世界人権デー」と定めた。

日本では「人権週間」は12/4(火)~10日(月)

日本国憲法第13条 ・・・・・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない(正しく、自分のため、みんなのために)限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

○社会には様々な人権問題がある

最近で言えば、医学部入試で女子が不利になっていたこと・・・

栃木県人権施策推進基本計画から

女性 子ども 高齢者 障がい者 アイヌの人々 外国人 ・・・

☆学校、学級ではどうか、考えてみよう。

○なぜ差別が? 固定観念 偏見 差別 これらの意識を人はもっている

固定観念で考えてしまう話を紹介し、固定観念が自分にもあることを実感しても

らいました。

○日本とトルコの思いやりの連鎖について紹介しました。

1890(明治23)年 トルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県串本町沖で遭難

500名以上の犠牲者

串本町の住民が自分たちのために蓄えた食料を提供し、救護。

69名を救出 和歌山県知事から明治天皇に言上され、日本の

軍艦でトルコに送還

95年後

1985(昭和60)年 イラン・イラク戦争の最中 イラクのサダム・フセインが

「今から48時間後、イラン上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とす」と、

発信。

イランには日本企業やその家族が住み、大慌て。テヘラン空港に向かうが、

どの飛行機も満席。日本政府は救援機の早い決定できず。

そこへ、2機の飛行機が到着。トルコ航空の飛行機だった。トルコ国民がいる

にもかかわらず、日本人215名全員を乗せて、成田に向けて飛んだ。タイム

リミットの1時間15分前だった。日本政府もマスコミも知らなかった。

前・駐日トルコ大使の談

「和歌山県沖のエルトゥールル号遭難事故に際し、串本町の人たちがして

くださった献身的な救助活動を、今もトルコの人たちは忘れていません。

私も小学生の頃、歴史教科書で学びました。トルコでは、子どもたちさえ、

エルトゥールル号遭難のことを知っています。今の日本人が知らないだけ

です。それで、テヘランで困っている日本人を助けようと、トルコ航空機が

飛んだんですよ。」

14年後

1999(平成11)年 トルコ大地震 先の215名が中心となって、日本中を

かけめぐり義援金を集め、トルコに送った。

12年後

2011(平成23)年 東日本大震災 トルコから各国に先駆けて応援部隊と

義援金、チャリティーバザー品が届く。トルコ政府やトルコ関係の組織から

援助金。

2011(平成23)年 トルコ南東部大地震 日本政府及び日本各地のNPOや

ボランティア団体が復興支援。

このように、人権を尊重し、助け助けられる学校・社会をつくっていきましょう。

0

芳賀地区児童生徒作品展を見てきました

12月1日(土)~2日(日)「道の駅はが」において、芳賀地区

児童生徒作品展が行われました。本校からも6人の生徒の

作品を出品しました。粘土を使って、好みのキャラクター等を

作製しました。一生懸命造ったと感じられる作品でした。

児童生徒作品展が行われました。本校からも6人の生徒の

作品を出品しました。粘土を使って、好みのキャラクター等を

作製しました。一生懸命造ったと感じられる作品でした。

0