文字

背景

行間

2024年1月の記事一覧

130 読み聞かせ

さいこうクラブの皆さんの読み聞かせがありました。みんな真剣な顔でお話を聞いている姿を見ると、子供たちの成長の姿が見えます。たくさんの本に触れる中で、読書に興味を持ち、進んで読書を楽しむことができる「さいこうのこ」になってほしいと思います。

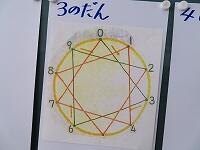

130 2年算数

2年生は、算数「九九の表」で、九九の模様の学習をしました。それぞれの段の答えの一の位に着目すると模様が出てきます。その模様を見て、「星の形をしている。」「三角屋根の家みたい。」「4の段と6の段の模様は一緒。」など、様々な意見が出ました。九九の模様から、それぞれの段のきまりについて考えることができた「さいこうのこ」がいました。

129 業間

業間に楽しそうに外遊びをする姿がありました。今日は、南校庭で植木の伐採を行っているため、北校庭でしか遊べません。いつも、南校庭でしか遊んでいない1・2年生にとっては、広い校庭で遊べて楽しそうでした。いつも使えない遊具で遊んだり、大谷グローブでキャッチボールをしたり、楽しく遊ぶことができた「さいこうのこ」がいました。

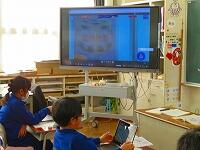

129 4年算数

4年生は、算数「立体」で箱の形に着目して、分類ごとに分ける学習をしました。それぞれが、自分の考えを一人一台端末にまとめて、考えを共有しました。友達の考えを理解し、協力しながら学習を進める「さいこうのこ」がいました。

すぐに考えを共有しあうことができるのは、ICTの良いところの一つですね。

臨海自然教室8

臨海自然教室もいよいよ最終日になりました。午前中は貝の根付と貝殻のキーホルダー作りをしました。思ったより大変で難しい内容だったかと思いますが、一生懸命取り組みました。

今昼食が終わり、このあと、退所式を行って帰校します。

学校到着時刻については、このあと、一斉メールにて連絡いたします。

臨海自然教室7

午後はBCモトクロスでスタートです。ABCとレベル別のコースがあり、各自取り組んでいます。

普段なかなかこのようなコースは走れないので、はじめは怖がってある子もいましたが、だんだん上手になりました。やはりチャレンジすることは大切です。

臨海自然教室6

フリータイムでのいろいろな写真です。活動と活動の間に、このような時間があるのはとても嬉しいことです。

あいさつや整理整頓等、大内西小「さいこうのこ」としてよく頑張っています。

臨海自然教室5

午前中、塩作りを行いました。海水から水を蒸発させて塩を取り出しました。塩むすびにすると美味しいそうです。火力とチームワークがポイントでした。

臨海自然教室4

ナイトハイキングは海方面に行きました。写真の通り月と星、月明かりで輝く海という冬ならではの素晴らしい景色を、波の音等の五感を通じて楽しみました。

本日の全活動が無事終わりました。皆元気です。明日も楽しい活動が待っています。

臨海自然教室3

干物づくりをしました。講師は地元の漁協の婦人部の方です。明日干し終えて、持って帰ります。

臨海自然教室2

オーシャンビューの食堂での、食事風景です。今日のランチはカレーライスです。美味しいです。おやつはないので、しっかり食べてね。

125 1年学活

1年生は、新入生のために折り紙でプレゼントつくりをしました。上手に折ることができる子が多くてびっくりしました。中には、友達にやさしく教えている姿も見られました。新入生が入学してくると2年生のお兄ちゃんお姉ちゃんになります。今年の入学説明会から、全児童で新入生と一緒に遊ぶようにしました。「さいこうのこ」の皆さんならきっと優しくできることでしょう。新入生の皆さん学校で待っていますね。

125 6年体育

6年生は体育で「跳び箱運動」に取り組みました。それぞれが自分の課題に向かって、練習に取り組むことができました。友達とアドバイスをし合う姿も見られました。跳ぶことができて喜んでいる様子も見られました。これからも進んで練習に取り組む「さいこうのこ」でいてほしいと思います。

125 3年図工

3年生も図工で紙版画をしました。きれいな色の紙に、かわいらしい作品を刷っていきました。どんな感じの作品になるのか楽しみです。

臨海自然教室1

いよいよ海浜生活がスタートしました。立派な態度で入所式を行って、施設利用のオリエンテーションも無事終了しました。

124 2年5年6年図工

2年生は紙版画に、5年生・6年生は木版画に取り組んでいました。6年生の中には、彫り終わって刷り始める子もいました。それぞれ、自分の思い出の場面を切り取って作品にしていました。

124 1年音楽

1年生は、音楽で鍵盤ハーモニカをしました。リズムに合わせて、上手に演奏することができるようになってきました。友達の発表も静かに聞くことができる「さいこうのこ」がいました。

124 昼休み

外の風は冷たかったですが、元気に外で遊ぶ「さいこうのこ」の皆さんがいました。大谷グローブでキャッチボールをする子、サッカーやドッジボールをする子、縄跳びや砂山遊びをする子、中には、体育館で跳び箱や教室で版画を進める子もいました。お絵描きや中庭で池の観察をする子もいました。楽しい昼休みを過ごす「さいこうのこ」がいました。

学年が混ざって遊んでいる子供たちもいました。大内西らしいですね。

123 昼休み

クラスに回していた大谷選手から寄贈されたグローブが全学年に回ったので、今日から自由に使うことになりました。早速、大谷選手のグローブを使ってキャッチボールを始めました。途中でグローブを貸したり、ボールを投げたりしながら、仲良く遊ぶことができました。大谷選手のように野球に興味を持つ子が増えるといいですね。これからも元気に遊ぶ「さいこうのこ」であってほしいと思います。

123 5年臨海自然教室

もうすぐ5年生は、臨海自然教室があります。しおりをもとに、グループごとに活動内容などを確認していました。学び多い臨海自然教室になるよう「さいこうのこ」の皆さんには、頑張ってほしいと思います。

123 縦割り共遊

今日は、6年生のアイデアで縦割り共遊をしました。みんな楽しそうな笑顔で遊ぶことができました。このような縦のつながりが、本校の良さの一つだと思います。これからも縦のつながりを大切にして、思いやりをもった「さいこうのこ」になってほしいと思います。

122 昼休み

昼休みに、多くの子が外遊びを楽しみました。縄跳びやサッカー、鬼ごっこ、シーソーなどで遊んだり、中庭の池でミズカマキリを探したり、楽しそうに遊んでいました。6年生が、1・2年生と遊ぶ姿も見られました。「さいこうのこ」の皆さんには、これからも仲良く遊んでほしいと思います。

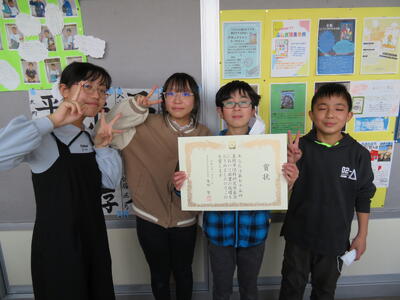

121 理科研究発表会

理科研究発表会の郡大会がありました。市の大会で特選に選ばれ参加しました。6年生4名は、とても落ち着いて、自分たちの研究について発表することができました。「さいこうのこ」のみんなには、理科研究をとおして科学的に考える力を育ててほしいと思います。

119 避難訓練

火災の時の避難訓練をしました。「もおかし」の合言葉「もどらない」「おさない」「かけない」「しゃべらない」を守り、安全に避難することができました。その後、全児童で煙体験をしました。煙のために目の前が真っ白で見なくなるぐらいの中を、歩く体験をしました。4~6年生は、音楽室から救助袋を使っての避難も体験しました。このような体験を通して、もしもの時にどのように行動したらよいか考えることができるようになり、安全に避難することができる「さいこうのこ」になってほしいと思います。

119 あいさつ運動

今日が、あいさつ運動の最終日です。代表委員の子供たちも頑張っていますが、「さいこうのこ」みんなが元気に挨拶をするようになってきました。児童正門から、大きな声で代表委員の子供たちがあいさつをすると、遠くから元気な挨拶が返ってきます。とても爽やかな朝のスタートでした。

118 4年算数

4年生は、算数において「小数のわり算」の学習をしました。小数のわり算の筆算を間違えずにできるように練習問題に集中して取り組みました。商に何の数字を立てたらよいか、位はいくつになるのか、小数点はどこに書けばよいのかなど、気を付けながら問題に取り組んでいました。間違えずに計算できる「さいこうのこ」になってほしいと思います。

118 6年図工

6年生は、版画の作品作りに集中して取り組んでいました。小学校生活最後の版画では、自分の思い出のシーンを作品にしている「さいこうのこ」が多かったです。版画を刷るのが楽しみですね。いい作品になるように最後まで頑張ってください。

118 あいさつ運動

今朝も、代表委員の子供たちが、元気に挨拶を呼びかけました。月曜日よりも昨日、昨日よりも今日と、どんどん元気に挨拶をすることができました。元気な明るいあいさつから、気持ちよくスタートすることができた「さいこうのこ」がいました。

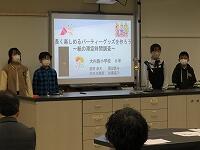

116 5年日産モノづくりキャラバン

日産の方に来ていただき、「モノづくりキャラバン」をやっていただきました。車の作り方や車を作るときに気を付けていることなどを、実際に活動しながら教えていただいたり、説明を聞いたりしました。「さいこうのこ」のみんな楽しく活動に参加できました。

117 5・6年生体育

5年生、6年生は、体育で「ティーボール」をしました。みんなで声を掛けながら、どのようにしたら守ることができるのか、逆に攻めることができるのか、考えながら取り組んでいました。昨日と違い青空の下で行うことができました。楽しそうに活動している「さいこうのこ」がいました。

117 あいさつ運動

今朝もあいさつ運動をしました。担当じゃない代表委員の子も手伝っており、月曜日よりも元気に挨拶をする「さいこうのこ」が増えてきました。担当の皆さんありがとうございます。どんどん「いつも 笑顔あふれる たのしい学校」になっていきますね。

115 表彰朝会

表彰朝会を行いました。理科研究発表会、絵画、空手、市長賞メダル、バレーボール選抜選手など、様々な分野での表彰を行いました。自分の力を発揮することができたみなさんに拍手を送ります。これからも頑張ってください。

115 学級委員任命

3年生から6年生までの学級委員の任命を行いました。全員立派な態度で任命書を受け取っていました。3学期、学級委員さんを中心によりよい学級をつくってほしいと思います。

115 あいさつ運動

子供たちによるあいさつ運動がありました。朝早くから元気な声で「おはようございます。」というあいさつが学校中に響きました。とても素晴らしいことです。代表の皆さんご苦労様でした。今週中お世話になります。これからも元気に挨拶をする「さいこうのこ」でいてほしいと思います。

112 56年体育

5・6年生は、体育で「ベースボール型ティーボール」の学習をしました。新体力テストで課題の一つでもある投力を育てるために、新聞紙を丸めたものを投げたり、ゲームで赤白玉を投げたりしました。その中で「投げるときには、ボールを離す場所が大切だと思います。」とか「頭の上の方で投げるといいと思います。」と気づき、ひじの高さについても考えることができました。これからベースボール型授業で、「さいこうのこ」の皆さんには、投力も育てていってほしいと思います。

112 2年道徳

2年生は道徳「おじさんからの手紙」で、周りの人のことを考えて行動することについて考えました。今までの経験と合わせながら意見を発表していました。「地域で高校生がゴミ拾いをしているところ見て、自分も拾うことができる人になりたい。」と自分の考えを発表している子もいました。「さいこうのこ」の皆さんには、そのような人になってもらいたいと思います。

112 1年図工

1年生は、先日作成していた「ぐにゃぐにゃたこ」が完成して、みんなで凧揚げをしました。凧揚げですが、なかなか揚がらず一生懸命走っていました。中には、上手に揚げることができた子もいました。楽しい時間を過ごすことができた「さいこうのこ」がいました。

111 3年算数

3年生は、算数「分数」の学習でひき算について考えました。自分の考えを面積図や数直線などを活用して表現することができました。算数では、数学的な考え方を育成することが大切とされます。そのため、自分の考えを図で表現するというのは、とても大切な学習です。子供たちが自分なりに表現しているところが素晴らしいと思います。進んで自分の考えを発表する「さいこうのこ」がいました。

111 真岡市理科研究発表会2

先ほど報告した真岡市小学校理科研究発表会の結果が出ました。「特選」となり、郡大会に出場することになりました。おめでとうございます。

111 真岡市理科研究発表会

真岡市小学校理科研究発表会に6年生4名が参加しました。研究したのは「紙の材質の違いによる滞空時間の違いについて」です。紙の材質の違いによって、落下するまでの滞空時間がどのように変わるのか調べ、それから、重さの違いは?形の違いは?面積の違いは?などを調べ、一番滞空時間が長いものを調べることができました。それを生かして、パーティーで使うくす玉を作成しました。立派に実験したことを発表することができた「さいこうのこ」がいました。

110 5年体育

5年生は、体育で「バスケットボール」をしました。どの場所に移動して声を掛ければパスをもらうことができるか考えて動いたり、自分がドリブルした方がよいのかパスをした方がよいのか考えたり、よりよいゲームになるよう取り組む姿が見られました。友達と協力しながら取り組むことができる「さいこうのこ」がいました。

110 1年生図工

1年生は図工で「ぐにゃぐにゃだこ」つくりをしました。季節感のある教材ですね。「何を書こうかな?2024って書こう。」「私はねこ」「うさぎ」「今年の干支は、辰だから、辰を書く。」「空を飛ぶから、鳥」など、子供たちなりに考えて、絵をかいていました。完成し「さいこうのこ」のみんなで凧揚げをするのが楽しみですね。

109 第三学期始業式

三学期の始業式を行いました。代表児童2名は、それぞれが自分の目標を、立派に発表することができました。充実した学期になるよう頑張ってください。「さいこうのこ」みんなで元気に校歌を歌うこともできました。「いつも 笑顔あふれる たのしい学校」になるように、みんなで頑張っていきましょう。

109 本年もよろしくお願いいたします

三学期がスタートしました。本年もよろしくお願いいたします。子供たちは元気に登校してきました。6年生にとっては、小学校最後の学期となります。がんばってたくさんの思い出をつくってほしいと思います。また、150周年記念式典が3月にあります。保護者や地域の皆様には、大変お世話になりますがよろしくお願いいたします。