文字

背景

行間

2020年12月の記事一覧

図書館掲示とごあいさつ

冬休みになりましたが、コロナ感染のニュースはまだまだ続いています。

真岡市内でも出ています。十分予防にご注意ください。ただ、これだけ広がると、いつ、だれが、どこでかかってしまってもしょうがないのかなと思います。そうなったときに、自分の周りの人に広げてしまうような行動はしないでおきたいと思います。

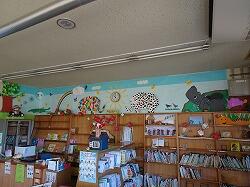

図書室の前に読書スターの掲示がありました。50冊以上借りた人の名前が貼られて、100冊以上は金や銀で特別な星になります。少しずつ星が増えていますが、今年度中に星でいっぱいになればと思います。

図書室の掲示をSSS(スクールサポートスタッフ)の人と、最高クラブのボランティアの方がずっと継続してやってくれています。

前面は完全に出来上がりましたが、季節に合わせて少し替えたりできるようにもしてくれています。本当にありがたく思います。SSSさんは職員玄関に新春用の飾りもさげてくれました。

こういうのを見ていると、学校はいろんな人に支えられながら成り立っているという気がします。保護者や地域の皆様にも支えられて、今年のコロナ渦の中でも、無事に学校生活を送れましたこと深く感謝いたします。来年もかわらぬご支援よろしくお願いします。

校門の周辺の木に鳥が来ていました。あまり見ない鳥がいたので、名前を調べると、「めじろ」「しじゅうから」「はくせきれい」でした。結構いろいろ来ているんだなと思いました。

第2学期終業式

4校時に終業式を行いました。

校長の話は2学期の行事のふりかえりと、冬休みの3つの約束、そして「1年の計は元旦にあり」で、来年の目標をもとうということでした。そのあと、学年代表が作文発表をしました。1年生と4年生です。

今学期に心に残ったことやこれからの目標を堂々と発表することができました。

そのあと久しぶりに校歌を歌いました。

以上で終業式は終了しましたが、そのあと児童指導の先生から冬休みの注意がありました。

元気に冬休みを過ごして、3学期の始業式に全員そろってほしいと思います。

そのあとこの前の表彰でできなかった持久走大会の表彰を行いました。

一人で写っているのは校内新記録をつくった5年女子です。

5校時は学活でした。各クラスで通知表を配っていました。よく読んでできたところ、不十分だったところを確認して、冬休みからまた頑張ってほしいと思います。保護者の方には別紙で通知表についてのお知らせを配布したので、ご覧ください。

集団下校で帰りました。明日から冬休みということで、少しうれしそうでした。校長の話で、日本では今年最後だなと思ったら「よいお年を」というんだよ、と言ったら、たくさんの児童が、「よいお年を」といってくれました。

長い2学期でしたが、お世話になりました。また、来年よろしくお願いします。

授業の様子(5年国語)

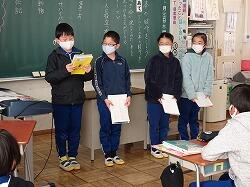

5年生の国語の授業におじゃましました。

本の紹介に取り組んでいます。昨日は、練習でした。グループで紹介内容を相談していました。

グループでの原稿づくりが終わったら発表の練習です。

大きく、ゆっくり、はっきりをめあてにしていました。

そして今日は本番です。

各自、1冊ずつ紹介していますが、グループごとに「生き方」「動物」「伝記」「サバイバル」などとジャンルを決めて本紹介していました。

発表のあとは、誰の紹介した本が読みたくなったか、どんなところがよかったかなど話し合いながら発表していました。この授業は、発表の内容や発表の仕方をねらいとしている授業ですが、友達の紹介をきっかけに、たくさん本を読んでくれるとよいと思います。

なお廊下を見ると、クリスマスイブらしく、かわいいクリスマスカードが掲示されていました。

なかよし集会のふりかえりとシトラスリボン

昨日、なかよし集会がありました。今日の朝教室を回っていたら、2年生がなかよし集会のふりかえりをして担任の先生に見せていました。児童は、「パラリンピックについてわかった。」とか「体の不自由な人も頑張っていることがわかった。」というようなことを書いていました。「体の不自由な人を治せる薬ができればいいのに」などと書いている児童もいました。

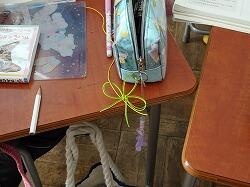

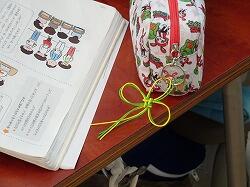

そして、今日児童の様子を見ると、みんなそれぞれに、筆箱やランドセルに「シトラスリボン」をつけている児童がたくさん見られました。「なかよし集会」での話をしっかり聞いてくれているんだなとうれしくなりました。zoomでも十分話は理解してくれるようです。

授業の様子(6年書写)

今日、6年生の授業を見に行くと、書写の時間ですが、ポスターのようなものを作っていました。

書写といえば、毛筆・硬筆という感じですが、書写の学習を生活の中に生かそうということで、世界の各国について調べたことをきれいにまとめようという学習なのだそうです。レイアウトなども考えながらまとめていました。そういわれると、男子の何人かはパソコン室で調べていたようです。

昔はなかったいろんな学習内容があるなと思います。

なかよし集会

12/1~12/25までが「なかよし月間」という名前の人権月間でした。いろいろやっていることをホームページでも紹介していましたが、今日はその中の「なかよし集会」でした。「zoom」を使って実施しました。

担当の先生と担当の児童が、あおぞら教室から各クラスによびかけました。

はじめの言葉のあと、担当教諭から人権についての話がありました。パラリンピックを例にあげ、競技を動画で流したりしながら、障害をもっている人の各種競技を紹介したり、クイズを出したりしながら、みんなが認め合い仲良くすることが大切だと話しました。クイズには、各クラスで赤白帽子で答えていました。

そのあと「なかよしの約束」を唱和し、「わたしと小鳥とすずと」の合唱を行いました。

そのあとに校長からの話があり、児童のつくった人権目標を紹介したり、「シトラスリボン」について説明したりしました(12/15の「学校の様子」で紹介しました)。保健体育委員やボランティアの方が作ってくれたシトラスリボンを配布しましたので、ランドセルなどにつけていただければと思います。

最後に「終わりの言葉」があって集会を終了しました。クラスによっては、「zoom」を切るのが名残惜しそうでした。1・2月の始業式や朝会は、窓を開けた体育館は寒いので、同じように「zoom」で行っていく予定です。

大掃除

今日は大掃除でした。今日の分担場所の掃除は10分長くして、特別清掃週間の間に終わらなかったところを行いました。そして5校時はいよいよ大掃除です。自分の教室とともに、2学期は廊下のワックスがけを行うので、廊下もしっかり行いました。

机(お道具箱)やロッカー

教室

廊下、ワックスがけをするのでおいてあるものをどかしてやっています。

靴箱

玄関や階段、教室のごみ箱などもきれいにしていました。

このあと、先生が協力して廊下のワックスがけを行いました。少し早いのですが、きれいにして新しい年をむかえられます。西小の児童は、いつも当たり前のようによく清掃を行っています。

表彰伝達

朝会で表彰伝達を行い、賞状を渡しました。

校内ノートコンクールから始まり、下野教育書道展の銀賞・銅賞・奨励賞・入選、ミルクの国とちぎ小学生絵画コンクール入賞、芳賀教育美術展の芸術祭賞・入選などの該当児童に賞状を渡しました。たくさんいたので時間を少し過ぎてしまいました。校内持久走大会の表彰もあるので、それらは25日の終業式に渡す予定になっています。たくさん表彰伝達するのは大変ですが、できれば1人1人渡してあげたいと思っています。

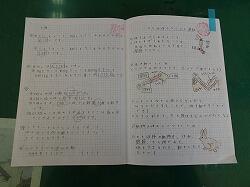

ノートコンクールは、各クラス1人(5年生は2人)ずつしっかりとノートを書いている人に賞状を渡しています。入賞者のノートは掲示したりしてお手本としてくれるようにしています。

しっかりとした学習の仕方がみんなに広まるとよいと思います。

特別清掃週間

今週の火曜日から特別清掃週間が始まりました。来週の月曜日が大掃除とワックス塗りがあります。普段はなかなかできないところも丁寧に清掃していました。

特別清掃週間となると、今学期もいよいよ大詰めだなと思います。

話は変わりますが、芳賀郡でもコロナ感染者が増え始めました。感染症に注意して週末をお過ごしください。

授業の様子(2年算数)

今日は2年生の授業におじゃましました。

九九の7の段を学習していました。

まず7の段を自分で書いて確認し、気づいたことを発表します。

7ずつ増えることや、7×2でも2×7でも答えは同じになることを発表していました。

次は7の段を暗唱する練習です。紙を半分に折って言い方を見ないようにしてみたり、いろいろ工夫して声を出して練習していました。

7の段から、8の段、9の段とこの三つが覚えにくいところですが、考えなくても口だけで言えるようによく練習してほしいと思います。冬休み明けには九九が完璧になっているようにご家庭でも練習お願いします。

授業の様子(1年国語)

今日は1年生の授業におじゃましました。

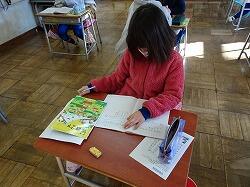

声に出して読もうという単元で、「おとうとねずみチロ」という物語の題材です。

それぞれの場面での主人公チロの気持ちを想像し、どのように読んだらいいか考えて、みんなで、声に出して読んでいました。

考えて発表したことを、教科書に書き込んだり、大事なことは、ノートにまとめたりしていました。ノートに書くのもずいぶん早くなってきたようです。最後の場面まで進んだので、今度は朗読の発表会をする予定です。今日は、それほど動きのある授業ではなかったのですが、学習の仕方が身についてきている様子がわかりました。

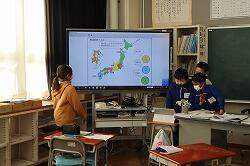

授業の様子(4年 社会)

きのうはICT支援員さんが来校していました。そのサポートも受けながら、4年生が社会科の授業でプログラム学習を行っていました。

都道府県の学習です。グループになって調べたことを生かして、「スクラッチ」というプログラミングのソフトを使って都道府県のクイズを作りました。

そのあと各グループがつくった都道府県クイズを行いました。楽しく都道府県を学ぶことができたようです。

今年の2月ごろから市内の学校に「GIGAスクール構想」により、一人一台のタブレットが導入されます。来年度はソフトも充実していくと思いますが、頼りになるのがICT支援員さんです。来週の「なかよし集会」もzoomを用いて行う予定ですが、放課後、担当教員が支援員さんにやり方の確認をしていました。少しずつICTが学校に浸透していっています。

授業の様子(5年図工)

月曜日に教室を回っていると、5年生が図工で版画をやっていました。木の板に下絵を描いて、黒くなるところをぬって、彫りに入っていました。良い作品ができるとよいと思います。

授業の様子(体育 縄跳び)

持久走大会までは体育の時間に持久走の練習を行っていましたが、大会が終わってからは、「縄跳び」が行われています。6年生は音楽に合わせて「リズム縄跳び」を行っていました。曲の最後の頃はヨタヨタで、担任の激励の声が飛んでいました。

3・4年生は「八の字ぴょん」の練習をしていました。

4年生は「交差跳び」の練習もしていました。

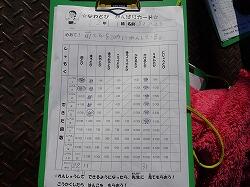

1・2年生は、「縄跳び頑張りカード」をつくって、どんどん新しい技に挑戦していっています。縄跳びも心肺機能を高めるいい運動なので、冬休みなども家で続けてできるといいと思います。

なかよし月間【なかよし共遊(6年生の遊び)・シトラスリボンづくり】

前に人権目標の紹介とともに、「なかよし月間」についてご紹介しましたが、今日の業間は「なかよし共遊」を行いました。「なかよし共遊」は、人権を尊重する大切さを知るための「なかよし月間」の中の行事の一つです。ただ、縦割り班で仲良く協力しながら遊ぼうという趣旨ですが、ねらいも行い方も「縦割り共遊」とほぼ一緒です。

まず昇降口前に集まって、6年生とともにそれぞれの遊ぶ場所に移動し、今日の遊びの内容を考えた6年生が、遊び方の説明をします。

今日は、「王様ドッジビー」や「だるまさんが転んだ」「ドッジボール」「ボールを使った鬼ごっこ」などを行っていました。

「だるまさんが転んだ」は南校庭で行っていました。なかなか懐かしい遊びですが、今でも行われているんだなあと思いました。低学年の子が鬼をやって、「だるまさんがころんだ」の「ころ」のあたりで後ろを振り返り、「〇〇ちゃん、動いた。」と言っていたので、少し笑ってしまいました。ルールを確認してもう一度行っていました。

「王様ドッジビー」は相手にわからないようにチームで一人王様を決めます。その王様が当てられればゲーム終了です。いきなり終わりますが、王様が当てられないようにみんなで守るので、相手チームもそのうち王様に目星をつけて狙っていました。

ボールあての鬼ごっこには室井先生とダン先生も混じっていましたが、遠慮なくぶつけられ、遠慮がちにぶつけていました。

昼休みには「シトラスリボン」づくりを保健体育委員が行いました。コロナ感染者が治癒したとき、社会が「おかえり」とみんなで迎えてあげようという運動です。感染者の家族や、コロナ関係の医療従事者が差別されたりするという、いわゆる「コロナ差別」をやめましょうということもあります。真岡中学校の運動が、新聞に紹介されたのでご存じの方も多いと思います。このシトラスリボンを「なかよし月間」に行われる「なかよし集会」の時に全校生に配ろうと始めました。

しかし、3年生の応援も入りましたが、なかなか難しくてできません。これを全校生82個つくるのは1週間どころではなく、2か月くらいかかりそうです。実は強い協力者がいます。

図書室の掲示物づくりにいらっしゃっている「さいこうクラブ」のボランティアの方々です。昨日1日で、30個ぐらいできたようです。目標は児童20個、ボランティアの方80個で、来週火曜日の「なかよし集会」までに児童・職員分100個ぐらい完成すればいいなと思っています。

授業の様子(4年国語)

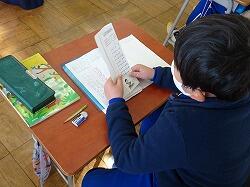

4年生の国語の時間におじゃましました。

「ふるさとの食を伝えよう」という学習課題で、自分の郷土の食べ物を調べて、宣伝になるリーフレットを作ろうという学習です。今日は4時間目で、今まで図書室やインターネットで調べたことをまとめて、リーフレットづくりを行っていました。

「いちご」や「餃子」「レモン牛乳」「梨」などをテーマにして調べていました。

終わった人は先生に見せて確認してもらっていました。この後、みんな終わったら、出来上がったリーフレットを読みあって、付箋によかったところや感想などを書く予定でしたが、それは次の時間となりました。

本来の目的は、自分の決めたテーマについて調べ、調べた情報を選択し、見やすく表現するということだと思いますが、郷土に関心をもって、郷土についての理解も高まるとよいと思います。

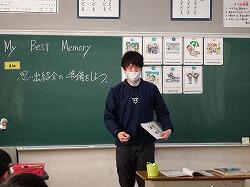

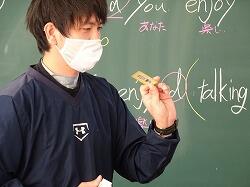

授業の様子(6年外国語)

今日は6年生の外国語の授業におじゃましました。

まずはあいさつと今日の学習課題の確認です。あいさつの時にはAETの先生が「今日はあったかいかい、寒いかい?」とか「今日は何曜日だっけ?」などと質問してしています(英語でです。私には半分ぐらいしかわかりませんが、児童が「フライディ」とか「イレブン」と答えているので、曜日や日にちを聞いていたのかとわかりました)。

今日の学習は6年間の思い出を英語で5年生に説明しようということでした。ビデオ収録して、25日に5年生に見せられるように頑張ろうと具体的な計画が立てられていました。

まずは学校行事の英語での言い方を学習していました。担任やAETの見本を聞いたら、グループで交代に友達相手に練習します。

後ろを向いている間に担任が行事を表すカードを隠しておいて、どの行事が隠されたのか当てています。ゲーム的な要素を授業に上手に取り入れています。

次は「何の行事が楽しかったですか?」「私は〇〇が楽しかったです。」という会話文の練習です。

まず自分が楽しかったものを書いて、そのあとグループの中でお互いに何が楽しかったか聞きあっていました。sports day(運動会)と school trip(修学旅行)と答える児童が多かったようです。

授業の中で時々、よく使いそうな単語を書く練習もしていました。ただ、見本を写すだけでなく、個人でスペルを考えて、ローマ字での表し方ではなく、英語的な表し方についても身につくようにしています。

最後の学習内容の確認では、担任がランダムに選んだ児童に質問し、その児童が答えていました。いろんな活動があって、時間が短く感じられる授業でした。

※「授業の様子」の写真に3年担任がたまに出てきています。今年から採用になった3年担任は、自分の空いている時間を中心に他の教師の授業を見学して勉強しています。そこに自分(校長)も行って一緒に見ているので、写真に入ります。教師もお互い勉強しあっています。

読み聞かせ(教師)

今日は教師による読み聞かせがありました。

今日の読み聞かせには「人権に関する本」というテーマがあります。「なかよし月間」の行事のひとつにもなっています。3年生の写真を見ると、児童が耳をふさいでいます。耳の聞こえない人のお話だったのだと思います。本を通じて人権について考えてもらう読み聞かせでした。

6年生の教室には「ありがとうカード」が掲示してありました。各クラスで友達や周囲の人に「ありがとうカード」を書いて、朝の会や帰りの会に紹介するということもやっていますが、6年生はそれを掲示もしていました。「なかよし月間」の中で人権についての意識が高まるとよいと思います。

環境学習(5年生)

5年生は総合的な学習の時間に「環境」について学習しています。今日はその学習の一環で近くの国道のごみ拾いにいきました。

例年なら「ゴミゼロ運動」として学校全体でやっていましたが、感染症予防で中止となりました。5年生なら、全員手袋とゴミばさみを持って行い、怪しいごみは拾わないと判断もできるということで行いました。

まず、昇降口前で交通安全や今日のやり方について確認して出発です。

女子は道路の南側、男子は北側を行うように分担しました。道路は結構ゴミが落ちています。

テクノ通りから無量寿寺のところまでということでしたが、児童は無量寿寺から学校の入り口までの間も一生懸命拾っていました。まずは、男子(道路北側)の様子です。

女子(道路南側)の様子です。

学校に戻ってごみをまとめました。たくさん集まりました。

どんなゴミが多かったかとか、分別についても注意しながら行いました。

ゴミの多さに児童は驚いていました。

ゴミを捨てないようにしようという気持ちを強くしてくれたと思います。

九九の練習(2年)

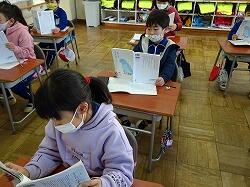

2年生は今「九九」を一生懸命覚えています。

授業では「九九」ビンゴをやっていました。

おじゃましたときは3の段と4の段のビンゴをしていました。まず、答えを適当にマスの中に書き入れます。

先生が電子黒板にどれか一つの式を映します。その式と答えをみんなで大きな声で言って、自分のカードの答えに丸を付けます。丸が三つ並べばビンゴです。ただ、覚えるだけでなく、ゲームの要素も入っているのでノリノリです。

なかなかそろわない子がいたので確認すると、4×7=28を4×7=27と間違えて、答えのマスに27と書いてしまったためにそろわなかったとわかりました。間違えるとさらによく覚えるということもありますね。しっかり覚えて次の学習に進んでほしいと思います。

2年生は「九九」の検定もやっていて、何も見ないで言えると印をもらえます。最後は先生にもらうことになっています。昼休みに職員室にも来て、暗唱しています。全段合格まで頑張ってください。