文字

背景

行間

学校の様子

社会科見学(6年)

1日遅れてしまいましたが、昨日の6年生の社会科見学の様子を紹介します。

まずは、県庁を訪問しました。案内の人に栃木県紹介の写真や動画を見せてもらいました。

県庁の中も紹介してもらい、展望台も行きました。

ちょっと楽しい写真も撮りました。また、昭和館や会議場なども案内してもらいました。

また、バスに乗って博物館に移動しました。まず、中央公園でお昼です。雨が降らなくてよかったです。

博物館の中の展示物を見て、「勾玉づくり」の体験をしました。最初に勾玉の説明を聞いて、いよい制作開始です。難しそうに見えたのですが、結構、石は柔らかく、上手に勾玉を作ることができたということです。

予定通り学校に帰ってくることができました。写真や動画で見るだけでなく、実際に見て、体験することは児童の記憶にしっかりと残るようです。

読み聞かせ(司書さん)

学校図書館司書さんも、通常の時間より少し早く来て、「読み聞かせ」を行ってくれます。今日は2年生への読み聞かせでした。毎月1回、1学級ずつ実施しています。児童もよく聞いています。来月は3年生です。

人権の花植え

月曜日にいただいた「人権の花」を、美化委員がプランターに植えました。6年生がいなかったので、美化委員ではない4年生や5年生、2年生も水やりや運ぶのを手伝ってくれました。

プランターは職員玄関の前や、各クラスに一つずつ持って行って飾ろうと思います。よくお世話をしてきれいな花を長く咲かせてください。

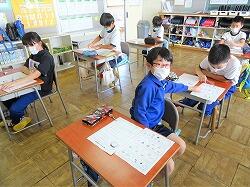

タブレットの利用(6年生)

授業の後半に、となりの6年生の教室の様子を見ると、タブレットを利用し始めました。何をするのかと時々様子を見ていましたが、児童が開いている画像はいろいろです。

ミライシードのドリルパークという問題を解くソフトを使って、今学習している単元に関する問題の中から、自分でやりたいものを選んで、実施しているということです。開き方がわからないときは、友達と教えあいながらやっていました。児童は覚えるのは早そうだなと思います。

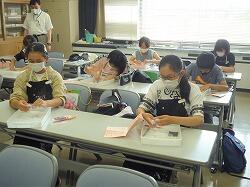

授業の様子(5年外国語)

今日は本校に英語授業力向上専門員の先生が来校しました。AETの委託先の方やICT支援員さんも授業に入っていたので、おじゃましました。

今日は、これまでの学習の復習の後、専門員の先生とAETの先生と児童で1対1での英会話を行いました。

緊張していましたが、みんな上手に受け答えができていたようです。次は児童同士ペアで会話の練習をしました。

みんなの前で、会話の発表なども行いました。

このほかにも、他校の児童の会話の動画を見せてもらったり、国語・算数などの教科の、英語での言い方を学習したり、ビンゴゲームを行ったり、いろんな内容がつまった一時間でしたが、テンポよく、リズム感のある授業となっていました。

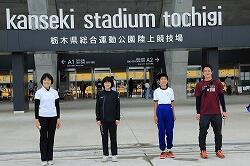

県陸上記録会

20日の県陸上記録会の写真を紹介します。

緑の蛍光色が本校児童です。2人とも自己記録を更新することはできましたが、入賞はなりませんでした。男子児童は、中学校でも陸上部に入りたいということです。こつこつと頑張る児童なので、活躍を期待しています。

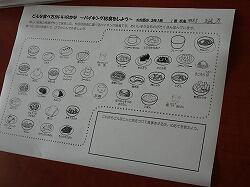

食に関する指導(4~6年)

今週も栄養指導の先生が来校して、4年生から6年生に「食に関する指導」を行っていただきました。

4年生は「朝ごはんについて考えよう」がめあてです。まずは、朝ごはんが、3つのスイッチになっていることを教わりました。「おなか」「あたま」「からだ」の3つのスイッチです。朝ごはんを食べないとそのスイッチが入らないとのことです。

そこで、3つのスイッチが入る朝ごはんのメニューを考えました。

考えたメニューと、それが良いと思ったポイントをみんなの前で発表しました。

振り返りでは、しっかり3つのスイッチが入る栄養の整った朝ごはんを食べようと、書いたり発表したりしていました。朝ごはんをおいしく食べるためには、「早寝早起き」という意見も出ていました。

5年生は、「どんな食べ方がいいのかな」を学習課題にして、バランスのよい食事について学習しました。

まずは、バイキング給食があるとして、様々なメニューの中から自分が食べたいものを考えて、ワークシートに丸をつけました。

自分の考えた献立を発表します。でも、5年生は結構栄養的に整った献立(野菜とかもいれたもの)を考えていました。栄養についてのお話を聞いて、自分の選んだ献立を栄養ごとに色分けしたり、先生の出した例の、よくないところを見つけて発表しました。そのあと、最初に考えた自分の献立を修正して発表しました。

そして振り返りをしました。献立は、栄養バランスやカロリーだけではなく、調理方法や味付けなどいろんな要素を考えて作られていることがわかりました。

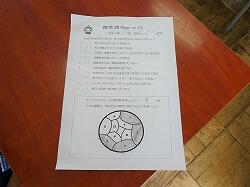

6年生は、自分の食生活チェックから始まりました。

チェックした数で、丸の中を染めていきます。脂質やコレステロールの多いものばかり食べていると、図がどんどん色付けされます。なんと、これが、血管を表しているんですね。サラサラ血管と、壁に脂質やコレステロールがつまった血管の模型を見せてくれました。糖尿病教室かと思いました。

低学年のときにも出てきた「そうめん」と「給食」を比べて、そうめんの問題点を考え、発表しました。

改善するためにはどうするか、そうめんにどんな工夫をしたらよいかを考え、ペアで発表したりしていました。「かき揚げもつければバランス取れるよね」などの意見も聞かれました。なるほどと感心しながら聞いていました。

栄養指導の先生、学年の発達段階に応じた「食に関する指導」ありがとうございました。私もとても参考になりました。

縦割り共遊(2年生の遊び)

今日の業間は、1年生から6年生が一緒に遊ぶ「縦割り共遊」でした。今日は2年生の遊びです。北校庭ではドッジボールを2つの班がやっていました。

片方は「王様ドッジボール」ということで、2人目が当たったところで終わってしまいました。「もう一回」と続きをやっていました。

南校庭では、「こおり鬼」とか「かくれ鬼」をやっていました。また、「だるまさんが転んだ」を2つの班でやっていましたが、片方は「だるまさんの1日」とかいうもので、鬼の子が、「だるまさんが朝起きた」というと、振り返った時、朝起きたポーズをしなければならないとか。鬼ごっこもだるまさんが転んだもいろいろバリエーションがあるようです。

プール指導(低学年)

今日は、低学年が初めてプールに入りました。先生方は寒そうでしたが、児童は結構元気でした。まずは準備運動です。

最近、マスク姿しか見ていないので、マスクなしの顔を見ると誰だかわからなかったりします。次はシャワーを浴びて、少しずつプールに入りました。

笛の合図に合わせて、水の中でジャンプしたり、潜ったりしました。この夏のうちに、「みんなもぐって、じゃんけんできるぐらいになろう」と目標を立てていました。最後は、3分間ぐらい自由時間をもらって、それぞれが歩いたり潜ったりしていました。

次のプール活動は木曜日ということですが、今週は天気が悪いので、入れるかどうか微妙です。ちなみに水温24度、気温25度以上ぐらいあれば入りますが、ぎりぎりだと結構寒いです。低学年は無理はしません。また、本校では、水温と気温を足して、62度以上になれば、熱中症防止のため中止にする予定です。感染症対策も含め、安全に入りたいと思います。

プール再開

いよいよ2年ぶりの体育のプールが始まりました。一番最初に入ったのは高学年でした。

まずは、準備運動とシャワーからです。実はシャワーの水栓が壊れていて調子が悪いので、ホースの水で代用です。(修理は依頼済みです。)

今日は始まりなので、どんどん泳ぐというよりは、水に慣れるという感じです。水の中でもなるべく距離をとるようにしていますが、着替える時も密にならないように気を付けています。少し気を使いながらのプールで、さらに少し寒そうでしたが、気持ちよくプールに入ることができたようです。

次の時間(3校時)は、中学年でした。高学年の時よりは少し暖かくなってきました。

やはり、最初は水に慣れることからです。バシャバシャ選手権を行っていました。人と人との間をとるようにしたり、マスクをしていないので、あまり、話しかけたりしないようにという指示も出ていました。

バタ足練習のあとは、みんなでプールの中に波を作ったり(みんなで、合図に合わせ左右に動くと、結構大きな波ができていました。児童も波にのって喜んでいました)、流れるプールを作ったりして、やはり高学年と同じように、まずは水に慣れるという活動が中心だったようです。これから泳ぎの練習も始まると思います。児童の夏の楽しみが戻ってきて、良かったと思います。