文字

背景

行間

学校の様子

1年リース作り

10月9日(水)5・6校時

4月に蒔いたアサガオのつるで、リースを作りました。

家庭教育学級

10月9日(水)

今日の研修は、デコパージュです。デコパージュとは、紙に描かれた絵や模様を切り抜いて、バッグやシューズなどに貼り、コーティングを塗り重ねてオリジナルアイテムを作る手芸のことです。講師の先生の指導のもと、親子で協力して、オリジナルのバッグやウエットティッシュケースを作りました。研修のあと、給食の試食会を行いました。

読み聞かせ(さ)

10月9日(水)業間

さいこうクラブの方をお招きして、読み聞かせを行いました。

1年「オオカミのひみつ」「うわのそららいおん」、2年「五分次郎」、3年「かぜのでんわ」「おかあさんありがとう」、4年「海の水は、なぜしょっぱい」、5年「めくらぶどうと虹」「せかいのはてのむこうがわ」、6年「クモの糸」

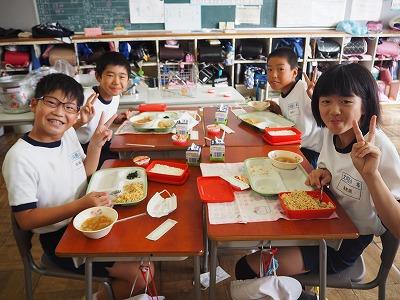

5年給食

10月8日(火)

献立:ごはん(中華丼)、牛乳、えびしゅうまい、中華サラダ

朝会

10月7日(月)

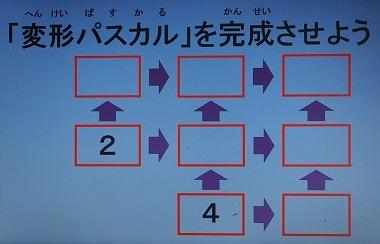

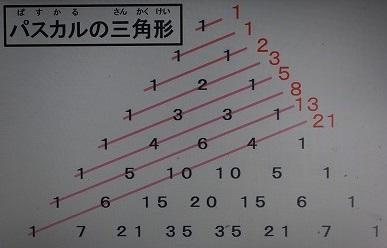

パスカル(1623~1662)は、フランスの物理学者・数学者で、「パスカルの原理」や「パスカルの三角形」などを発見したり、「人間は考える葦(あし)である」などの名文句を残したりしたことで有名な人です。また、大気圧(圧力)の単位(hPa)などにも、パスカルの名前が使われています。そのため、フランスでは大変な有名人で、以前、フランス紙幣(500フラン)の肖像にも使われたことがありました。

今日は、「パスカルの三角形」の話です。この三角形の作り方は、単純なルールに基づいています。まず最上段に1を配置し、それより下の段にはその位置の右上の数と左上の数の和を配置します。例えば、5段目の左から2番目には、左上の1と右上の3の合計である4が入ります。この作業を繰り返すことで、「パスカルの三角形」を作ることができます。この三角形の性質として、斜めの行を見ると、2行目に「自然数」、3行目に「三角数」(正三角形の形に点を並べたときにそこに並ぶ点の数)などが表れています。また、斜めの数の和がフィボナッチ数にもなっています。まだまだ、たくさんの性質がありますが、話が難しくなるので省略します。

この三角形の作り方を説明したあと、「パスカルの三角形」の変形バージョンの問題をみんなで解きました。

6年英語

10月4日(金)5校時

Yuta(登場人物)が、自分の町について発表している音声を聞きとり、それを参考に自分たちが住む地域にあってほしい施設(I want ~)を伝え合う学習をしました。

4年給食

10月4日(金)

献立:三色ごはん(とりそぼろ、卵そぼろ、ほうれん草)、牛乳、かんぴょうのみそ汁、アセロラゼリー

昼休み

10月3日(木)

北グランドでは、サッカーを楽しんでいる子どもたちが多かったです。サッカーボールを蹴る練習をしている女の子もいました。6年生の野球部の子どもたちは、刈った草を集めてくれていました。

ジョギング

10月3日(木)業間

12月6日(金)の校内持久走大会に向けて2回目のジョギングです。

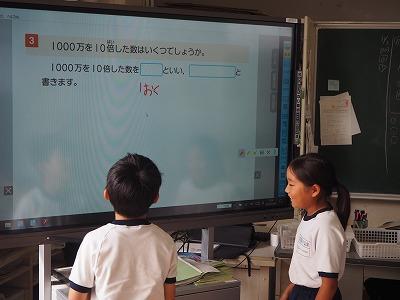

3・5年算数

10月3日(木)

1校時の3年生の算数と2校時の5年生の算数の授業を見学しました。3年生は、1億という数の定義を知り、足したりかけたりして1億になる数を見つける学習をしました。5年生は、割合の導入で、エレベーターの広さと乗っている人数で混み具合を例にとって、割合の必要性について学習しました。