文字

背景

行間

学校の様子

あいさつ運動

3学期のあいさつ運動が始まりました。

今日の担当者は元気なあいさつをしていました。今週中、当番を交代しながらで行われます。明日からの人も元気よくあいさつして、学校全体のあいさつがよくなるようによろしくお願いします。

昼休みの様子

昼休みに南校庭に行くと低学年の児童が中心に遊んでいます。

1年生の好きな場所はプールの近くの植え込みの中です。秘密基地のようになっているようです。

2年生は縄跳びをしていました。カードを見ながら一生懸命やっています。頑張りカードをもらったのでしょうか。

南校庭のシーソーとチェーンクライムという遊具が、春の点検で使用禁止となってしまいました。市制30周年を記念して、個人の方が寄贈してくれたものです。ちょうど校舎が建て替えられて南校庭ができたときにつくってくれたもののようです。シーソーは、教育委員会で修理してくれることになりました。

現在、支柱だけが残っていますが、そのうち新しい板が設置されると思います。遊具が使えなくなってつまらないと言っていた児童もいました。もう少しですので楽しみにしていてください。チェーンクライムの方は撤去となってしまう予定です。

体力ジャンプアップ

今日の業間も体力アップで「体力雷ジングひろば」の種目に挑戦しました。まずは、準備運動です。

今日は「みんなでリレー」と「ドッジボールラリー」の2つの種目の記録更新に挑戦しました。

本校が「体力雷ジングひろば」に熱心に取り組んでいるので、来週はとちぎテレビが取材に来るそうです。その様子も後でアップしたいと思います。とちぎテレビの放映日もはっきり決まったらお知らせします。

リニューアル

校内で飼われているウサギ小屋がリニューアルしました。いつも長期休業中などにウサギを預かって面倒見てくださる保護者が、「この狭いケージの中だけではかわいそう」と、小屋を囲むように柵を巡らせて、ウサギが少し運動できるようにしてくださいました。また、ホットカーペットも用意してくださいました。児童もウサギの様子が見やすくなって喜んでいます。ご配慮ありがとうございます。生き物を大切にする心を児童が学んでいくようにしていきたいと思います。

春の七草

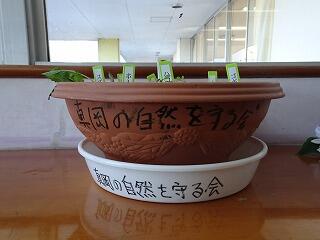

今年も「真岡の自然を守る会」の方々が、「春の七草」の寄せ植えを寄贈してくださいました。全然知らない児童もいると思います。広場などみんなの見られるところに展示させていただきます。