文字

背景

行間

学校の様子

体力アップ(巨大蛇鬼)

今日も体力ジャンプアップを行いました。今日は巨大蛇鬼です。

保健体育委員さんが、コースやカラーコーンを用意しておいてくれました。

ただ、コースの長い蛇鬼だというほかに、体力アップで特に跳躍力や瞬発性を意識しているため、じゃんけんする場所までは両足とびでいかなくてはならないのがルールです。

両足とびなので疲れますが、そのうち先生たちも参加し始めました。楽しく体力アップができました。次は連休明けからまた始まります。

耳鼻科検診とお知らせ

きのうに続いて今日は「耳鼻科検診」がありました。「耳鼻科検診」も2年生と5年生が対象です。

静かに廊下に待って受けることが出来ました。

これは、余談ですが、校医の先生は、これからコロナ感染症の予防接種を受けて、5月から始まる高齢者の接種に備えるそうです。2回目のワクチン接種には3週間あけるのだそうですが、「間に合わないなあ」と言ってました。でも、いよいよ5月からは、ワクチン接種が始まるんだなと思いました。

お知らせ

・学校だよりや年間行事計画等の行事予定表では、「110番の家訪問」と「通学路点検」が、5月11日(火)に予定されていましたが、その日は研修会が多いため、5月13日(木)に変更させていただきます。ご了承願います。また、訪問するのは、児童の下校コースの近くにある「110番の家」のみとさせていただき、少し離れている「110番の家」の方には、郵送でお願いする文書を送付します。よろしくお願いします。

・学校ホームページのログインIDとパスワードの変更は、メールで連絡したものに、今日の夕方切り替えます。メールで再度連絡します。保護者の方はよろしくお願いします。

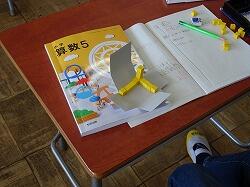

授業の様子(5年 算数)

1日前の掲載になってしまいましたが、5年生の直方体の体積を求める授業におじゃましました。

直方体の箱の中に、1㎤の小さな立方体を詰め込んで、何個入るかを調べて、その直方体の体積を求めようとしていました。ところが、なんと1㎤の立方体の数が足りません。それで、別の方法を考えることになりました。

いろいろ並べ方を考えて、式を立てて、計算で答えを求めています。

電子黒板でそれぞれの考えを発表しながら、体積の求め方を見つけていました。

一度自分でやって見ることで、考える力をつけています。

お知らせ

保護者の皆様にお知らせです。

・ホームページのログインIDとパスワードを変更したいと思い、今日、児童にホームページ閲覧についての文書を配布しましたが、そこに記載した新しいID・パスワードは使用できないものでした。もう一度新しいID・パスワードの通知を配布いたしますので、それまでは、今までのID・パスワードでログインしていただければと思います。迷惑かけて申し訳ありません。

・23日(金)、PTA総会や学級懇談があります。授業参観は20分間の短い時間での参観となります。時間より早く来ても教室内には入れませんので、ご容赦ください。

・駐車場は北校庭です。昇降口から入り、検温・手指消毒にご協力ください。

体力ジャンプアップ

栃木県の児童・生徒の体力は全国平均より低いということで、新体力テストの前に「体力ジャンプアップ月間」を設けて、体力を高める活動をしましょうということになりました。

本校では保健体育委員会が早速動きはじめ、昼休みに保健体育委員の考えた運動を楽しく行うことになりました。その第1回目が、今日の「スキップ鬼ごっこ」です。走力などの伸長を狙っています。

昼休みに朝礼台の周りに参加する児童が集まって、まずは軽く準備運動です。保健体育委員が朝礼台の上で指示します。

鬼は赤帽子で触られたら鬼交換です。先生方も参加してましたが、「スキップなのできつい」と言ってました。終わったあと、1年生が「あつい!!」と言ってました。いい運動になったようです。この後も投力や敏捷性を高める運動が企画されています。楽しくできて、体力がつけられるとよいと思います。

眼科検診

今年度の健康診断の最初は、今日の「眼科検診」です。

昨年度は臨時休業で健康診断が9月や10月でしたが、今年度は当初の予定通りに行われました。

眼科検診と明日行われる耳鼻科検診は、2年生と5年生が対象です。全員が対象になるのは、来週の腎臓検診(尿検査)、来月の歯科検診や内科検診があります。家でやって提出するものや、準備が必要なものもあります。検診の連絡にしたがって、ご家庭でもご準備やご協力をよろしくお願いいたします。

清掃班集会

今日は清掃班集会を昼休みに行いました。

新しい清掃分担の児童が集まって、その場所の清掃の仕方を確認しました。

この後、1年生も清掃班に入って、それぞれの清掃分担区に分かれて清掃を行いました。その様子も写真に撮ろうと思っていましたが、校長室に来た児童と掃除をやっているうちに忘れて撮り損ねてしまいました。機会があれば、清掃の様子も後でご紹介したいと思います。

授業の様子(3年書写)

3年生の書写の授業におじゃましました。2年生までは硬筆だったので、習っていない児童は3年生から初めての毛筆となります。今日は2時間目だそうですが、まずは、よく机の配置や道具を確認します。

墨を用意していよいよ書き始めました。

ちょっと怪しげな人もいましたが、途中で気が付きちゃんと書き始めました。だんだん筆が寝てきてしまうので、「筆を立てて、良い姿勢で」と言われていました。だんだん上手になると思います。

後片付けも大変ですが、良く指示を聞きながらやっていました。慣れればもっと早くできると思います。

昼休み

昼休みに1年生が何かを一生懸命探しているので、寄っていくと探していたものを見せてくれました。

たぶん風で落ちたサクランボや、ナタネだと思いますが、嬉しそうでした。こうやって学校の中のいろんなものを見つけて、学校に慣れていくのだろうと思います。

金曜日雲梯をやっていて、途中であきらめていた1年生が、今日は最後までできるようになっていて、「すごいね」と言ったら嬉しそうでした。頑張り屋さんです。

初めての学校給食

今日から1年生の給食が始まりました。食べる準備をして先生の話を聞きました。

給食の準備を始めました。

いただきますをして食べ始めました。「嫌いなものがあっても、少しは食べてみましょうね。」と声を掛けられ、食べていました。

食べた後はお片付けして、歯磨きタイム3分間です。様子を見に来た6年生が片づけを手伝ってくれました。ご苦労様です。

おかわりをしている児童もいました。今日は自分の教室の清掃でしたが、来週からは縦割り班での清掃も始まります。1年生の特別日課が終わり、通常になります。でも、すぐに慣れそうですね。

1年生を迎える会

今日は1年生を迎える会がありました。

5・6年生の運営委員や、3年生以上の代表委員さんが準備を進めていました。まずは1年生の入場です。

次にはじめの言葉と、児童代表の言葉です。

続いて1年生の自己紹介です。自分の好きなものなどを絵に描いて、それと一緒に発表していました。

自己紹介のあと、6年生に案内されて縦割り班に入りました。

次に早く仲良くなるようにゲームを行いました。まず代表委員がやり方を説明します。音楽に合わせてボールを回し、音楽が止まった時に持っていた人が罰ゲームです。「爆弾ゲーム」と呼んでいました。

次は「へびおに」と言っていましたが、向かい合った縦割り班チームが、代表が出て行って、体全体のじゃんけんをして、勝つと相手チームの陣地に近づき、相手の陣地の中に足を入れたら勝利です。もう少しまではいくのですが、最後がなかなか勝てません。自分のチームの人を一生懸命応援していました。

ゲームが終わるとまた縦割り班に並びました。校長先生の話で、「1年生楽しかった?」と聞くと、全員が手を挙げていました。上級生とどんどん仲良くなって、みんなで「いつも 笑顔あふれる 楽しい学校」になるようお願いしました。

終わりの言葉を運営委員が言って1年生が退場しました。楽しい迎える会ができました。運営委員・代表委員の皆さんご苦労様でした。

給食の様子

今日は給食の時間に各教室におじゃましました。

今日のメニューはみそラーメン・野菜春巻・中華風サラダです。昔は麺といえば「ソフト麺」という「うどん」系の麺だったのですが、今は、「ラーメン」系の麺が主流です。

準備は給食当番さんが手指消毒をして、配っています。6年生は教室の人数が多いので、廊下で配膳しています。

どのクラスも机の間の距離をとって、前を向いて食べています。麺の時は全部入れると、汁があふれるので、半分ずつ入れるのがコツだと説明してくれました(ただ、そうすると後の半分が汁の味が薄くなるのが難点です)。早くグループになって会話を楽しみながら食べられる時が来るといいですね。

1年生は金曜日から給食が始まります。金曜日は給食センターが「お赤飯」の入学祝献立を用意しています。楽しみですね。

1年生の様子など

1年生が入学して今日で3日目となります。主に1年生の様子をご報告します。

朝は、ロッカーの使い方の説明を担任の先生がしていました。

ロッカーへのものの入れ方や、ロッカーからひもやキーホルダーなどがはみ出さないようにすることを説明していました。先生のお話をしっかり聞いていました。「はみだしているとどうなる?」という先生の質問に、「引っかかって転ぶ」などと元気に答えていました。

業間の時間は元気に南校庭で遊んでいました。遊具で遊んだり、鬼ごっこをしたり、上級生と一緒に遊んだりもしていました。上級生も一緒に遊んであげようと南校庭に来た児童もいたようです。

すぐに下校の時間になってしまいます。方面ごとに並んで帰ります。

保護者の皆様には、お迎えお世話になっております。今週は下校時刻が早く、帰る時間もいろいろですが(明日の水曜日は11:00下校、金曜日からは給食が始まるので14:35です。来週からは通常となり、14:35です)、よろしくお願いします。1年生はなかなか元気がよく、朝の挨拶も元気よくできる児童もいます。話を聞く態度も良いと担任の先生も言っていました。どうやら小学校にすぐに慣れてくれそうです。

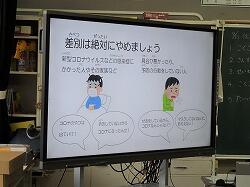

ところで、2年生が朝、感染症対策の確認を行っていました。

慣れてきて、徹底されなくなってくると困るので、4月当初に各学級でもう一度確認することにしました。早く終息するとよいのですが、もうしばらくの辛抱だと、感染症対策を徹底していきたいと思います。

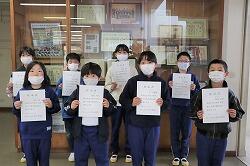

運営委員・学級委員任命

今日は朝会があり、児童会の運営委員と学級委員を任命しました。

皆、自覚をもって、名前を呼ばれると、しっかりした元気良い返事をしていました。

まずは、今年度の運営委員さんです。

1学期の学級委員さんです。

後で学校だよりにメンバーを紹介したいと思います。

「みんなの意見をまとめ、リーダーシップを発揮して頑張ってくださいとお願いしました。」

お知らせ

・保護者の方にお願いです。今日、一斉メールを送信しました。開封確認を付けましたので、届いた方は、開封確認のところをクリックしていただければと思います。また、届かなかった場合は、学校にご連絡ください。

・今年度も感染症対応のため、離任式は中止となりました。コロナ感染症につきましては対策の徹底とともに、もしPCR検査等受ける場合は学校にご連絡よろしくお願いします。

身体計測

今日は身体計測を行いました。

身長・体重・視力は全学年で計測し、1・2・3・5年は聴力も実施します。特に聴力では、「騒がないで静かに待っててね。」と指導しますが、どの学年も静かに待つことができていました。

結果は、他の健康診断の結果と一緒に、「わたしの体」に記入してあとでお渡しします。もし、治療や再検査が必要な場合は、よろしくお願いします。

朝の登校の様子

今日から1年生の登校班での登校も始まりました。

班長さんの後をついて、しっかり登校することが出来ました。下鷺谷の班もバスを使って登校し始めました。

飯塚商店前の交差点の様子ですが、「春の県民総ぐるみ運動」中なので、交通指導員さん以外にも、交通安全協会の方や、PTAの方も一緒に立哨しています。お世話になります。また、今年度から新たにかわった駐在さんも立哨したり、巡回したりしてくれています。よろしくお願いします。

AETの先生の紹介

今日は、金曜日なので、図書館司書の先生とAETの先生が来校しました。司書の先生は変わりませんが、AETの先生は変わったので、お昼の校内放送の時に、ZOOMで紹介しました。

英語と日本語と両方で自己紹介してくれました。日本に10年以住んでいるので、日本語もとても上手です。水・金曜日の4~6年生の外国語の時間に一緒に学習します。よろしくお願いします。なお、1~3年生と外国語活動をするJTEの先生はこれまでと同じ先生が続けて来てくれることになっています。

入学式

今日、令和3年度の入学式が行われました。

朝は、3年生から6年生までみんなで、入学式の前に清掃をしました。

いよいよ入学式、1年生の入場です。

落ち着いて入場できました。

1年担任の紹介です。1年生はとても落ち着いて座っています。

呼名の返事もとてもよくできました。

校長のあいさつもうなづきながら聞いている1年生がいたので、感心するというより驚いてしまいました。

6年生の歓迎の言葉です。「小学校は楽しいことがいっぱいあって、上級生も優しいです。」と1年生が安心するような言葉をかけていました。

一度退場してからですが、記念写真を撮りました。

時間は短かったのですが、とても良い入学式になりました。

入学式の終了後は、保護者会がありました。PTA活動について会長さんから説明があり、役員さんを決めましたが、驚くほどスムーズに決まりました。1年間よろしくお願いします。

入学式準備

午後、新5・6年生で明日の入学式の準備をしました。

卒業式のときもやったので、少し余裕が感じられました。

体育館だけでなく、その周辺や1年生の教室もきれいにしていました。明日の1年生の入学をみんなで待っています。