文字

背景

行間

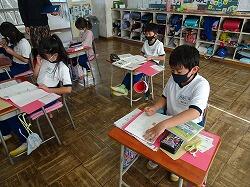

学校の様子

授業の様子(4年図工)

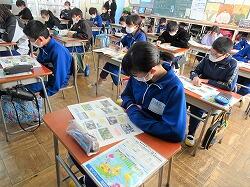

4年生の図工の時間におじゃましました。

鑑賞の時間ですが、アートカードという名画のカードを使っていました。

アートカードを机の上にふせて並べ、交代に2枚ずつめくって同じカードを探します。いわゆる神経衰弱です。同じカードを当てたら、当てた人はその絵の題名を考えて発表します。そのあと絵の正しい題名を教わるのですが、結構近いものもあったり、全然違っていたりします。ただ、ゲームをしながら、絵をよく見て、考えるので鑑賞にもなるというものです。

絵は抽象画から浮世絵・仏像まで様々です。楽しく行っていました。

持久走大会

遅くなってしまいましたが、土曜日の持久走大会の様子です。晴れて良い天気の中で行うことができました。

まずは全員でトラックを走ってウォーミングアップです。開会式は、4年生や5年生の運営委員さんが進行などを行いました。6年生に負けないぐらい立派にできました。競技上の注意のあと、保健体育委員長の号令で準備運動をしました。

低学年の様子です。

スタートラインで緊張していたので、少し体をほぐしてスタートです。トラックを1周走ってから外に出ました。

みんな一生懸命走って、それほど差がなくゴールしました。

走り終わってホッとしています。嬉しそうに自分の順位カードを見せてくれる児童もいました。

中学年の様子です。

トラック2周半してロードに出ます。自分のペースで一生懸命走っています。

ゴールするとホッとした様子が伺えます。後から走ってくる友達を応援しています。

高学年の様子です。

準備運動からスタートまで間があったので、もう一度軽く走ってからスタートです。

ロードを2周なので大変です。順位も変動します。

みんな走り切ってゴールしました。最終の人も頑張って最後まで走り、みんなの応援を受けながらゴールすることができました。

閉会式の様子です。

成績発表では、入賞者が発表されると、拍手をしてみんなで称えていました。一生懸命走るだけでなく、みんなを応援する子の児童の様子が気持ちいいです。

無事に持久走大会を終えることができました。校内や校外で応援してくださった方々ありがとうございます。児童の走る励みになったと思います。また、PTA役員の皆様には、受付やトラック内の誘導の係をしていただき、ありがとうございました。これからも、保護者や地域の方のご協力よろしくお願いします。

今日の様子

今日は、業間や昼休みの様子を紹介します。まずは業間です。

ブランコやジャングルジム・滑り台などをやっています。最近、ブランコは校舎の方を向いての乗る子が多いようです。シーソーやチェーンクライムが点検で使用禁止になってしまったことを残念がっている児童もいます。1年生は南校庭の草が茂っているところに集まっていました。

2年生はじゃんけんで鬼を決めて元気に鬼ごっこです。次は、北校庭の様子です。

4年生はボール遊びをしていました。6年生はいつものようにサッカーです。

昼休みになると、

4年生は落ち葉集めを始めました。次の清掃の時間に予定されていますが、どんどん始めていました。

2年生の男の子は、築山ゴロゴロ遊びを始めました。「先生、楽しい遊びを見つけた」とか言ってました。「草がついてかゆくならないの」と聞きましたが、「全然平気」と言っていました。家の人から「うちの子、すごく服が汚れているのですが、いじめられているのでしょうか?」という問い合わせがきそうな遊びです。流行るようだったら家の人の洗濯も大変そうなので止めたいと思います。

清掃の時間になって「落ち葉はき」が始まりました。

今は、イチョウやケヤキの葉がたくさん落ちています。

4年生は昼休みから始めていたので、もう落ち葉が山になっています。AETさんと一緒に片づけていました。

イチョウ片づけチームもどんどん集めていました。

最後にはみんなでこんなにたくさんの落ち葉を集めました。もう少しでイチョウもケヤキも全部落ちそうです。

委員会の様子です。

美化委員はこの前の続きで中庭の花壇にきれいにお花を植えていました。

保健体育委員は、明日の持久走大会のためにコース整備をしていました。他の委員会もそれぞれの仕事を一生懸命やっています。

明日は、持久走大会です。最後まで一生懸命走るとともに、お互いに応援しあって、素晴らしい持久走大会になるとよいと思います。保護者の方は、明日の連絡をメールで配信しましたので、ご確認いただきたいと思います。

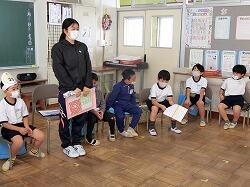

読み聞かせ(教師)とお知らせ

今日は、教師の読み聞かせでした。

各学年に担当の先生が行って本を読みますが、行くと、「お願いしまーす」、静かに聞いてくれて、終わると「ありがとうございました」と元気に挨拶してくれるので、読むほうも気持ちいいです。読書旬間は終わりましたが、読み聞かせは、常時行い、読書への意欲を持たせようとしています。

お知らせ

・保護者の皆様へ 明日(12/4)は、持久走大会です。朝、健康観察を行い、参加できるときは、参加承諾と児童・保護者指名の記入とともに、保護者印を押して、忘れず持たせてください。また、土曜授業ということで、振替はありません。参観はあらかじめ申し出ていただいた保護者の方のみとなります。よろしくお願いします。

・本校の運動会の様子が、12/5の15:00から真岡市のケーブルテレビ、「いちごチャンネル」で放映されるということです。もう一度見たい方はご覧ください。

租税教室

今日は6年生の租税教室です。講師は、税理士の小林秀雄さんです。税についての学習をしました。

まずはアニメを見て、税について理解しました。

税がない世界はどうなるかというアニメで、みんな真剣に見ています。次は、税の内容を学習しました。

みんなが大きくなるまでに2億円以上の税金がかかるという話のあと、1億円を見せてくれました(もちろん「見本」みたいなことが書いてあるやつです)。「誰か代表で持ってみる。」という問いかけに、担任が、「せっかくだから全員持ってみよう。」と提案し、1億円リレーの始まりです。

最後は一億円と100万円を持って記念写真を撮ってみました。持った感想はとにかく「重い」でした。10kg以上あるそうです。税が必要なものだとよくわかった租税教室でした。

終わってからも、また、持っている人もいました。よほど気に入ったようです。「中学生になったらもっと細かく学習します。租税の大切さだけでもよく理解しておいてください。」ということで、終了しました。

なかよし集会

今日から12/24まで、「なかよし月間」です。人権を尊重しようというめあてでいろいろ実施されます。すでにご紹介した、人権のめあての掲示もその一つです。今日は、市の人権擁護委員さんに来てもらって「なかよし集会」を開きました。人権擁護委員さん4人と市の社会福祉課の方がおいでになりました。

運営委員さんが進行します。

はじめの言葉のあと、自己紹介をしてもらいました。「人権の花」の贈呈式の時来てくださった方々です。まず、校長先生と人権擁護委員さんから人権についての話がありました。

次は「白い魚とサメの子」という紙芝居です。人権擁護委員さんがタブレットの前で熱演してくれました。

運営委員さんも後ろから見ていました。とても興味深いお話でした。

そのあと人権擁護委員さんから子供たちに「人権を守るとは、みんなが幸せに生きること」「いじめはしない」「命を大切に」というお話がありました。

次に代表の人が、クリアファイルをプレゼントしてくれました。後で児童全員に配布します。児童代表がお礼のことばを述べて、おわりの言葉でなかよし集会が終了しました。

これからも人権を尊重しあい、「こころやさしく、助け合う子」になっていってほしいと思います。

人権擁護委員さんも児童の運営委員さんも終わったとき、「おわったー。」とため息をついていました。緊張していたのですね。人権擁護委員や市の社会福祉課の皆様ありがとうございました。運営委員の児童の皆さんもご苦労様でした。

2年生活科 リースづくり

2年生の生活科では、SSSの方のサポートも受けて、リースづくりをしていました。

よく見ると、真ん中にこの前町探検で行ったお店の名前が書いてあります。お店に贈ろうとしているようです。贈り物はきれいに作らなくちゃねというと「うん」と答えて集中して作っていました。

この時間だけでは終わらなかったので、あと1時間やって、きれいにできたものを贈ることにしていました。本校のSSSさんは、市の出前講座の講師などもしています。こういう学習の時、とても頼りになります。

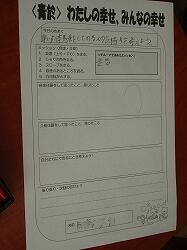

4年総合(車いす体験)

4年生の総合学習の授業におじゃましました。「わたしの幸せ、みんなの幸せ」というテーマで福祉体験をしています。今日はたぶん第3弾で、「車いす体験」です。

最初にワークシートに今日のめあてを書いたり、車いすの使い方についての説明を聞きました。

最初は坂道での車いすの操作です。学校の校庭とコンクリートの間には側溝があり、そこに車輪がはまったりして苦労していました。平らなところでの操作の練習もしていました。また、車いすに乗った感想をワークシートにまとめています。次は砂利のところです。

ここは車輪がうまく進まず、「重い」と言っていました。感想をまとめています。

次はスロープです。このあとも、グループで考えた体験で、「車いすに乗りながら手を洗う」なといろいろ試していたようです。ちなみに先生も最初に試し乗りをしていました。

車いすの苦労を感じることができたようです。普通に歩いていると気にならないものでも、車いすだとすごくじゃまになるものがあると分かっただけでも良かったと思います。

なかよし月間

12月1日(水)~12月24日(金)は、全国的な「人権週間」の期間に合わせて、本校の「なかよし月間」となります。自分や友達の良さを認め合い、お互いの人権を尊重しようという目的で、人権尊重の取り組みを行います。

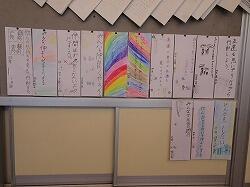

まず、各クラスで人権のめあてを考えて廊下に掲示しました。

「仲良くする」「助け合う」「やさしくする」などの言葉が並んでいました。中には「自分が嫌なことは友達にもしないようにしよう」とか「ゆずりあいの言葉がふえたらいいな」などのめあてもありました。2年生は、「ふわふわ言葉」(言われたらうれしい言葉)についての学習をしたので、「ふわふわ言葉」をたくさん使おうというようなめあてもありました。

12月1日は、人権擁護委員さんに来ていただき、「なかよし集会」が開かれます。今日の昼休みに、そのリハーサルを、6年生の運営委員さん(担当となった人)が行っていました。練習したので、本番もしっかりできると思います。

「なかよし月間」では、このほかにも縦割りで仲良く遊ぶ「共遊」を行ったり、「ありがとうカード」を作ったり、人権に関する本の読み聞かせを行ったりして、人権意識を高めていく取り組みをします。機会があれば、紹介していきたいと思います。

大内地区 防災避難訓練

今日は大内西小学校で、地域の「防災避難訓練」を実施しています。

学校が避難所になったときの様子を展示していました(最初見たときは迷路かと思いました)。備蓄食料も展示していました。大内地区では、本校が災害時の避難場所になっています(地区内の学校は避難所になっています。ただ、大内中や大内中央小は、洪水の危険地域なので、洪水の時は避難できません)。避難場所となったら、体育館はこうなるんだということがわかりました。コロナ対策などにも配慮されているようです。

清掃活動(落ち葉片付け)

今日の清掃は、落ち葉片付けです。学年ごとに分担して、イチョウやカエデの落ち葉を片付けました。

短い時間でしたが、一生懸命集めました。まだまだ落ち葉はいっぱいです。来週も実施しそうです。

2年生活科 町探検(秋)

今日は2年生が町探検に出かけました。徒歩で、学校の近くのお店などを見学します。保護者のボランティアの方とともに3つの見学地をまわりました。

「うな源別館」

店内の掃除を体験したり、魚のさばき方を見せてもらったようです。

「桑原商店(GS)」

お話を聞いた後に、車の窓ふきをしたり、ガソリンの入れ方も教わったようです。ちなみに車は担任の先生と、保護者の方のご協力を得て行っています。

「飯塚商店」

飯塚商店では、仕事のやり方を教わったり、お小遣いを決めて買い物をしたりしました。

戻ってきた子ども達は口をそろえて「楽しかった。」と、言っていました。地域のお店の方々、ご協力本当にありがとうございます。

お知らせ(タブレット持ち帰りについて)

本校では、12月にタブレットの持ち帰りを行う予定です。保護者の皆様には、家庭のWi-Fiに接続する際などお世話になります。真岡市GIGAスクールについては、こちらをクリックすると、真岡市教育委員会のホームページの情報が見られるようにしましたので、ご覧ください。

美化委員会

昨日の昼休みに、美化委員が中庭花壇の清掃をしていました。毎週木曜日の昼休みは、美化委員が環境美化の活動をしています。

次の写真は10月の頃の写真ですが、その時は落ち葉はきでした。毎週、学校の環境美化に頑張っています。

持久走大会試走

今日は1・2年生と5・6年生が、体育の時間に試走していました。

1・2年生

まず、準備運動をやって、説明を聞きました。

結構集団となって走っています。あまり差がつかないので、最後のところで順位が入れ替わって、今日は女の子が1位でゴールしました。

ゴールしたらグラウンドを半周歩いて順位通りに座って待ちます。これは、どの学年も一緒です。1・2年生も、見学の児童は一生懸命応援して、片づけをしていました。えらいですね。

終わって時間があったので、鬼ごっこをしていました。小学生ってすごい。

5・6年生です。

グラウンドを2周してから道路に出ていきます。

コースを2周して距離が長いので、1・2年生と違って結構差がつきます。

やっぱり見学の女の子たちが応援していました。それでラストスパートを頑張る児童もいました。

これで全学年の試走の様子を紹介しました。持久走大会まであと10日ぐらい、しっかり練習してください。

3・4年生 持久走大会試走

今日は、持久走大会に備えて、3・4年生がコースの試走を行っていました。今日からの個人懇談の期間は、日課の関係で業間の持久走はないので、学校では体育の時間だけの練習となります。

まず、今日の練習のめあてや注意を確認しています。

スタートしたら校庭を2周半します。それからロードに出ていきます。

学校に戻ってからも1周半ほど走ってからゴールです。最初からどんどん走っていた児童も最後は苦しそうです。

体調不十分だったり、検温カードの試走確認がなくて(記入する欄違いもあったようです)走れなかった児童は、一生懸命応援したり、係の仕事をやっていました。最後はみんなで後片付けをしていました。できることをやろうとしているのは、さすが「さいこうの子」ですね。ただ、あまり練習する機会は多くないので、保護者の方も忘れずご記入お願いします。

読書旬間(読み聞かせ会・読書ビンゴ)

今日は、「さいこうクラブ」の読み聞かせ会がありました。読書旬間となって、読み聞かせが次々と行われていますが、これは、10月に予定されていたものです。運動会が延期となり、読み聞かせ会が、運動会直前の週になってしまったので、延期されて今日になりました。

さいこうクラブの方は、校長室にいるので、各クラスから迎えが来ます。

自分の教室にご案内して、読み聞かせが始まります。

大きな紙芝居サイズの本を読んでくださった方もいました。低学年に行ったボランティアの方が「しっかり聞いているね」とほめてくださいました。「ただ静かにしているのではなく、しっかり話を聞いているのがよくわかる」とのことです。ありがとうございます。

さて、今日は、昼休みに図書室にいってみました。

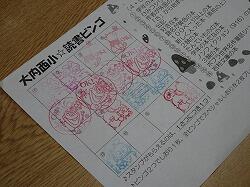

雨が降っていたこともあってか、結構、児童がいて、本を借りていました。読書旬間の中の企画「読書ビンゴ」をやっていました。ビンゴカードの中のマスに本を借りるごとに印を押してもらって、ビンゴになるとしおりがもらえます。

2つ3つとビンゴにしている児童もいました。読書旬間になって読み聞かせや図書委員の活躍で、読書スターも次々に出てきました。

読書旬間前は4人だったのが、11人まで増えました。でも、男子はまだ1人だけです。男子もいっぱい本を借りて読んでほしいと思います。

授業の様子(3年 外国語)

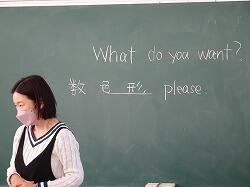

遅くなってしまいましたが、先週の金曜日に、3年生の外国語の授業の様子を見たのでご紹介いたします。

今日は、児童が様々な色や形のカードを英語で選んで、それを組み合わせて、できた形を紹介するという授業でした。

うまく組み合わせていろいろな形を作っていました。次は、自分でいろいろな形のカードを利用して、イメージしたものをみんなに紹介することになりました。

短い時間の参観でしたが、児童の豊かな発想で楽しい授業となっていました。数や色などの単語はずいぶん覚えたようです。

読み聞かせ(図書委員)

本校は、今、読書旬間ということで、図書委員が読書を勧める企画をいろいろやっていますが、今日は、図書委員による読み聞かせです。今日は、2・3・6年生です。1・4・5年生は12日に行いました(4・5年生の写真がなくてすみません)。

1年生

2年生

3年生

6年生

図書委員さんは「練習した」と言っていました。いつもは先生やボランティアの人ですが、それより上手ではないとしても、一生懸命読んでくれる図書委員の読み聞かせを、みんなは、興味深そうに静かに聞いていました。

持久走大会コース確認

今日は、1・2年生が持久走大会のコース確認をしていました。先生の後をついてコースを回ります。

時々、坂になっているところなど注意すべきところは止まって、先生がみんなに気を付けるよう説明していました。

1年生は、お散歩気分で少しうれしそうでしたが、走ってみると、約1,350mと1km以上あるので、かなり苦しさを感じると思います。速い児童は5・6分で走ります。良い記録を目指してほしいと思います。

3・4年生は、昨日コース確認をすませたということで、来週からは全学年ロード練習が始まると思います。保護者の方は検温カードへの記入や確認印をよろしくお願いします。ちなみに、3・4年生のコースは約1,850m、5・6年生のコースは約2,600mです。

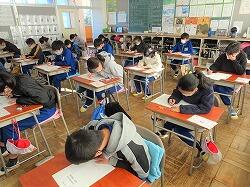

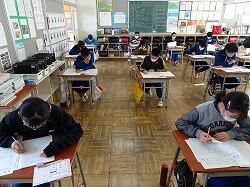

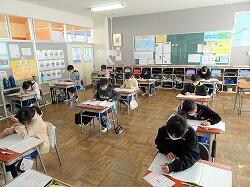

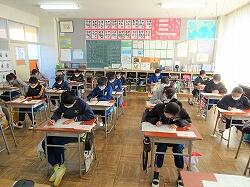

市総合学力調査②

今日も4~6年生は、市の総合学力調査です。今日は、社会と理科です。各学年とも一生懸命取り組んでいました。

終わったときに、「終わったー」というほっとした声や、「理科の答えで漢字間違えちゃった」などいろいろな声が聞かれました。結果は、来学期になってからだと思います。戻ってきたらできたところとできないところをよく確認して、また、4月のテストに備えてもらいたいと思います。

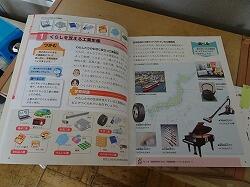

授業の様子(5年社会)

5年生の社会の授業におじゃましました。5年生の内容は主に地理の分野です。今日は、工業の学習内容に入り、最初はペアで相談しながら、いろいろな工業製品を仲間分けしていました。

机の上にタブレットがありますが、5年生のタブレットに社会のデジタル教科書が入っています。それを使って教科書の中の資料から調べることもできます。真岡市では、本校の5・6年生に試行で入っているのです。

紙の教科書よりも調べるのは便利だし、紙の教科書にはない関係する資料も入っているので、調べやすいようです。これからどの教科書もタブレットに入るのでしょうか。

機械や金属・食料品・化学工業などと工業の種類を分けてまとめていました。栃木県に多いのは機械工業です。これから工業をよく調べていってほしいと思います。

社会科見学(4年)

1日過ぎてしまいましたが、16日に4年生が社会科見学に行きました。

引率の担任の先生や、教務主任の先生の話を聞いて、出発です。まずは大前神社と大前ぜきです。

大前神社は最近本殿・拝殿・幣殿が国指定文化財になりました。ほかにも文化財の多い歴史ある立派な神社です。大前ぜきは、神社の隣の五行川から穴川用水に水を引くための施設です。二宮尊徳先生が大規模改修をしたといわれています。最近までその名残がありましたが、今はなくなったようです。次は、歴史資料保存館です。

3年生も見学しましたが、4年生は3年生のとき社会科見学がなくて行けなかったので、今回行く先にしました。元分校ですが、今は民俗資料を中心に展示してあります。荷車の使い方が違っている気がしますが、乗っている人は荷物代わりということですね。

益子の森でお昼を食べました。次は長谷川陶苑で見学と絵付け体験です。

5年生も見学していましたが、それも昨年4年生の時に行けなかったので見学コースに入りました。本当は4年生の見学コースです。バスを使うといろんなところが見学できます。「百聞は一見に如かず」といいます。良い体験ができたと思います。

真岡市総合学力調査

今日は、真岡市の総合学力調査の日です。3~6年生が国語と算数のテストを実施しています。授業や家庭学習で復習してきたことをしっかり発揮できるとよいと思います。

3年生は今日で終わりですが、4~6年生は、明日、社会と理科のテストを行います。あきらめずに頑張ってください。

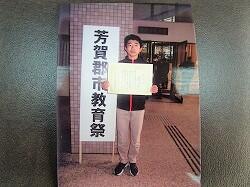

真岡市・芳賀郡市教育祭

16日は、郡と市の教育祭がありました。6年生の代表児童が1名ずつ表彰を受けました。

おめでとうございます。これからも頑張ってください。

また、市の教育祭では、社会教育功労者部門で、大内西部青少年健全育成連絡会長さんと、PTA優秀会員として本校の保護者の方1名が表彰されていました。本校の教育活動に尽力してくれている方々です。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

教育実習生へのありがとう会

先週までの4週間、教育実習生が1年生のクラスを中心に教育実習を行っていました。最終日に1年生が学活の時間を利用して、「ありがとう会」を開きました。

開会宣言や今日の会の説明のあとは、爆弾ゲームやフルーツバスケットなどのゲームを行いました。

そのあと、実習生は運動会の日が市の行事と重なり、本番のダンスを見られなかったということで、運動会のダンスを披露しました。

最後にお礼の言葉や、写真・お礼の手紙などのプレゼントをしました。

実習生からの言葉を聞いて終わりとなりました。1年生が役割分担して、会を運営しました。このためにしっかり準備もしたようです。

実習生は児童一人一人の名前の、あいうえお作文を書いたしおりを作ってプレゼントしてくれました。実習生や1年生もうれしかったと思いますが、自分たちで会を運営したことは、1年生にとってとても良い経験になったと思います。実習生は4週間、児童と一緒にとてもよく頑張ってくれました。大学に帰ってさらに勉強して立派な教師になってほしいと思います。

持久走

12月4日の持久走大会に向けて、業間だけでなく、各学年で体育の時間などに練習を始めています。月曜日は5・6年生が先陣をきってロード練習を始めました。「最初だからジョギング程度でコースを確かめて」ということだったようですが、走り出すと力いっぱい走った児童が多かったようです。

1・2年生は外には出ませんでしたが、体育の時間にトラックを一生懸命走っていました。

持久走大会当日はしっかり走り切れるように、本番までしっかり練習して、強い体と心づくりに励んでほしいと思います。

授業の様子(3年国語)

3年生の国語の時間におじゃましました。漢字の復習の後、「わたしの好きな時間」というテーマで書いた文をみんなの前でスピーチしていました。みんなにわかる工夫をしようということで、感情をこめたり、なるべく顔をあげて発表したり、発表の速さが早くならないようにゆっくり・はっきりを意識したり、いろいろ考えながら発表していました。

誰が発表者になるかはくじで決めていたので、盛り上がっていました。発表が終わるとしっかり拍手していました。拍手されると自信になると思います。「読書の時間が好き」とか「弟妹や、いとこと遊ぶ時間が好き」とか、それぞれの好きな時間についてしっかり発表していました。

野球・バレーボールクラブの様子

野球の大内クラブが新人戦の準決勝に進出したということで、13日に東運動場に応援に行きました。

相手チームとの実力は拮抗しています。ピッチャーは交代しながら投げていました。本校の選手たちも、2人投げました。打ったり走ったり投げたり、みんな活躍していました。結果はというと、延長タイブレーク(ランナー1・2塁からはじめて、点をたくさん取ったほうが勝ち)で、逆転負けを喫してしまいました。

本番である来年夏の大会まで、しっかりと実力を高めて来年はさらに上までいけるよう頑張ってほしいと思います。ご苦労様でした。

14日の日曜日はバレーボールの交流大会の応援に行きました。リーグ戦を行っています。

少し会場に着くのが遅くなってもたもたしているうちに試合が進んでしまい、2セット目の途中からになってしまいました。そのため、写真が撮れなくて紹介できずにすみません。この日は1試合だけですが、1つ負けた以外は順調に勝ち続けているとのことです。このあとの12月の大会が、6年生最後の大会ということで、最後まで頑張ってほしいと思います。

花壇の花植え

清掃の時間に学年花壇に花植えを行いました。昼休みのうちから準備している学年もありました。

まず苗運びです。主にパンジーですが、チューリップやヒヤシンスの球根も植えます。

いよいよ花植えの始まりです。

1・2年生

3年生

4年生

5・6年生

植えた後は水まきです。

みんなががんばってきれいに植えることができました。きれいな花が咲くとよいと思います。

音楽鑑賞会

今日は業間から3校時にかけての時間に音楽鑑賞会を実施しました。PTA教養部や大内西部地区の青少年健全育成連絡会が主体の行事です。

講師紹介や謝辞もPTA教養部の方が行います。講師は、マリンバ奏者の澤田奏恵さんとバイオリン奏者の打保早紀さんです。

演奏の合間にはバイオリンやマリンバ、さらに小太鼓の楽器説明やそれぞれの楽器の演奏も行ってくれました。

単なる演奏ばかりでなく、手拍子したり、一緒に歌ったりしながらの演奏があったり、校歌の伴奏をしてくれて、みんなで歌ったりするなど、いろんな楽しめる工夫をしてくださいました。また、曲も「情熱大陸」や「トトロメドレー」など子供たちに親しみやすい選曲です。さらに、プログラムにはない「ガーナイア」という曲やアンコールで「ラディキー行進曲」を演奏してくれて、児童も、保護者や地域の人も、楽しめる演奏会となりました。

最後に1年生の代表が花束を贈り、拍手でお見送りして終了しました。

芸術の秋にふさわしい行事となりました。青少年健全育成連絡会の皆様やPTAの皆様に感謝いたします。来年は、コロナ感染症がなくなって、音楽集会もできるようになるとよいと思います。

次は、来週に真岡市の学力テストがあります。3~6年生はこれまでの復習を、家庭学習でもしっかりやって、自分の力を試してほしいと思います。

お知らせ

月曜日は郡市一斉の職員研修会のため、全児童13:50下校となります。よろしくお願いします。

あいさつ運動

今週はあいさつ運動週間でした。運営委員さんが、朝、交代で立って、元気なあいさつを呼びかけました。

運営委員さんに負けないくらい大きなあいさつをしている班もあります。

1人二回ぐらい行いました。このために少し早く来てくれた運営委員さんもいました。ご苦労様でした。

ゴミゼロ運動

今日は4~6年生がゴミゼロ運動を行いました。昨年は実施しませんでしたが(5年生→現6年生のみ総合学習で実施)、手袋をして、ゴミばさみを使用して、ゴミに直接触れないように配慮して実施しました。

まず集合して説明を聞いて、ゴミばさみを一人一本ずつ持って出発です。

A・B・C三つのコースに分かれて道路わきのゴミを拾いました。Aコースは学校の東側、Bコースは学校の北側、Cコースは学校の南側です。

拾ったゴミは学校に持ってきて分別しました。

短い時間であり、それほどゴミも多くはありませんでしたが、ゴミ拾いの大変さは感じたようです。

校長から「地域のために働く人になろう」ということと「ゴミを捨てない人になろう」という話がありました。ゴミ拾いを体験して、「みんなこれからゴミを捨てますか」と聞かれて、「絶対捨てない」と児童は答えていました。良い体験ができました。

授業の様子(2年 算数)

2年生の算数の授業におじゃましました。かけ算で、今日は四の段を学習していました。まず、二人組んで四の段をお互いに言いあって、終わったらペアを変えて何回か練習していました。

カードを見ながら練習していましたが、なかには見ないで言う練習をしている児童もいました。よく復習して、すらすら言えるまで頑張ってほしいと思います。

そのあとは、絵を見ながらかけ算の問題を作っていました。

作った問題を発表して、みんなで確認していました。自分たちで問題を作って解きあったり、確認しあったりするところが、思考力や表現力を育てようとしているところです。でも、九九は、頭で考えながらではなく、口先だけで言えるようにならないと、このあと苦労します。保護者の方もご協力いただけるようお願いします。

持久走大会コース確認(5・6年生)

5・6年生の合同体育で持久走大会のコース確認に出かけました。5年生は高学年用コースを走るのは今年からとなります。

最初に注意を聞いて、スタートです。途中危ないところなどを確認しながら歩きました。

昨日の雨で水たまりができてしまっているところや、少し泥があって滑りやすいところがありました。高学年は2周するので、「歩くだけで大変なのにこんなに長く走るのか」と感想を言っていた女子もいました。

学校には着きましたが、1周トラックを回ってからゴールということです。

戻ってから危ないところなどを確認していました。来週から練習で走ると思います。頑張ってください。

話は全然違いますが、学校のサツキの花が咲いています。少し咲いたら終わるだろうと思ったのですが、次々と花芽がついています。春と勘違いしたのでしょうか。通学路や持久走大会のコースの道路わきのサツキも咲いているのがありました。これも温暖化の影響なのかなあと思ったりしました。

クリスマスリースづくり(1年)

以前にボランティアの方にお手伝いいただいて、クリスマスリースの基本となるアサガオのつるでの輪っかづくりの紹介をしましたが、今日は、生活科の学習で拾ってきた木の実や飾りを使ってクリスマスリースづくりを行いました。本当は9月ごろに、「家庭教育学級」の一つとして親子で行うことを計画していたのですが、コロナ感染症の影響でそれは中止となり、今日、児童とボランティアのお手伝いとで作成しました。

ボンドやのり、グルーガンなども使って自分のお気に入りの飾りをつけています。

ボランティアの方も飾りを一生懸命作ってくれていました。グルーガンを使うときは危ないので手伝っています。「先が熱いから気を付けてね」という注意もしていましたが、後で聞いたら少し触ってしまったという児童もいたようです。

完成が近づいてくると見せてくれました。写真を撮られることに気をとられ、作品を持つのを忘れてしまったようです。全部見ていることはできなかったのですが、楽しくクリスマスリースづくりができたようです。

インスタントシニア体験(4年総合)

4年生が総合的な学習で福祉体験の一つとして「インスタントシニア体験」を行っていました。まず、グループで内容の説明を聞いて、どんな体験をするかを考えています。

体験セットの説明を聞いて、交代で器具を装着して、インスタントシニアになります。

「本を読む」

階段

「立ち上がったり、靴下の着脱」

「細かい手作業」

体に重りをつけたり、ぼやけてしまう眼鏡をかけたりするので、普通のことでも大変です。体験したら、その感想を自分の作業用紙に書き込んでいました。高齢者の大変さが味わえたと思います。これからも福祉体験は行われるようです。

授業の様子(6年理科)

今日は6年生の理科の授業におじゃましました。「てこ」の学習です。

今日は最初の授業なので、身の回りのてこを利用しているものを教師が紹介し、児童がその共通点や気づいたことを考えて発表していました。

実際に道具を持ってみたりしながら、気づいたことをタブレットの自分の班のボードに記入していきます。

班で考えたことを発表していました。

とりあえず今日は何が正解ということはありません。てこの原理を使っているものから何か気づいてほしいという授業でした。ちょっと課題は難しいのですが、こうして思考力を高めていけるとよいと思います。

読書旬間と読み聞かせ

全国的な「秋の読書週間」とは少しずれてしまったのですが、今日から本校の「読書旬間」が始まります。まず、今日はひばりの会による読み聞かせ会を行いました。

1・2年生

3・4年生

5・6年生

みんなしっかり聞いていました。「児童の反応もいいですね」と言っていただきました。

この後も、図書委員や、「さいこうクラブ」の方々による読み聞かせが予定されています。そのほかにも図書委員が読書を奨励する企画を考えて実施するようです。読書好きの児童が増えてくれるとよいと思います。

親子レクリエーション

6日の土曜日にPTA厚生部主催の親子レクリエーションが開かれました。

講師は真岡市の出前講座講師で本校のスクール・サポート・スタッフでもある菅谷さんです。

体育館に集まり、開会のあと、菅谷さんから今日の説明を聞きました。内容は、ハンドクリーム作りと作ったハンドクリームでハンドマッサージです。二班に分かれ、家庭科室と図工室に移動しました。

材料を熱して溶かしたところまでは割とスムーズだったのですが、意外に冷やして固める方がなかなかうまくいかず、みんな気温の低い窓際へ持っていってかき混ぜながら固めています。

先生方の作っていたハンドクリームはあんかけ焼きそばのあんぐらいまででした。それでもハンドクリームの効能には影響ないということで、もう一度体育館に移動しました。

出来上がったハンドクリームをぬり、最初に親(祖母)から子へ、次に子から親(祖母)へ、講師の先生の指示に従いながらお互いにマッサージしあいました。講師の先生の話では、親子の(祖母ー幼稚園の運動会と重なってしまい、おばあちゃんが代理で参加してくれた家もありました。)スキンシップを図る意味でも効果があるということです。「きもちいい」とか「いたい」とかいろいろ声は聞かれましたが、家族の交流を深めることができました。講師の先生にお礼をいって終わりとなりました。

親子レクの後、家庭教育学級の開講式も行いました。9月に予定していましたが、緊急事態宣言延長で、今日まで伸びてしまいました。自己紹介や今後の計画の確認、役割分担などを行いました。進んで役を請け負ってくれる人も多く、スムーズに進められました。

姿勢ペンダント週間

今年度2回目の「姿勢ペンダント週間」が始まりました。ペンダントをかけて、それが机に触らないように学習し、姿勢をよくしようという取り組みです。期間中は毎日の学習のうち1時間はつけることになっています。6年生がつけていました。

少し姿勢よくしようとしている様子が感じられました。

読み聞かせ(教師)

読書週間に合わせて、本校では8日から読書旬間が始まります(11/30まで)。それに合わせて読み聞かせ等も行われますが、今日は教師による読み聞かせを行いました。担任の先生ではない先生がクラスにきて読み聞かせをするので、児童もしっかり聞いています。いろんな先生とかかわりを増やす意味でもいいかなと思いました。

授業の様子(1年国語)

今日は、教育実習生の授業を大学の先生が見に来たので、一緒に参観させていただきました。

「いろいろなふね」という授業でした。実習生の質問に元気よく手を挙げて答えていました。1年生はとても反応がいいです。最後に振り返りで映像を映すと、少し集中が途切れ気味だったのですが、また、熱心に見始めました。映像の力は大きいなと思いました。

業間持久走

今日から業間の時間に持久走が始まりました。持久走大会まであと1か月、火曜日と木曜日が業間持久走となります。まずは、準備運動です。

音楽に合わせて走り始めました。時間は2曲分の8分間です。

1・2年生は内周、3・4年生は外周、5・6年生も外周ですが、野球場の外を回る大回りです。8分間はかなり長く、元気にダッシュで走り始めた児童は、5分過ぎからもうバテバテです。先生たちに励まされながら走っていました。

終わりの合図とともに歩き出して、集まって整理運動で終了です。次からはペースを考えながら走ることでしょう。7周走れたとか8周走ったという声が聞こえました。持久走大会までにどんどん伸ばしていけるとよいと思います。

保健体育委員はカラーコーンの片づけをしていました。ご苦労様です。

保護者の皆様にお願いです。これから体育でも持久走の練習を行うことがあります。検温カードに持久走の練習への参加の可否の欄と保護者印を押す欄がありますので、必ず記入押印お願いします。記入押印がないと練習に参加できないことになりますので、毎日のこととなりますが、よろしくお願いします。

朝会(校長講話)

今日は、朝会がありました。

いつものようにズーム利用です。今日は11月17日・11月18日に3~6年生は真岡市総合学力調査があるので、「家庭学習強化週間11/3~17」の間に復習をしっかりやろうという話と「読書週間」なので、読書をたくさんしようという話をしました。「読書するとどんないいことがあるか」を調べて、子ども達に伝えました。読解力や語彙力、創造力の向上のほかにも、脳が活性化して記憶力がよくなるとか、ストレス解消になるとか、テストの点が上がるとか、お年寄りはぼけ防止にもなるなど読書にはたくさんの効果があることがわかりました。毎日少しの時間でもよいのだそうです。秋の夜長に読書を楽しむのはどうでしょうか。

北陵高校との農業体験(収穫)

今日は農業体験で真岡北陵高校に行きました。本当は10/22を予定していましたが、雨のため延期となり、間に運動会があったので今日になりました。縦割り班で並んで出発です。ボランティアで来てくださっている保護者の方にお願いしますの挨拶をして出発しました。

北陵高校まで歩くのは、なかなか大変です。農場入り口では北陵高校生が出迎えてくれました。

今日は2つの班に分かれて、サツマイモの収穫とイチゴの苗の植え替えを行いました。密にならないように、いろんな経験ができるようにと高校側で配慮してくれました。

サツマイモの収穫

イチゴの苗の植え替え

サツマイモはたくさん収穫できたものもあれば、あまりなっていないものもあり、学校に帰ってから、クラスで納得できるように分けました。

イチゴはポットの苗を植木鉢に植え替えたのですが、植え替えた苗をどうするが聞いたら持って帰っていいとのことで、一人1本ずついただいてきました。本格的にならせるためにはビニールハウスで、27度ぐらいで育てるのだそうです。それは、難しいので、地植えしてしまっても大丈夫ということでしたが、できれば、冬はなるべく温かい室内に置いて、適度に水をやって育てると花芽が出ているので「とちおとめ」の実がなるだろうということです。

このほかに収穫済みのポップコーンもいただきました。こちらは、すでに乾燥してあるので、一粒ずつにわけて、なべなどで加熱してポップコーンを作ってくださいとのことでした。北陵高校の先生と生徒さんには本当にお世話になりました。帰りにお礼を言って帰路につきました。

帰りも生徒さんと先生が見送ってくれました。学校に戻ってから一緒に付き添って歩いていただいた保護者の方にお礼を言って終了しました。良い経験ができました。

運動会

今日は快晴で運動会日和となりました。1か月遅れとなりましたが、運動会が行われました。

開会式では6年生の代表から、スローガンの「気持ちを一つに、最高の勝利を」のもとに頑張ろうという言葉と、競技上の注意が述べられ、準備運動から演技が始まりました。

応援合戦のあとは、個人種目の徒競走です。みんな最後まで一生懸命走っていました。

3・4年

1・2年

5・6年

次は障害走です。遠回りをしている児童は大変そうでした。

給水タイムをはさんでダンスです。

下学年

上学年 2曲踊りました。

全校リレーの前に応援合戦です。

最後は全校リレーです。

閉会式です。

白組の勝利で終わりましたが、紅組との差はほんのわずかでした。紅組もとても良く頑張りました。というより、全校児童がとてもよく頑張りました。みんなにたくさんの思い出が残ったと思います。これからも、「さいこうの子」として頑張ってください。

明日は運動会

いよいよ明日は運動会です。朝の会をのぞくと、校歌の練習をしているクラスがたくさんありました。

明日の開会式で大きな声で歌ってくれると思います。4~6年生は午後、準備をしました。準備を終えて帰るとき、応援団を中心に決起集会を開きました。応援団が一人ひとり決意を述べて、みんなで声をそろえてかけ声をあげました。高学年は係の仕事もあります。頑張って思い出に残る運動会にしてほしいと思います。

明日の児童の登校時間は少し早く、7:50分登校となります。保護者の方の受付時間につきましては、メール配信しましたので、そちらをご覧ください。

生活科見学(1年)

今日は、1年生がバスを使って生活科見学に行きました。まずは給食センターの見学です。

給食を作っている様子を興味深そうに見学しています。そのあと、栄養士さんから、給食づくりの説明を聞いて、使っている道具の大きさに驚いていました。

次は根本山自然観察センターです。

センターの方の説明を聞いて、制作活動に使う材料探しを行いました。秋の落ち葉やドングリを拾っていました。

お天気に恵まれ、お昼も外で気持ちよく食べました。

拾ってきた材料でやじろべえなどいろんなものを作りました。作ったものはお土産で持ち帰りました。楽しい生活科見学になったようです。

お手伝い

昼休みにリヤカーで校庭に落ちている枝を運ぼうとしていると、3年生がお手伝いに来てくれました。写真にはありませんが、枝を拾い集めてリヤカーに入れて一緒に運んでくれました。それを楽しそうにやってくれるのでうれしかったです。最後はリヤカーに乗っているのもお約束のようなものでしょう。